Stretto fra guerra e crisi di governo, è passato quasi sotto silenzio un dato interessante e assai istruttivo contenuto nel Rapporto Istat 2022 relativo all’inflazione ed ai suoi effetti sulle famiglie italiane. Al di là della retorica del “siamo tutti sulla stessa barca”, funzionale solo ad imbrigliare eventuali rivendicazioni salariali, l’Istituto evidenzia come gli effetti dell’inflazione siano molto più pesanti per le famiglie più povere. Ma attenzione (e qui viene la parte interessante): questo succede non solo – banale, ma sempre vero – perché chi ha redditi più bassi ha minore margine per contrastare l’effetto dell’aumento dei prezzi, ma anche perché per queste famiglie il dato dell’inflazione è di per sé più alto rispetto alla media nazionale. Ma come? Il dato dell’inflazione non è QUEL numero (unico per tutti) che attualmente oscilla fra l’8 e il 9%?

Prima di capire i motivi di questa asimmetria, indagare le sue implicazioni dal punto di vista distributivo e individuare, di conseguenza, gli strumenti per farvi fronte, cerchiamo di spiegare meglio cos’è e come viene calcolato il tasso di inflazione in Italia.

L’inflazione è un numero che indica, in misura percentuale, l’aumento del livello medio dei prezzi rispetto a un periodo precedente. Il livello medio dei prezzi è calcolato attraverso un indice che, per l’appunto, media i prezzi di vari prodotti. In Italia, tale indice si chiama “indice armonizzato dei prezzi al consumo” (IPCA), e si misura identificando un certo paniere di beni e servizi rappresentativo dei consumi medi delle famiglie italiane. La variazione tendenziale di questo indice (ad esempio, giugno 2022 rispetto a giugno 2021) ci fornisce la misura di questo incremento dei prezzi e quindi del tasso di inflazione.

Ma nella pratica, come si calcola l’IPCA? I beni e servizi vengono suddivisi in categorie omogenee (alimentari lavorati, alimentari non lavorati, energia, servizi relativi all’abitazione, servizi ricreativi e culturali, etc.) e per ognuna di queste categorie si calcola il livello di prezzi raggiunto; dopodiché, ad ognuna di esse viene assegnato un determinato peso. Ciò vorrà dire che i beni che, in media, vengono consumati di più, avranno un peso maggiore. Ciò fa si che la composizione dell’IPCA sia rappresentativa di come è composto il “carrello della spesa” nella media dell’economia italiana: la somma dei contributi pesati delle varie categorie di beni e servizi diventa quindi un numero unico. La variazione percentuale di questo numero ci restituirà il tasso di inflazione.

Il punto è che i “carrelli della spesa” delle famiglie italiane sono assai diversi, non solo da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo: varia, in altri termini, la loro composizione. Ed è proprio a partire da queste considerazioni che l’ISTAT ha svolto un esercizio interessante.

Prima di tutto, procede a disaggregare l’indice finale, mostrando il contributo fornito dalle diverse categorie di beni e servizi: ad esempio, a maggio 2022 l’inflazione complessiva è del 7,3%, ma l’incremento della componente “energia” (che include i carburanti) è del 42,9%, e quella degli “alimentari non lavorati” dell’8,6%, (molto più della media). Allo stesso tempo, altre categorie di beni aumentano, ma in misura meno significativa: ad esempio, i “Beni industriali non energetici” (sostanzialmente, tutti i beni di consumo diversi dagli alimentari e dall’energia) aumentano “solo” del 2,6%, mentre nell’ambito dei “Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona” l’aumento è del 4,9%. Fin qui, poco di nuovo: sapevamo già infatti che questa ondata inflazionistica è originata, in prima battuta, dall’aumento dei prezzi dell’energia e questo aumento si sta progressivamente trasferendo a tutti i settori dell’economia, a partire dagli alimentari.

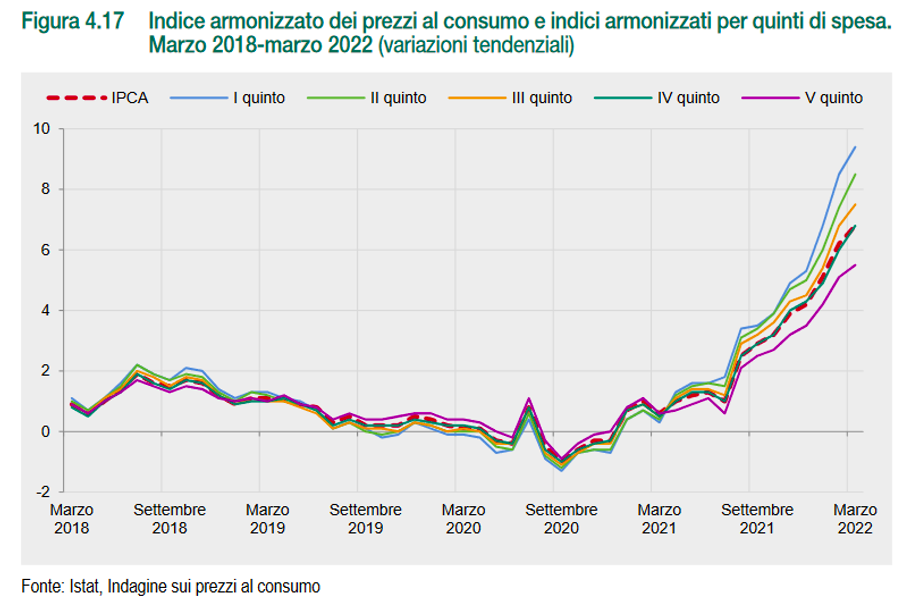

A questo punto, l’ISTAT divide le famiglie italiane in 5 gruppi: il primo quinto è quello più povero, che mostra una spesa complessiva più bassa, poi il secondo, il terzo e così via fino all’ultimo quinto (quello più ricco). Quindi, l’ISTAT confronta quello che è successo fino al primo trimestre 2022, prendendo in considerazione come sono composti i differenti “carrelli della spesa” (per semplicità, ci soffermiamo sulle differenze fra il quinto più povero (con consumi minori) e il quinto più ricco.

ISTAT mostra come nel carrello della spesa del quinto più povero, la spesa per energia rappresenta ben il 14,6% della spesa complessiva, mentre per il quinto più ricco essa pesa solamente il 6,7%; allo stesso modo la spesa per prodotti alimentari vale il 33,2% della spesa complessiva per il quinto più povero e solamente il 16,5% nel quinto più ricco. Al contrario, invece, i servizi ricreativi o i beni industriali non energetici pesano di più nel carrello delle famiglie più ricche che di quelle più povere.

Peso delle diverse componenti nei “carrelli della spesa” delle famiglie italiane

| Categoria di prodotti | Quinto più povero | Quinto più ricco |

| Alimentari lavorati | 21,9% | 11,5% |

| Alimentari non lavorati | 11,3% | 4,9% |

| Energia | 14,6% | 6,7% |

| Beni industriali non energetici | 18,7% | 34,2% |

| Servizi relativi all’abitazione | 15,8% | 6,5% |

| Servizi relativi alle comunicazioni | 2,6% | 1,4% |

| Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona | 5,7% | 16,2% |

| Servizi relativi ai trasporti | 4,7% | 7,6% |

| Servizi vari | 4,8% | 10,9% |

| Totale | 100,0% | 100,0% |

Il punto – e qui il cerchio si chiude – è che se ci concentriamo sui settori dove il peso è maggiore per le famiglie più povere rispetto a quelle più ricche, vediamo che sono proprio gli stessi che hanno mostrato un aumento dei prezzi più marcato. Perciò, se il costo medio dei “carrelli della spesa” è aumentato per tutti, l’aumento è stato più limitato per il quinto più ricco (+5,5% a marzo 2022) ma quasi il doppio (+9,4%) per il quinto più povero. In mezzo tutti gli altri, ma comunque ISTAT ci dice che per i primi 3 quinti (cioè il 60% della popolazione) il tasso di inflazione effettivo è stato superiore alla media nazionale.

Il Rapporto ISTAT si chiude con un’altra considerazione amara: le famiglie più povere hanno anche meno strumenti per difendersi dall’ondata inflattiva, in quanto la maggior parte della loro spesa è destinata a settori e funzioni non comprimibili (il mangiare, l’abitare, l’energia, etc.), mentre la spesa indirizzata verso altri settori (beni di consumo, servizi ricreativi, etc.) può, volendo, essere ridotta come strumento immediato per contrastare l’aumento dei prezzi. Considerando, inoltre, che esso si riferisce al primo trimestre del 2022 e che i dati di maggio confermano un ulteriore aumento dell’inflazione, la situazione non può che essere ancor più grigia.

Questi dati suggeriscono riflessioni ulteriori tanto sulla natura dell’inflazione, sui suoi effetti distributivi e sugli strumenti cui ricorrere per evitare che a subirla siano solo i lavoratori e le lavoratrici.

L’inflazione, infatti, ci viene generalmente presentata come un mostro calato da chissà dove e i commentatori nostrani – tra un sospiro di sollievo per il presente e uno sguardo di preoccupata disapprovazione sul futuro – osservano che almeno in Europa si è evitata finora la temutissima ‘rincorsa’ tra prezzi e salari. In questa versione pacificante, dove non esistono classi sociali né diseguaglianze, ognuno deve dare il suo contributo per fermare l’inflazione, rinunciando a qualcosa (in questo caso, al nostro salario reale) in nome di un non meglio precisato bene comune.

La realtà sta nell’esatto contrario: già in altri contributi abbiamo evidenziato come l’inflazione agisca all’interno del conflitto distributivo fra capitale e lavoro e anzi come in genere sia il sintomo di un conflitto non risolto. Per questa ragione, di fronte a una impennata inflazionistica, la reazione padronale si prodiga per evitare rimodulazioni dei salari monetari che si risolvono, necessariamente, in una compressione dei salari reali (cioè, i beni e servizi che possiamo effettivamente comprare con la nostra busta paga). Più di recente, commentando il fatto che la BCE ha dato il via ad una stretta monetaria che produrrà inevitabilmente povertà e disoccupazione, abbiamo sorriso (amaramente) sui salti mortali che l’istituto di Francoforte ha dovuto compiere per dire che “si, fino ad ora i salari non sono aumentati, ma domani chissà…”. In Italia, come noto, il massimo che il Governo dei migliori ha concesso è una mancetta di 200 euro, assolutamente insufficiente per contrastare il carovita e, come in molti hanno scoperto in questi giorni, neanche per tutti.

I dati ISTAT, nel mostrare come l’inflazione stia avendo un effetto asimmetrico tra le diverse classi sociali, confermano quindi che la migliore difesa contro l’aumento dei prezzi è proprio l’aumento dei salari, non solamente per recuperarne il loro valore reale ma anche perché un riequilibrio della ricchezza nazionale a loro favore contribuisce a rendere più simili i carrelli della spesa, contrastando quindi l’effetto solo apparentemente paradossale di un’inflazione più alta per chi spende meno. Gli strumenti, al contrario di chi predica moderazione (per gli altri…), sono proprio quello di rinnovi dei contratti a livelli che non solo garantiscano il recupero dell’inflazione ma anche (già proprio ora…) che permettano un aumento del salario reale dei lavoratori; e ancora, meccanismi periodici, e possibilmente automatici, di adeguamento per salari e pensioni al carovita.

Un ultimo passaggio sule tema dei rinnovi contrattuali: in Italia attualmente in base agli accordi vigenti fra le associazioni padronali e le organizzazioni sindacali (meglio, quelle confederali), i rinnovi contrattuali – quando avvengono – dovrebbero essere strutturati in modo che l’accordo nazionale garantisca l’adeguamento all’inflazione e quindi il mantenimento del salario reale, mentre eventuali ulteriori aumenti dovrebbero essere demandati alla contrattazione collettiva.

Abbiamo già detto dell’ipocrisia dell’impianto teorico che sta dietro a questo schema, ma il ragionamento precedente sull’inflazione ci permette di fare un passo in più. Infatti, quando si negozia a livello centrale, l’indice di inflazione utilizzato non è l’IPCA visto in precedenza, ma una creatura mitologica chiamata “IPCA depurato della componente energia importata”; in pratica, nel computo dell’inflazione non viene considerata quella dovuta all’aumento dei beni energetici importati.

Ciò di fatto vuol dire che in sede di contrattazione si considererà un’inflazione più bassa di quella sostenuta dai lavoratori e dalle lavoratrici che, come abbiamo visto, sono anche coloro che stanno scontando un aumento dell’inflazione superiore alla media nazionale.

Per capire l’entità di questo scostamento, ricorriamo ancora una volta ad altri dati ISTAT, che stimano per il 2022 un’IPCA “depurata” pari appena al 4,7%; questo vuol dire che – quando pure i contratti scaduti venissero rinnovati garantendo il pieno rispetto dell’accordo (e non è assolutamente scontato che avvenga) – questo determinerebbe rispetto all’inflazione reale una perdita di circa 3 o 4 punti percentuali in media, ma una perdita ben più alta (in virtù dell’inflazione asimmetrica) per i salari più bassi.

Ci aspettano settimane in cui tanti partiti faranno a gare per dimostrare di essere i più legittimi eredi della “agenda Draghi”; il rapporto ISTAT ci aiuta a ricordare che la nostra agenda è fatta proprio di numeri diversi, e quindi diverse dovranno essere anche le proposte per rispondere alla crisi.

Commenti recenti