Perché la nuova era dei tassi bassi mette in discussione i manuali di economia

di Vito Lops

Una cosa è certa. La nuova era dei tassi bassi (ribattezzata dal governatore della Fed Janet Yellen “new normal”) sta mettendo in discussione alcuni principi di macroeconomia tutt’oggi insegnati nelle università. L’economia non è una scienza esatta, ma una scienza sociale e come tale si evolve. E probabilmente lo dovrebbero fare anche alcuni testi, considerato che la fase attuale sta mandando in soffitta alcuni “vecchi” dogmi.

Il primo è quello della teoria monetarista, in base alla quale l’inflazione è direttamente collegata alla quantità di moneta in circolazione. Secondo questa teoria quando una banca centrale aumenta l’offerta di moneta il tasso di inflazione non può non risentirne. Al rialzo.

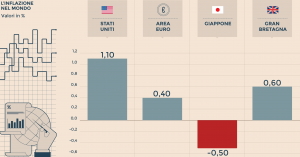

Negli ultimi anni le banche centrali dei Paesi sviluppati hanno immesso miliardi su miliardi per riportare l’inflazione intorno al 2%, livelli considerati normali ed equilibrati. Ma nessuna vi è riuscita. In questo momento l’inflazione negli Usa è all’1,1%, nella zona euro allo 0,4% (ma con parecchie aree in deflazione), in Gran Bretagna allo 0,6% e in Giappone a -0,5 per cento.

Questo nonostante in questi Paesi le banche centrali abbiano attuato (o stiano ancora attuando come nel caso di Europa e Giappone) massicci piani di espansione dell’offerta monetaria. Il bilancio della Bce non è mai stato così carico di asset (comprare titoli è uno dei modi con cui una banca centrale può immettere moneta e liquidità sui mercati).

Evidentemente c’è qualcosa che non funziona nella teoria monetarista. Evidentemente nella formula manca l’elemento qualitativo della domanda: se l’aumento di offerta di moneta finisce nelle mani della sfera più ricca della popolazione (numericamente una minoranza) non c’è verso di far aumentare l’inflazione. Viceversa, se la moneta finisce nelle tasche del ceto medio-basso (quello numericamente più corposo e l’unica forza in grado di smuovere l’inflazione) le cose cambiano.

C’è anche un’altra teoria che oggi pare messa in forte discussione dalla realtà dei fatti: la curva di Phillips. Secondo questa teoria c’è una relazione inversa tra disoccupazione e inflazione. Quando aumenta la disoccupazione diminuisce l’inflazione. Quando cala la disoccupazione aumentano i salari e, di conseguenza, aumenta anche l’inflazione.

«Questa teoria, chiamata curva di Phillips, è alla base di molto del pensiero di coloro che lavorano nelle banche centrali – spiega James Athey, gestore di Aberdeen asset management-. Ma sembra non funzionare più. Nonostante la disoccupazione statunitense sia scesa dal 10% al 5% e oltre, l’inflazione resta ostinatamente bassa, il che significa che i tassi di interesse sono ancora molto bassi. Un bel grattacapo per i banchieri centrali. I loro mandati non sono flessibili e, in condizioni di inflazione con segno positivo, le banche centrali sono tenute a fare qualcosa. I loro stimoli, però, non hanno funzionato. I tassi sono stati ridotti all’osso ma questo drago addormentato che è l’inflazione si rifiuta di svegliarsi».

Come mai? «Ci sono molte teorie sul perché alcune di queste relazioni si siano scardinate – prosegue Athey – . La globalizzazione è sotto accusa. Il modello della curva di Phillips dipende dal fatto che i datori di lavoro pagano di più quando il lavoro comincia a scarseggiare. Questi salari più alti permettono a chi vende di alzare i prezzi, essendoci una maggiore domanda, e così ecco l’inflazione. Ma, in realtà, in un’economia globale i datori di lavoro possono importare talento dall’estero senza dover alzare gli stipendi, piuttosto che pagare di più i lavoratori in loco. Tutto a un tratto abbiamo una forza lavoro più ampia perché non dobbiamo limitarci soltanto a quella interna e così la pressione che porterebbe ad aumenti salariali non esiste più nella stessa misura».

E poi l’inflazione fa fatica a rialzarsi anche per un altro effetto della globalizzazione: la deflazione importata.

«L’altro elemento globale è l’effetto dei prezzi importati. In passato questi hanno alterato l’inflazione in modi che all’epoca erano difficili da valutare. Dal 2000 al 2009 l’indice dei prezzi al consumo nel Regno Unito è stato notevolmente stabile, intorno all’obiettivo del 2% fissato dalla Bank of England. È stata l’età dell’oro della crescita economica e dell’inflazione costante. Ma sotto la superficie si nascondeva qualcosa di più destabilizzante – prosegue -. Nel Regno Unito ed in altri Paesi la disoccupazione era bassa ed i consumi molto elevati. Secondo la curva di Phillips, queste condizioni avrebbero dovuto spingere l’inflazione al rialzo. I prezzi avrebbero dovuto crescere visto che i venditori si rendevano conto di poter vendere a prezzi superiori per il fatto che gli stipendi salivano. I venditori interni hanno però dovuto improvvisamente fare i conti con la concorrenza cinese, le cui quote di esportazioni sono schizzate alle stelle nei primi anni ’90 dal 2% al 10%. I produttori di tutto il mondo si sono riversati in Gran Bretagna grazie ai bassi salari e alla valuta relativamente conveniente».

«I consumatori potevano acquistare beni a costi ridotti rispetto a quello che sarebbero stati in grado di fare altrimenti e questo fenomeno si è verificato su scala globale. I prezzi sono scesi. Nel Regno Unito il sotto-indice dei prezzi al consumo dell’abbigliamento ha perso più del 40% tra il 1990 ed il 2008. Questo calo però è stato mascherato da un boom dei consumi in corso nel Paese che stava portando l’inflazione generata internamente al di sopra dell’obiettivo fissato. Con il prezzo dei beni provenienti dalla Cina che scendevano, l’effetto è stato neutralizzato».

L’economia è una scienza sociale. Si evolve. E come tali si evolvono anche le teorie che dovrebbero supportarla. Questo dovrebbero capirlo anche banchieri centrali e altri decisori, che invece molto spesso restano attaccati, e per troppo tempo, a modelli obsoleti.

Commenti recenti