La guerra dell’oro insanguina il Sudan

da ANALISI DIFESA (Mirko Molteni)

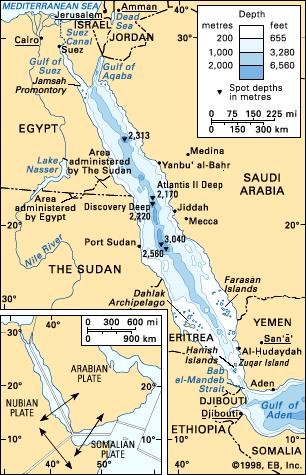

Nelle ultime settimane i fragili equilibri del Sudan sono nuovamente saltati con notevole spargimento di sangue. Un paese già nei decenni passati martoriato da guerre civili endemiche, come quella in Darfur, nella sua parte occidentale, e quella nella sua porzione meridionale, sfociata nel 2011 nella secessione e indipendenza del Sud Sudan, si ritrova ancora una volta a essere un campo di battaglia, complici influenze esterne. Alla lotta per il potere scoppiata fra l’esercito regolare del generale Abdel Fattah Al-Burhan e le forze speciali RSF del generale Mohamed Hamdan Dagalo, detto “Hemetti”, fa da sfondo l’interesse delle potenze straniere per i giacimenti di oro e petrolio del paese, nonché per la sua posizione strategica di crocevia fra il Sahel, il Corno d’Africa e il Mar Rosso, sulla via fra Suez, cioè il Mediterraneo, e l’Oceano Indiano. Una crisi che può fare da detonatore in una regione già problematica.

Gli scontri armati iniziati il 15 aprile 2023 in Sudan fra i due principali esponenti della giunta militare che dall’autunno 2021 guida il paese non accennano a diminuire nonostante le ripetute tregue proclamate nei giorni scorsi, ma mai osservate completamente. Nel pomeriggio del 29 aprile il Ministero della Sanità sudanese parlava di un bilancio che fino a quel momento registrava 528 morti e 4.599 feriti, probabilmente una stima per difetto date le difficoltà di comunicazione, e quindi di aggiornamento dei dati, nel paese africano.

In due settimane gli scontri hanno provocato almeno 334.000 sfollati interni secondo Paul Dillon, portavoce dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), durante un briefing a Ginevra. Più di 100.000 persone sono fuggite nelle nazioni vicine, tra cui Egitto, Ciad, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana ed Etiopia, ha aggiunto Olga Sarrado, portavoce dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Le Nazioni Unite temono un esodo di massa e stimano che “più di 800.000 persone” potrebbero fuggire dal Sudan.

Teoricamente, dalle ore 00.00 di venerdì 28 aprile fino alle 24.00 di domenica 30 aprile, doveva essere in atto un’ulteriore tregua di 72 ore, dopo quella, di identica durata, che era stata annunciata il 25 aprile dal segretario di stato americano Anthony Blinken e dovuta soprattutto alla mediazione di USA e Arabia Saudita.

La prima tregua era stata violata ampiamente, ma anche la seconda è stata accettata solo a parole dai due contendenti in lotta per il potere, il generale Abdel Fattah Al Bhuran, che guida il governo e le forze armate regolari, e il generale Mohamed Hamdan Dagalo, detto “Hemetti”, alla testa delle Rapid Support Forces (RSF).

Ancora la mattina del 26 aprile, l’inviato speciale dell’ONU incaricato dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres di mediare, il diplomatico tedesco Volker Perthes, dichiarava che “non vi sono segnali che indichino che le forze militari che si combattono in Sudan siano disposte a negoziare tra loro”.

Nella notte fra 27 e 28 aprile, tuttavia, i due generali hanno entrambi accettato la tregua che dovrebbe sfociare in colloqui di pace da tenersi a Giuba, capitale del vicino Sud Sudan o più probabilmente in Arabia Saudita. Ma la sospensione dei combattimenti non c’è stata, fra recriminazioni reciproche. Curiosamente, nella serata del 30 aprile, le milizie RSF hanno comunicato di voler “prorogare di altre 72 ore la tregua a partire dalla mezzanotte di stasera”.

Cioè, teoricamente, nei primi tre giorni di maggio. Poco dopo, anche l’esercito di Al Bhuran (nella foto sotto) ha risposto all’appello, aggiungendo che “l’estensione della tregua è stata possibile grazie alla mediazione di Arabia Saudita e Stati Uniti”. Si teme che si tratterà in sostanza di un altro “falso” cessate il fuoco, con cannonate e raffiche che continueranno a risuonare.

Secondo l’agenzia di stampa russa RIA Novosti, che riportava indiscrezioni dal Ministero degli Esteri sudanese, il 29 aprile entrambi le parti avevano “scelto rappresentanti per intavolare i colloqui previsti a Giuba”, ma per l’inizio dei negoziati non esisteva ancora una data precisa “a causa delle difficoltà nei collegamenti aerei tra Khartum e Giuba”.

Intanto, proseguivano i bombardamenti aerei che l’aeronautica, sotto il controllo di Al Bhuran, attua da giorni contro le milizie RSF, al che “Hemetti” Dagalo ha dichiarato che “non inizieremo i colloqui fino alla fine dei bombardamenti”.

I suoi miliziani hanno comunicato quasi nello stesso momento che avrebbero sotto il proprio controllo quasi tutto lo stato regionale di Khartum, che pure non è molto esteso rispetto all’immensità del Sudan (1,8 milioni di km quadrati), aggirandosi sui 22.000 chilometri quadrati ma è cruciale per la presenza della capitale, in cui si concentra il 10 % della popolazione totale, cioè 5 milioni sui circa 49-50 milioni stimati.

Il 29 aprile le RSF comunicavano di “assicurare uno stretto controllo sul 90% dello stato regionale di Khartum, poiché tutti i punti d’ingresso sono completamente assicurati dalle nostre forze”. Secondo le RSF, inoltre, “oggi c’è stato un gran numero di defezioni tra i ranghi dell’esercito, tra cui quella di un colonnello del Corpo del Genio”.

Il quadro che si sta delineando in queste ore sembra quello di una lotta serrata con cui entrambe le fazioni cercano di guadagnare terreno per poi andare ai colloqui ma ciascuno sperando di trattare da una posizione di forza rispetto all’altro. In questa “gara” però, il Sudan rischia di vedersi aprire anche fronti collaterali che sembravano placati, come il Darfur, dove per anni si sono affrontate le tribù nere di agricoltori stanziali e le tribù pastorali di ceppo arabo, sostenute dalle milizie irregolari Janjawid, i “demoni a cavallo”, da cui poi vennero costituite le RSF di Dagalo.

Il 29 aprile lo stesso Dagalo ha dichiarato, intervistato dalla rete britannica BBC che “non vogliamo distruggere il Sudan”, spiegando: “Prima deve reggere il cessate il fuoco, poi potremo negoziare. Al Buhran è un traditore perché ha portato nel governo i fedeli del deposto ex-presidente Al Bashir. E’ guidato dai capi del Fronte islamico radicale. Sto guardando avanti, a un governo civile per il Sudan”.

Ma nel frattempo la situazione di caos, difficilmente discernibile anche perché i collegamenti internet col paese risultano spesso compromessi, sta riportando in ebollizione anche il Darfur, dove stanno ricominciando gli scontri fra arabi e neri, indipendentemente dal confronto fra le due branche delle forze armate governative.

Già il 24 aprile il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres ammoniva sui rischi di un effetto domino: “La violenza in Sudan deve finire. Il rischio è una catastrofica conflagrazione all’interno che potrebbe inghiottire l’intera regione e oltre”.

E il 29 aprile l’ex-primo ministro sudanese Abdalla Hamdok, che era stato rovesciato nel 2021 dai due generali oggi su fronti opposti, parlando da Nairobi, in Kenya, ha avvertito il mondo: “Il Sudan è un paese molto grande, molto diversificato. Penso sarà un incubo per il mondo. Questa non è una guerra fra un esercito e una piccola ribellione. E’ quasi una guerra fra due interi eserciti, ben addestrati e ben armati. L’insicurezza può peggiorare più che nelle guerre civili di Siria e Libia, che già hanno causato migliaia di morti e milioni di profughi”.

Al 29 aprile l’UNHCR, il commissariato ONU per i rifugiati, parlava già di 50.000 profughi già usciti dal paese verso le nazioni vicine, che spesso sono già oberate da una massa di altri fuggiaschi dalle interminabili guerre africane. Per la precisione, oltre 20.000 sudanesi sono scappati in Ciad, che di suo già ospita ben 500.000 rifugiati e richiedenti asilo provenienti da vari paesi del Sahel, dal Mali al Burkina Faso, già provati dal terrorismo islamico.

Le ricadute della crisi

Il rischio che un paese povero come il Ciad possa cedere sotto il peso di nuove ondate di profughi, causando sommovimenti di popolazioni in tutta la regione del Sahara non sembra campato in aria. Fra altri paesi di destinazione dei fuggitivi dal Sudan ci sono l’Egitto, con 16.000 ingressi, il Sud Sudan con 13.000, e la Repubblica Centrafricana con 1300, numeri destinati a crescere.

Quanto alle conseguenze geopolitiche, la crisi del Sudan priva, almeno per il momento, di un valido alleato il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, che proprio sull’asse fra il Cairo e Khartum ha puntato fra il 2019 e il 2022 per fare fronte comune contro l’Etiopia del premier Abiy Ahmed, la cui ciclopica diga GERD, sul Nilo Azzurro, minaccia l’approvvigionamento d’acqua delle nazioni a valle, appunto Sudan ed Egitto, ponendo un’ulteriore ipoteca sulle loro già difficili produzioni agricole.

Negli ultimi anni egiziani e sudanesi avevano anche condotto insieme esercitazioni militari congiunte sul Nilo come mezzo di pressione sugli etiopi, ma ora Addis Abeba tira probabilmente un sospiro di sollievo. Le indiscrezioni degli ultimi giorni indicano che, in sostanza, fra i maggiori paesi arabi vicini al Sudan, l’Egitto sarebbe dalla parte di Al Bhuran, gli Emirati Arabi Uniti invece sarebbero più propensi a Dagalo (nella foto sotto), mentre l’Arabia Saudita tenderebbe a mediare maggiormente fra i due rivali.

Da dati della Banca Centrale del Sudan riportati dall’ISPI emerge che, a livello di rapporti economici, nel 2022 sono stati gli EAU il maggior partner del Sudan, con un interscambio di oltre 2 miliardi di dollari, sia in import, sia in export. Al secondo posto è attestata la Cina, soprattutto con un import di oltre 1600 miliardi di dollari, fra cui armamenti.

Pechino ha sempre contato sul Sudan come una discreta fonte di petrolio, ancora importante nonostante da oltre un decennio il grosso dei pozzi sia rimasto sul territorio del secessionista Sud Sudan. Seguono nell’ordine, con cifre assai minori, Egitto, Arabia Saudita e Russia, mentre fanalini di coda, fra i “grandi” paesi, sono Turchia e Stati Uniti. In generale, l’atteggiamento di tutte queste potenze è stato cauto e non particolarmente incisivo, almeno per il momento, a riprova del fatto che il conflitto sembra essere scoppiato per dinamiche tutte interne al Sudan e costituisca per tutti un problema, più che una vera opportunità.

Peraltro, il 24 aprile il presidente turco Recep Erdogan, sempre in cerca di prestigio diplomatico, aveva tentato di “mettere il cappello” sulla crisi sudanese proponendosi come arbitro esattamente come ha tentato di fare più volte fra Russia e Ucraina. Ma se almeno nella guerra ucraina, Erdogan era riuscito a favorire nel luglio 2022 l’accordo sulle esportazioni di grano dal Mar Nero, in Sudan non ha avuto successo e l’ipotesi da lui prospettata di negoziati fra Al Bhuran e Dagalo nella sede neutrale di Ankara è subito sfumata.

Le preoccupazioni di Mosca

Chi guarda al Sudan con maggior apprensione è forse la Russia, combattuta fra due tendenze. Nell’interesse di Mosca c’è il rapido ristabilirsi di una continuità di governo, dato che pochi mesi fa, il 9 febbraio 2023, proprio il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha siglato con Al Bhuran ed “Hemetti” l’accordo definitivo, dopo approcci iniziati nel 2020 col precedente governo, circa la costruzione di una base navale militare russa a Porto Sudan, il maggior sbocco del paese sul Mar Rosso.

Sulla prevista base russa è trapelato che avrà una guarnigione fissa di 300 soldati e marinai e potrà ospitare fino a 4 grandi navi o sottomarini anche a propulsione nucleare. Qualora venisse completata, la base di Porto Sudan assicurerebbe alla flotta russa un importantissimo punto d’appoggio nel Mar Rosso, non costringendo più le navi di Mosca ad avvalersi come scalo della base cinese di Gibuti.

Di più, la contemporanea presenza di due basi navali russe, una a Tartus, in Siria, e una a Porto Sudan, cioè a Nord e a Sud di Suez, costituirebbe una sorta di “tenaglia” sul canale che collega Mediterraneo e Indo-Pacifico. Affinché la base sia realizzata occorre stabilità e da quanto sta accadendo, sembra che il Cremlino stia attuando una doppia strategia.

A livello ufficiale, come testimoniano i numerosi comunicati emessi da funzionari del Ministero degli Esteri di Mosca, si cerca di invitare le parti a una riappacificazione. Ad esempio, il 27 aprile il viceministro Mikhail Bogdanov ha chiamato le fazioni “a raggiungere un consenso nazionale e a cooperare”. Frattanto, nella peggiore delle ipotesi, cioè che il conflitto non finisca a breve, pare i russi stiano puntando sul supporto non ufficiale a “Hemetti” Dagalo per mezzo della compagnia militare privata (PMC) Wagner, come vedremo più oltre nell’articolo, che come sempre permette al governo di Mosca di difendere i propri interessi senza esporsi apertamente.

In quel caso i russi punterebbero sulla vittoria di uno dei due, purché al più presto sia restaurata a Khartum un’unità di comando che non ponga ulteriori intoppi alla costruzione della base sul Mar Rosso. E la scelta per Dagalo sarebbe la più scontata per i russi, avendo egli le “chiavi” delle miniere d’oro che già la Wagner sfrutta.

Resa dei conti

La guerra civile che oppone Al Bhuran a Dagalo non è una classica contrapposizione fra un governo e ribelli rivoluzionari. La si potrebbe definire più una “guerra intergovernativa”, nel senso di una resa dei conti interna alla giunta militare. Al Bhuran e Dagalo sono infatti, rispettivamente, presidente e vicepresidente del medesimo Consiglio Transizionale di Sovranità, cioè la giunta militare al potere dal 2021. Per comprendere i retroscena del Sudan occorre ricordare, in estrema sintesi, la storia degli ultimi decenni.

Per ben trent’anni, dal 1989 al 2019 il paese è stato sottoposto alla dittatura del presidente Omar Al Bashir, che nella sua condotta di governo si faceva forte dell’appoggio di correnti estremiste islamiche capeggiate da Hassan Al Turabi, dal quale poi Al Bashir prese le distanze.

Il dittatore affrontò negli anni due lunghe guerre interne nel tentativo di assicurare alla componente arabo-islamica del paese la supremazia sulle minoranze etniche di ceppo nero africano.

In Darfur terrorizzò le popolazioni locali di ceppo Fur, Masalit e Zaghawa con le bande di Janjawid, predoni a cavallo poi passati a utilizzare ampiamente veicoli fuoristrada di vario tipo, modificati in veicoli da combattimento leggeri e veloci secondo lo schema delle cosiddette “tecniche”, con mitragliatrici pesanti o lanciarazzi sul pianale. Solo la guerra in Darfur, dal 2003 al 2020, aveva causato almeno 300.000 morti e nel frattempo si combatteva un’altra sanguinosa guerra nelle porzioni meridionali del Sudan, allora unito, dove i neri cristiano-animisti ottennero alfine l’indipendenza nel 2011.

Proprio dagli agguerriti Janjawid ebbero origine le Rapid Support Forces, forze di supporto rapido, fondate nel 2013 ancora sotto il regime di Al Bashir. La dittatura crollò nel 2019 a seguito di crescenti manifestazioni popolari dovute alla crisi economica e Al Bashir venne rovesciato da un golpe e imprigionato dai militari. Inizialmente le forze armate diedero spazio a un governo civile guidato dal primo ministro Abdalla Hamdok, ma una vera transizione verso la democrazia non si ebbe mai e il 25 ottobre 2021, con un nuovo colpo di stato si insediò al potere la giunta guidata da Al Bhuran e Dagalo.

A far scoppiare il conflitto fra i due ex-alleati è stato principalmente il progetto di Al Bhuran di assorbire le RSF all’interno dell’esercito, di fatto condannando “Hemetti” a perdere il suo personale strumento di potere anche politico. Era il 15 aprile 2022 quando le milizie RSF hanno iniziato i combattimenti, attaccando il palazzo presidenziale e l’aeroporto internazionale, sebbene essi stessi accusino l’esercito di avere per primo iniziato gli scontri. Sembra in effetti che nella capitale diversi carri armati fossero stati schierati da Al Bhuran anche nei giorni precedenti al conflitto, in quello che doveva sembrare un monito al rivale, di cui in qualche modo ci si aspettava la ribellione.

Il che conferma come lo scontro fosse nell’aria e sarebbe potuto scoppiare per iniziativa dell’uno o dell’altro quasi indifferentemente. Intervistato telefonicamente dalla CNN, Al Bhuran ha accusato Dagalo di averlo voluto catturare: “Le RSF hanno cercato di catturarmi e di uccidermi. E’ un golpe contro lo stato e verrà punito. L’esercito sudanese è l’esercito di tutto il Sudan, non appartiene a una persona o a un’organizzazione. Suo compito è difendere il paese”.

Intanto un portavoce delle RSF ribatteva: “Abbiamo cercato di catturare Al Bhuran e portarlo davanti a una corte di giustizia per atti di tradimento contro il popolo sudanese. Stiamo combattendo per tutto il popolo”. Fin dalle prime ore, in sostanza, entrambe le parti hanno rivendicato la titolarità del diritto di ognuna ad agire contro l’altra. Dal punto di vista militare, come confermato dal fatto che in due settimane di combattimenti non sembrano esserci stati finora grandi mutamenti nella bilancia strategica, è interessante notare come le due parti abbiano una forza quasi pari nel numero di effettivi.

Le forze in campo

Secondo il Military Balance 2023, il complesso delle Sudan Armed Forces, escluse le RSF, consterebbe di circa 104.300 uomini, di cui 1.300 della minuscola Marina, sostanzialmente ininfluente nell’attuale conflitto, e 3.000 dell’Aeronautica. L’Esercito conta quindi poco più di 100.000 omini, organizzati in 5 compagnie di forze speciali e 19 divisioni (1 corazzata, 1 meccanizzata, 1 del Genio su 9 battaglioni, 1 di fanteria di Marina e 15 di fanteria) oltre a 13 brigate indipendenti di cui 1 esplorante, 1 meccanizzata, 6 di fanteria, 1 aviotrasportata, 1 di supporto logistico e 3 di artiglieria. Gendarmeria e forze paramilitari comprendono altri 40.000 effettivi inclusa una divisione di Guardie di frontiera.

Si tratta all’incirca degli stessi effettivi attribuiti attualmente alle RSF, che Dagalo ha fatto crescere in maniera esponenziale. Oggi si è concordi nel ritenere contino ormai circa 100.000 uomini, qualcuno azzarda perfino un massimo di 150.000, cioè ben più dell’esercito. Spesso le RSF sono state definite “forze speciali”, ma in realtà si configurano più come una vasta armata parallela di fanteria leggera ad alta mobilità, dotata di blindo e veicoli ruotati veloci, tipo “tecniche”. Insomma, un esercito che ha poco da invidiare a quello regolare, se si escludono carri armati e aeroplani.

Certamente il Sudan Army dispone di numerosi carri, ancorché di concezione antiquata, ma ancora validi in una guerra africana.

Sempre il Military Balance assegna alle forze sudanesi un inventario complessivo di 465 carri da battaglia: 305 vecchi T-54 e T-55 ex-sovietici, 20 M-60A3 americani forniti dall’Egitto, con 70 più moderni T-72AV e diversi tank cinesi inclusi 60 Type 59, 10 Type 85, 70 Type 62, Spicca un certo numero di carri di produzione locale, sfornati dall’industria militare Giad, una sorta di “città industriale” situata circa 70 km a Sud di Khartum. Il complesso Giad ha sfornato a partire dal 2000 almeno 24 carri Al Bashir, che sarebbero una copia sudanese del cinese Type-88, e fra 50 e 100 esemplari di Al Zubair-2, versione locale del T-59D pure cinese, mentre con Al Zubair-1 è stata designata una versione di T-72 fornito via Iran e con Digna una sorta di T-55 locale.

Una parte dei carri sudanesi è assegnata alla 7a Divisione Corazzata, altri sono scaglionati assegnati livello battaglione brigate e alle divisioni di fanteria.

Circa 750 i veicoli da combattimento, i mezzi blindati e i veicoli trasporto truppe per lo più BMP-1/2, BRDM 1/2, BTR-3, BTR-50, M-113, OT-62/64, Walid egiziani e V-150 Commando. L’artiglieria comprende circa 900 pezzi inclusi 56 semoventi da 122mm 2S1 Gvozdika, 50 obici trainati da 122 mm D-30, 20 M101 da 105mm e 12 M114 da 155mm a cui si uniscono oltre 470 lanciarazzi campali cinesi da 107mm Type 63, 188 BM-21 Grad, Sagr e Type 81 da 122 mm oltre a mortai da 120, 81 e 82mm.

Le dotazioni anticarro comprendono missili 9K11 Malyutka (RS-AT-3 Sagger), HJ-8, 9K135 Kornet (RS-AT-14 Spriggan), 40 cannoni senza rinculo da 106mm M40A1, cannoni anticarro da 76mm ZIS-3m da 100mm M-1944 e da 85mm D-44.

La difesa antiaerea si basa su missili spalleggiabili 9K32 Strela-2, almeno 4 sistemi mobili 9K33 Osa (RS-SA-8 Gecko), cinesi FN-6 e un migliaio di cannoni a tiro rapido per lo più di tipo russo sovietico ZPU-2 da 14.5mm ZPU- 4 da 37mm, Type-63 da 57mm S-60 da 85mm.

Le forze aeree costituiscono un ulteriore punto di forza di Al Bhuran, che ha subito ordinato di sottoporre le RSF a pesanti attacchi aerei, come documentato da vari filmati fin dai primi giorni degli scontri a Khartum. Nell’organico totale di 190 aerei, di tutti i tipi, i velivoli da combattimento erano all’inizio delle ostilità una sessantina inclusi 22 Mig 29SE/UB, 6 Su-24M/MR, 14 aerei da attacco Su-25K/UB e 15 aerei da attacco cinesi A-5 Fantan mantenuti in riserva mentre una ventina di Chengdu J-7, (Mig 21 cinesi) sembrano non essere più in grado di volare.

La componente elicotteristica conta sulla carta 40 velivoli da attacco Mi-24/35, 28 multiruolo Mi-8/17, 1 Bell 205 e 3 Bo-105. Sono presenti inoltre alcuni droni cinesi armati CH-3 e CH-4, 11 addestratori cinesi K-8W mentre la flotta cargo comprende 1 Il-76, 4 C-130H 2 Y-8 oltre a 3 An-26, 2 An-32, 2 An-72 e 6 An-74.

Le ostilità

Gli aerei segnalati più spesso negli attacchi contro le milizie di Dagalo sono stati i MiG-29SE, i Sukhoi Su-25 e i bombardieri di prima linea Sukhoi Su-24M1 e meno spesso gli elicotteri Mil Mi-24. E’ stato utilizzato come ricognitore l’addestratore a getto Karakorum K-8W di fabbricazione cinese.

Fra il 15 e il 16 aprile i combattimenti sono iniziati anzitutto a Khartum, dove secondo la stampa locale, in particolare il Sudan Tribune: “Ci sono esplosioni e scontri vicino al Comando dell’esercito e al palazzo presidenziale. Gli scontri si sono estesi ai quartieri di Hillat Hamad, Khojaly e Arkaweet”. Fin dalle prime 24 ore si sono registrati in Sudan 56 morti e 600 feriti, dei quali 25 morti nella sola capitale Khartum. Il 18 aprile l’esercito di Al Bhuran ha dichiarato “l’espansione delle operazioni belliche” contro le truppe di Dagalo, mentre il bilancio dei morti arrivava già a 185 e i feriti a 1800. Quel giorno si segnalavano anche aggressioni a diplomatici occidentali.

Veniva attaccato, senza vittime, un convoglio diplomatico USA, al che erano seguite le proteste di Blinken. Inoltre, è stato aggredito nella sua residenza l’ambasciatore dell’Unione Europea a Khartum, l’irlandese Aidan O’Hara. Al che, il rappresentante Esteri dell’UE, Josep Borrell ha commentato: “Questo fatto costituisce una grave violazione della Convenzione di Vienna. La sicurezza delle sedi e dello staff diplomatico è responsabilità primaria delle autorità sudanesi e un obbligo ai sensi del diritto internazionale”.

Le RSF hanno da un lato attaccato nel cuore della capitale, bombardando anche l’aeroporto, dall’altro hanno via via preso il controllo di molte vie di accesso alla città, per prevenire l’arrivo di rinforzi. Nel resto del paese, hanno tentato di conquistare la raffineria di petrolio di Al Jili, venendo però attaccati dall’aviazione, come testimoniano alcuni video.

Non si sono avute notizie chiare di abbattimenti di velivoli, almeno al momento, ed è possibile che le milizie di Dagalo puntino più che altro a eliminare la minaccia dell’aviazione alla radice, ovvero attaccando e occupando le basi aeree, laddove possibile. Come a Meroze, nel nord del Sudan dove la base aerea caduta in mano alla RSF sembra ospitasse anche diversi Mig 29 egiziani (forse alcuni dei quali andati distrutti) rischierati per esercitazioni congiunte con l’Aeronautica Sudanese.

Attorno al 24-25 aprile la situazione a Khartum sembrava equilibrata. Secondo una mappa diffusa dal blog russo Slavyangrad i combattimenti si concentravano nella zona centrale della capitale, specie nella penisola formata dalla Y rovesciata della confluenza tra il Nilo Bianco, che viene dai Grandi Laghi dell’Africa Centrale, e il Nilo Azzurro, che arriva dall’Etiopia.

Le RSF erano padrone di un numero minore di aree, ma più estese, mentre l’esercito regolare sembrava più sparpagliato e, anzi, il grosso delle zone di combattimento era ancora conteso, senza un vero padrone. Complice la frequente interruzione delle comunicazioni, non si ha una grande copertura mediatica del conflitto sudanese, ma fra i video visibili in rete si segnala una sequenza di tre diverse situazioni postata il 25 aprile dal sito del quotidiano britannico Daily Mail e visibile su Youtube.

All’inizio del filmato, ripreso a quanto pare dalle milizie RSF, si assiste alla distruzione di un carro armato governativo, che parrebbe un T-59 o una copia locale Al Zubair. Non è chiaro come il carro abbia preso fuoco, ma lo si vede indietreggiare fino a cozzare contro un altro veicolo. La scena si sposta poi in un aeroporto occupato dalle milizie, che si aggirano fra alcuni elicotteri Mil Mi-24 distrutti al suolo.

Infine, un distaccamento motorizzato delle milizie di Dagalo pare attestato lungo un’ampia strada alla periferia della capitale, sfoggiando vari mezzi a ruote, come autoblindo BTR e anche jeep “Tecniche” armate di mitragliatrici pesanti sul pianale.

Mentre le forze regolari venivano giudicate meglio attestate a Khartum e nelle grandi città, le milizie RSF venivano date più forti soprattutto nelle regioni meno urbanizzate del paese, forti della loro mobilità e adattabilità alle condizioni semidesertiche. Le milizie di Dagalo vantano inoltre una esperienza superiore di combattimento avendo combattuto nel 2015 in Yemen contro gli Houthi a sostegno del governo di Sana’a alleato di Arabia Saudita ed Emirati, e nel 2019 in Libia dalla parte del generale Khalifa Haftar, anche lui appoggiato dalla PMC russa Wagner che a loro volta sostengono Dagalo.

Il 2 maggio le Forze di Supporto Rapid (a sinistra il loro logo) hanno reclamato il controllo della quasi totalità delle tre aree principali di Khartoum, negando la possibilità di ingerenze straniere nelle questioni interne al Paese. Il generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo ha detto al quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat” che le RSF stanno lavorando in stretta collaborazione con i cittadini sudanesi per ripristinare l’erogazione regolare di acqua ed energia elettrica e per riavviare i servizi essenziali.

A proposito dell’accordo per la tregua umanitaria, Hemeti ha spiegato che l’obiettivo è “alleviare le sofferenze del popolo”, ringraziando l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti per il loro impegno per porre fine agli scontri.

Il generale ha smentito le informazioni sulle violenze compiute dagli uomini delle RSF ai danni di civili e diplomatici, che ha definito parte della propaganda della controparte, ossia le Forze armate, “per screditare le nostre forze agli occhi dell’opinione pubblica locale e internazionale”. Le RSF hanno denunciato la mattina del 2 maggio ”raid aerei sulle zone residenziali di Khartoum” rivendicando di aver abbattuto un Mig.

L’ombra della PMC Wagner

Fin dai primi giorni del conflitto in Occidente s’è fatta strada l’ipotesi che la compagnia militare privata russa Wagner, guidata da Evgenj Prigozhin e considerata longa manus del Cremlino per estendere l’influenza russa, fosse implicata con rifornimenti di armi e munizioni al fianco di “Hemetti” Dagalo e delle sue milizie RSF. Si pensi che miliziani Wagner, in numero stimato fra 300 e 500, sono presenti nel paese, ufficialmente come “istruttori” dei militari locali, a partire dal 2017, seguendo una tendenza comune alla regione circostante.

Tuttora sarebbero presenti in Libia 1.200 russi di Prigozhin, in Repubblica Centrafricana quasi 1.900 e in Mali almeno 1.000. Il 21 aprile la CNN, il gruppo investigativo All Eyes on Wagner, la società privata di foto satellitari Maxar e la società di analisi olandese Gerjon hanno divulgato immagini e informazioni, anche provenienti da fonti diplomatiche anonime, che sembrano dimostrare il sostegno logistico della Wagner ai miliziani di Dagalo.

Le foto satellitari della Maxar mostrano la probabile attività aerea di almeno un velivolo Ilyushin Il-76 russo, senza insegne, attribuito alla compagnia Wagner, che avrebbe rifornito i ribelli sorvolando il Sudan Nord occidentale dopo una complicata spola fra Libia e Siria nei giorni immediatamente precedenti e in quelli immediatamente successivi all’erompere dei combattimenti.

Il 13 aprile l’Il-76, che, ricordiamo, ha una capacità di carico fra 40 e 60 tonnellate, a seconda della versione, è stato ripreso alla base libica di Al Khadim, nella Cirenaica dominata dal feldmaresciallo Khalifa Haftar. Dopo il decollo si è diretto a Nordest, atterrando alla base russa di Hmeimm, presso Latakia, in Siria.

L’indomani è ripartito dalla Siria ed è stato segnalato di ritorno ad Al Khadim. Il 15 aprile l’aereo cargo si è spostato da Al Khadim per portarsi su un’altra base libica, Al Jufra, in pieno Sahara, dove ha parcheggiato in un’area riservata. Il 18 aprile l’Ilyushin è decollato di nuovo da Jufra, volando fino alla Siria. Atterrato a Latakia è poi ripartito per la Libia facendo tappa ad Al Khadim e infine rientrando a Jufra. Questo viavai è stato associato a voci di fonti sudanesi secondo cui l’aereo russo, durante i suoi voli Libia-Siria, si sarebbe portato sopra l’angolo nordoccidentale del territorio del Sudan, paracadutando fino al 18-19 aprile armamenti e munizioni per le milizie RSF.

La ricostruzione potrebbe essere convincente se si considera che nella zona di Sudan potenzialmente sorvolata dal cargo della Wagner, si trova una base delle milizie RSF, la cosiddetta “guarnigione Chevrolet” (Chevrolet Garrison), che secondo l’agenzia stampa russa TASS sarebbe stata attaccata e occupata dalle forze regolari dell’esercito di Bhuran solo il 20 aprile. Il che potrebbe spiegare l’interruzione dei voli dell’Ilyushin, non più rilevati nei giorni successivi. Tuttavia, come valido canale logistico utilizzabile dalla Wagner per rifornire di armi le RSF, resta perlomeno il confine terrestre con la Repubblica Centrafricana, esteso pur sempre per 174 chilometri e difficilmente sorvegliabile per intero.

Proprio dal Centrafrica, secondo indiscrezioni pubblicate il 28 aprile da Africa Intelligence e attribuite ai servizi segreti americani e francesi, la Wagner starebbe proseguendo in questi giorni a trasportare in Sudan armi leggere, da fanteria, ma anche missili antiaerei, probabilmente sistemi spalleggiabili tipo Igla, o similari.

Ulteriore conferma del supporto della Wagner alle milizie di Dagalo, o “Hemetti”, sarebbe venuta il 24 aprile da indiscrezioni di alti funzionari americani riportate dal New York Times. Prigozhin starebbe offrendo sottobanco alle RSF armi, fra cui missili antiaerei, che proverrebbero da arsenali che i contractors russi hanno costituito nella Repubblica Centrafricana. Secondo il NYT, Prigozhin avrebbe dapprima cercato di fare da mediatore tra i due generali sudanesi, ma sempre pendendo dalla parte di Dagalo, con cui condividerebbe l’affare delle miniere d’oro gestite dalla RSF.

Il giornale americano cita come fonti “ufficiali americani che parlano sotto anonimato poiché non sono autorizzati a parlare pubblicamente”. E scrive: “La compagnia Wagner, che in precedenza aveva inviato in Sudan veicoli corazzati e istruttori in cambio di lucrose concessioni per miniere d’oro, ha offerto armi potenti, tra cui missili superficie-aria, ai paramilitari del generale Hamdan Dagalo.

Stando agli ufficiali almeno fino a venerdì 21 aprile, il generale non aveva ancora deciso se accettare le armi, che verrebbero dai depositi della Wagner nella Repubblica Centrafricana”. Ricostruendo i retroscena, il New York Times prosegue: “Fin dal 2019 la Wagner ha espanso le sue attività in Sudan, con scavi minerari per l’oro, prospezioni alla ricerca di uranio e fornendo mercenari per la regione ribelle del Darfur. Dopo che i due generali conquistarono il potere nel 2021, la Wagner ha intensificato i suoi rapporti d’affari col generale Dagalo, che visitò Mosca nei primi giorni dell’invasione russa in Ucraina e ha ricevuto equipaggiamento militare dal gruppo mercenario”.

Resta il dubbio se effettivamente i “wagneriani” stiano combattendo sul campo in questi giorni al fianco delle RSF. In data 28 aprile si sono incrociate due notizie di segno opposto al riguardo. Prigozhin, come era intuibile, ha negato decisamente “la presenza di miliziani della compagnia in Sudan da più di due anni”.

Ma da Londra, la testata i-News, sulla base di indiscrezioni rilasciatele dai servizi segreti britannici, i quali “stanno monitorando l’attività della Wagner in Sudan nel quadro delle evacuazioni di cittadini britannici”, ha riportato che “mercenari della Wagner sono stati visti pattugliare il porto strategico di Porto Sudan, sul Mar Rosso”.

Inoltre i contractors russi sarebbero stato segnalati “impegnati in combattimento 800 chilometri a nord della capitale Khartum”. Come ha riportato l’interessante rapporto di i-News, che vale la pena citare estesamente: “Contractors di sicurezza che lavorano sul terreno per evacuare cittadini dalle zone di conflitto hanno detto che truppe della Wagner stanno pattugliando Porto Sudan a piedi e anche con imbarcazioni, monitorando gli sforzi internazionali per evacuare gli stranieri.

‘Sono decisamente a Porto Sudan, le loro navi sono lì, le loro barche sono lì’, ha detto una delle fonti della sicurezza. ‘Stanno marciando tutt’intorno e c’è grande preoccupazione’. Un secondo contractor ha detto: ‘Al momento sono sul terreno a Porto Sudan. I russi stanno utilizzando le loro pattuglie laggiù perché vogliono che il porto diventi una base navale militare”.

Si pensa che il Ministero della Difesa della Gran Bretagna stia tracciando l’attività della Wagner in Sudan e le attività nel porto”. La testata i-News ricorda inoltre che la Difesa britannica sta preparando l’invio di due navi da guerra per imbarcare cittadini britannici, mentre anche il Foreign Office ha un nucleo operativo nella città marittima.

E prosegue: “Una fonte d’intelligence inglese ha detto che Porto Sudan è un grande crocevia per il denaro della Wagner e ha confermato che sue truppe sono state viste in loco”. Aggiungendo scarni dettagli sugli “avvistamenti” dei “wagneriani”, narra: “Il primo avvistamento, il 19 aprile, è stato documentato da una fonte di sicurezza monitorante Porto Sudan.

Hanno raccontato di aver visto un certo numero di piccole barche che contenevano truppe russe bianche che conducevano una pattuglia attorno a una nave da guerra dell’Arabia Saudita. La nave era usata per la prima evacuazione di civili lontano dal conflitto. La loro presenza è stata confermata da due ulteriori fonti che li hanno visto al porto al più tardi mercoledì (26 aprile, n.d.r.). Il secondo avvistamento di truppe Wagner è stato lunedì di questa settimana (24 aprile, n.d.r.) nella città di Omdurman, che sta sulla riva opposta del Nilo rispetto a Khartum e a 16 ore di automobile da Porto Sudan.

Due fonti di sicurezza hanno parlato di una milizia di bianchi coinvolta in uno scontro a fuoco durante la notte. Entrambe le fonti sospettano il coinvolgimento della Wagner e una di esse ha detto: ‘Non può essere che la Wagner, non ci sono altri bianchi con armi automatiche in quella zona’. I due avvistamenti sono i primi coinvolgimenti registrati della Wagner dall’inizio dei combattimenti”.

In realtà non si può però escludere che tale presenza a Porto Sudan, qualora trovi conferme da fonti neutrali rispetto alla sfida in atto tra Russia e Occidente, sia legata più all’evacuazione via mare di cittadini russi e di altre nazionalità che alla futura realizzazione di una base navale.

Il 2 maggio l’ambasciata russa a Karthoum e il ministero della Difesa di Mosca hanno reso noto di aver aiutato l’evacuazione di oltre 70 cittadini stranieri, tra cui anche più di 10 ucraini. Lo ha affermato l’ambasciatore russo a Khartoum Andrei Chernovol parlando a Ria Novosti. “Le cifre definitive per i cittadini stranieri evacuati sono in fase di definizione”, ha aggiunto Chernovol. In precedenza Mosca aveva annunciato di aver dato il via all’evacuazione di oltre 200 persone dal Sudan.

Un numero analogo di stranieri sono stati evacuati via mare nelle ultime ore in Arabia Saudita. I media ufficiali sauditi hanno riferito dell’arrivo a Gedda di 41 concittadini e 171 persone di altri Paesi, inclusi britannici e americani. Secondo la Saudi Gazette dall’inizio della crisi in Sudan sono più di 5.400 le persone evacuate da Poirt Sudan a Gedda.

L’oro della Nubia

Rammenta inoltre i-News che lo stivale della Wagner in Sudan è piantato principalmente, oltre che per preparare il terreno a una base navale russa sulla costa del Mar Rosso, per garantire i proventi delle ingenti risorse aurifere, la cui disponibilità è intrecciata, almeno in una certa misura, con la capacità di sostenere economicamente lo sforzo bellico in Ucraina,

“Si presume che non avessero previsto che la guerra in Ucraina sarebbe durata così a lungo, quindi hanno bisogno del pieno accesso all’estrazione dell’oro in Sudan come fonte di finanziamento del loro continuo coinvolgimento nella guerra in Ucraina”. Ciò sarebbe però solo la declinazione attuale di una tendenza già in atto da anni.

E’ addirittura dal 2017, da quando governava ancora il dittatore Omar Al Bashir, che i russi guardano all’oro sudanese. Da allora, dopo che lo stesso Al Bashir ebbe incontrato a Mosca il presidente Vladimir Putin, vennero date concessioni minerarie alla compagnia M-Invest di San Pietroburgo, di proprietà di Prigozhin (nella foto qui sotto).

Poichè, dopo la caduta di Al Bashir, una grandissima parte delle miniere d’oro è passata sotto il controllo della società Al Gunade, di proprietà di Dagalo e anche di suo fratello Abdul Rahim Dagalo, nonché di due figli di quest’ultimo, i russi hanno sempre più stretto rapporti con “Hemetti”. Come sostiene Washington, la M-Invest agirebbe in Sudan tramite una sua società locale, la Meroe Gold. Ironia dei nomi, la società è stata battezzata col nome dall’antica città di Meroe, nel settentrione del Sudan, sede attorno al 600 avanti Cristo di una civiltà notevolmente influenzata dall’Egitto dei faraoni, con tanto di piramidi, e ricca proprio grazie alle vene aurifere della zona, già note agli antichi.

Del resto, ai tempi degli egizi quella regione veniva chiamata non a caso Nubia, da “nub”, cioè “oro” nella lingua dei faraoni, come a dire che le terre a Sud della prima cateratta del Nilo erano per antonomasia “il Paese dell’Oro”.

La cordata M-Invest/Meroe Gold, fra l’altro, beneficia di accordi speciali per il trasporto tramite il cosiddetto 223° Distaccamento Aereo, o 223° Lyotnij Otrjad, una sorta di compagnia aerea statale russa finanziata direttamente dal bilancio federale e composta da una flotta di 33 grossi aerei da trasporto, fra cui spiccano 4 quadrigetti Ilyushin Il-76MD.

Già nel 2020 l’allora segretario al Tesoro USA, Steve Mnuchin dichiarava: “Evgenj Prigozhin e la sua rete stanno sfruttando le risorse naturali del Sudan per guadagno personale e per diffondere un’influenza maligna in tutto il mondo”.

Poi, fra giugno e luglio 2022, a guerra russo-ucraina già iniziata, molti media americani, su tutti il New York Times e la CNN, pubblicarono inchieste che ricostruivano il modo in cui i russi, contrabbandando fuori dal Sudan l’oro estratto dalla Wagner tramite le sue società, eludevano le sanzioni e in più aumentavano notevolmente l’entità delle loro riserve di lingotti. Secondo CNN e Dossier Center, Prigozhin avrebbe affidato l’organizzazione sul terreno della Meroe Gold a un suo luogotenente, Alexander Kuznetsov.

La Meroe Gold per sfuggire alle sanzioni ha a sua volta sfruttato come paravento la società sudanese Al Solag. Scatole cinesi a parte, l’attività mineraria della Wagner si sviluppa nella parte settentrionale del paese, nella regione della città di Atbara, più di 300 chilometri a Nord di Khartum, dove il Nilo ha originato grandi depositi auriferi.

Qui, ad Al Ibaidiya, ci sono le miniere e, a circa 16 chilometri di distanza, gli impianti di trattamento del minerale, ufficialmente di proprietà della Al Solag, in realtà della Meroe Gold. Reporter del Times e della CNN che si sono avvicinati ai cancelli dell’impianto aurifero hanno riferito, confermandolo con foto, che sui capannoni, perlomeno in quel momento, sventolava su un pennone una vecchia bandiera dell’Unione Sovietica. Raccogliendo voci fra i dipendenti, hanno poi riportato che l’impianto avrebbe come personale fisso “30 russi e 70 sudanesi”, coi primi evidentemente nei ruoli dirigenziali.

Da lì, l’oro prende diverse vie. Parte verrebbe caricata sugli Ilyushin della Wagner che decollano dalla pista di Khartum, ma anche da quella di Porto Sudan, diretti, come prima tappa, a Latakia (Siria), sulla pista di Hmeimm (nella foto sotto) dal 2015 base russa. Parte verrebbe esportata via terra, su camion che passano la frontiera con la Repubblica Centraficana, altro “feudo” di Prigozhin.

Non è chiaro quanto oro estraggano i russi in Sudan, ma consideriamo che proprio pochi giorni prima dello scoppio delle ostilità fra i due generali, il 5 aprile 2023, il direttore della compagnia statale mineraria sudanese, Mubarak Abdel Rahman Ardol, ha dichiarato che “nel 2022 sono state prodotte 41,8 tonnellate d’oro”.

Negli ultimi anni del regime di Al Bashir, la produzione sudanese si aggirava su oltre 70 tonnellate e in effetti si stima che l’oro che manca all’appello dei conteggi ufficiali, appunto perché estratto ed esportato sotto traccia, si attesti almeno sulle 30 tonnellate annue. Che la pubblicazione delle cifre ufficiali che evidenziano un enorme ammanco d’oro abbia preceduto di una decina di giorni lo scoppio del conflitto potrebbe non essere casuale, tenuto conto che ad approfondire il solco tra Bhuran e Dagalo può aver contribuito non solo la disputa sull’assorbimento delle RSF nelle forze regolari, ma anche una questione di eventuali mutazioni nelle “fette della torta” da spartire nel lucroso affare dell’oro.

Nell’affare aurifero è bene ricordare che hanno un notevole ruolo anche gli Emirati Arabi Uniti, poiché “Hemetti”, stando a un’inchiesta di Africa Report, gestiva già dal 2021 un traffico d’oro con Dubai da circa 16 miliardi di dollari l’anno. Anzi, la città emiratina sarebbe il centro nevralgico del riciclaggio dell’oro sudanese sul mercato globale. Inoltre, l’8 febbraio 2022 “Hemetti” era stato ricevuto con tutti gli onori dal principe di Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed, per parlare di “accrescimento dei rapporti fra EAU e Sudan”.

Allarme biologico

Nel proseguire dei combattimenti, il 26 aprile l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una sorta di “allarme biologico”, dopo che il Laboratorio Nazionale di Sanità Pubblica, situato nel centro di Khartum a Ovest dell’aeroporto internazionale e a Sud del quartier generale dell’esercito, è stato occupato da gruppi armati ancora non identificati.

Non si sa se siano stati militi RSF o soldati di fanteria regolare, sta di fatto che il personale del laboratorio è stato scacciato e che nell’edificio sono conservati numerosi campioni di germi patogeni. Stando al rappresentante dell’OMS in Sudan, Nima Saeed Abid: “Il laboratorio è occupato da una delle parti in lotta. Hanno cacciato tutti i tecnici. La situazione è estremamente pericolosa a causa della presenza dii campioni di morbillo, colera e poliomielite”.

L’OMS è preoccupato poiché le continue interruzioni di energia elettrica possono compromettere i sistemi di sicurezza del centro scientifico e anche compromettere la conservazione dei campioni. Tuttavia, da un lato è estremamente improbabile che uno dei due eserciti pensi, ammesso che ne abbia le capacità, di utilizzare aggressivi biologici a scopo militare o anche di terrorismo nei confronti dell’avversario.

Dall’altro, come ha commentato per la BBC la professoressa Filipa Lentzos, docente in Scienza e Sicurezza Internazionale al King’s College di Londra: “Si può creare una situazione di rischio, ma si tratta di un normale laboratorio sanitario, non di una struttura di contenimento ad alto livello. Gli agenti biochimici presenti in laboratorio sono tutte malattie che sono endemiche nella zona, quindi non potrebbero essere classificate come ad alto rischio”.

Sempre il 26 aprile, le RSF conquistavano, testimoniandolo con dei video, la raffineria di petrolio di Garri, a 70 km a Nord di Khartum. Lo stesso giorno è stato annunciato che l’ex-dittatore Omar Al Bashir, detenuto fino all’inizio della guerra nella prigione di Kober, era stato trasferito per impedire che potesse essere catturato dalle milizie RSF ed utilizzato politicamente. E’ stato Shieck al-Nazir, avvocato di Al Bashir, a spiegare: “Il deposto presidente sudanese Omar Al-Bashir si trova al sicuro in mano all’Esercito in un luogo che non può essere divulgato per timore che possa essere attaccato dalle Forze di Supporto Rapido”. Secondo al Nazir: “Il carcere di Kober non è più sicuro alla luce dei continui scontri nella capitale e nei suoi sobborghi”.

Già da Kober era stato portato in un ospedale militare ai primi scontri, scampando a un primo attacco delle milizie contro il carcere, il che aveva consentito però ai miliziani di liberare altri esponenti del passato regime fra cui l’ex-ministro Ali Haroun.

Riesplode il Darfur

Fra il 26 e il 27 aprile all’ombra dello scontro intestino alle forze armate, iniziavano violenze e uccisioni interetniche fra arabi e neri in Darfur, dopo episodi in cui parti della popolazione si sono armate abusivamente per autodifesa, paventando il ritorno a una drammatica guerra etnica. Ed è questo un potenziale passaggio, dalla lotta per il potere politico al ricadere nell’odio etnico, che muterebbe in peggio la situazione sudanese, condizionando pesantemente tutti i paesi vicini con ondate ancora maggiori di profughi, quando non con una spirale di azioni, reazioni e vendette.

Dopo che una stazione di polizia di Geneina, capitale del Darfur dell’Ovest è stata assalita e saccheggiata di armi e munizioni da una folla inferocita, sono scoppiati nella zona vari scontri, specialmente fra arabi e neri del ceppo tribale Masalit. Vari testimoni hanno parlato di assalti e saccheggi diffusi perpetrati da “miliziani che indossavano uniformi delle RSF”, il che non fa che riproporre l’incubo dei Janjawid, di cui i miliziani di Dagalo non sono che gli epigoni.

Attorno a Geneina veniva segnalata una forte presenza delle RSF, che appoggerebbero le violenze sui neri. E il 28 aprile l’ONU lamentava, come riportato da Al Jazeera: “A Geneina i combattenti hanno tirato fuori mitragliatrici, mitragliatrici pesanti e sistemi antiaerei, nonché razzi sparati contro le case. Sono state distribuite armi ai civili. Le violenze sono aumentate dopo la partenza degli stranieri, stando al sindacato dei medici, che parla di una strage che ha provocato decine di morti e feriti.

Gli ospedali sono al collasso, mancano medicine e medici, alcuni sono partiti perché facevano parte delle ong presenti sul territorio”. Secondo Al Jazeera i morti nel solo Darfur sono stati 74 soltanto fra 26 e 28 aprile. Il Darfur confina col Ciad e si teme che l’esplosione di violenza porti alla temuta ondata di profughi che investirebbe il vicino paese portandolo al collasso.

Secondo il Sudan Tribune, i protagonisti degli scontri sarebbero non i due eserciti contrapposti, bensì i civili Masalit e arabi, che avrebbe già causato finora la morte di 90 persone e la fuga di migliaia di persone in Ciad.

Un testimone locale, Mohamed Hasaballah, citato dal giornale, ha affermato: “Tribù arabe armate hanno attaccato la città, sparando in modo indiscriminato e dando alle fiamme i campi per gli sfollati. Quello che sta accadendo a Geneina è un genocidio e una pulizia etnica in assenza dell’esercito, della polizia e delle agenzie internazionali”.

La sede locale del ministero della Salute è stata distrutta, saccheggiata e incendiata e perfino un ospedale è stato attaccato e vi sono stati uccisi alcuni medici e infermieri. Il quadro è inquietante e il pericolo maggiore è che la carenza di autorità legale dovuta alla guerra fra Al Bhuran e Dagalo trasformi il Darfur, come altre parti del paese, per esempio il Kordofan, pure riottoso all’autorità centrale, in “terre di nessuno” dove esplodano vendette dovute ai vecchi rancori sedimentati.

Perciò è quantomai necessario che i due generali si decidano infine a trattare, direttamente o tramite delegazioni diplomatiche. Al 30 aprile, tuttavia, gli scontri seguitavano ad alta intensità. Reparti dell’esercito erano segnalati in avanzata “da ogni direzione verso la capitale Khartum”, che nel frattempo veniva bombardata nelle sue aree occupate dall’RSF.

Il quadro fra 30 aprile e 1° maggio sembra prospettare uno stallo militare con le forze di “Hemetti” Dagalo che non avrebbero perso il loro slancio mantenendo posizioni chiave nel centro della città e impegnando le guarnigioni urbane dell’esercito, ma nel contempo bloccando le periferie, almeno parzialmente per cercare di impedire l’afflusso di rinforzi dell’esercito regolare.

L’operazione di evacuazione italiana

Lo scoppio del conflitto ha posto in primo piano il problema della presenza di migliaia di cittadini stranieri nel paese africano e della loro evacuazione. I soli cittadini degli Stati Uniti sarebbero ben 16.000, dei quali però la maggior parte è costituita da statunitensi di origine sudanese muniti di doppio passaporto. I cittadini della Gran Bretagna sarebbero circa 4.000, mentre quelli di paesi membri dell’Unione Europea sono stati stimati in circa 1.500, fra i quali 200 italiani.

L’esercito sudanese ha dato il via libera all’evacuazione di stranieri il 21 aprile, comunicando che “verranno sgomberati cittadini e personale diplomatico di USA, Francia, Gran Bretagna, Cina e altri paesi nell’arco delle prossime ore”. Chiaramente, il proseguire dei combattimenti, in particolare attorno all’aeroporto internazionale di Khartum, ha fatto poi dilatare i tempi delle partenze, nonché dell’organizzazione di ponti aerei da parte di forze armate straniere, lungo un arco di vari giorni ed è interessante notare come per queste operazioni le potenze straniere si siano appoggiate preferibilmente sulle loro basi di Gibuti, territorio nevralgico relativamente vicino al Sudan, il cui controllo si conferma una volta di più irrinunciabile per qualsiasi eventuale impegno militare o umanitario nell’area tra Africa e Arabia.

Come già ricordato in altri nostri articoli, a Gibuti si concentrano, in un’area limitata, basi aeronavali di svariati paesi spesso in concorrenza fra loro, segnatamente Francia (ex potenza coloniale a Gibuti), USA, Italia, Cina, Giappone e Arabia Saudita.

Il governo di Roma ha iniziato subito a interessarsi dell’eventuale rimpatrio degli italiani e, stando a un comunicato ufficiale diffuso dal Ministero degli Esteri di Roma: “Sin dalle prime notizie degli scontri, il 15 aprile, la Farnesina aveva attivato uno stretto coordinamento con la Presidenza del Consiglio, il Ministero della Difesa e le Agenzie di sicurezza per monitorare le situazione e valutare le opzioni a tutela dei cittadini italiani, che sono stati contattati individualmente dall’Unità di Crisi per verificare le loro condizioni”.

L’organizzazione del ponte aereo per evacuare gli italiani è avvenuta sotto la direzione del Comando Operativo di Vertice Interforze che dipende dallo Stato Maggiore Difesa, Le operazioni fattivamente sono state poi comandate dal generale incursore Giuseppe Faraglia (nella foto a lato )alla testa del Joint Force Headquarter (ITA -JFHQ).

Il 22 aprile il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani si è recato alla base aerea di San Giusto, presso Pisa, storica sede della 46a Aerobrigata dell’Aeronautica Militare, per seguire da vicino la concretizzazione del piano. In quell’occasione Tajani aveva dichiarato: “Sto andando alla 46a Brigata Aerea di Pisa a ringraziarli per il lavoro che svolgono e la dedizione che mettono in tante missioni internazionali e umanitarie. I velivoli che già sono presenti a Gibuti possono essere utili nelle prossime ore per mettere al sicuro gli italiani che attualmente si trovano in Sudan”.

Già allora il ministro aveva anticipato che gli italiani sarebbero stati evacuati indicativamente da Khartum verso Gibuti, per poi compiere un ultimo volo verso l’Italia. Intanto, nella medesima giornata del 22, erano già stati messi al sicuro 19 italiani che erano in crociera nel Mar Rosso, presso Porto Sudan. Per Tajani: “Li abbiamo assistiti fin dall’inizio degli scontri, ora sono sbarcati ad Hurghada. Grazie al lavoro delle nostre Ambasciate a Khartoum e al Cairo e dell’Unità di Crisi della Farnesina”.

L’operazione di salvataggio italiana s’è svolta domenica 23 aprile, quando, fin dall’alba, i nostri concittadini sono stati avvisati capillarmente dall’Unità di Crisi della Farnesina e invitati a raccogliersi dinanzi alla residenza dell’Ambasciatore d’Italia, Michele Tommasi, a Khartum.

Oltre un centinaio di connazionali hanno risposto all’appello. Presso la residenza dell’ambasciatore è stato organizzato un convoglio di autoveicoli che si è diretto alla volta dell’aeroporto militare di Wadi Seyydna, situato a 22 chilometri a Nord di Khartum, ovviando al fatto che il grande scalo della capitale fosse bersagliato dai contendenti.

Sorgendo a solo 1,5 chilometri a ovest del Nilo, la base di Wadi Seyydna, è tutt’altro che uno scalo secondario, vantando una pista in asfalto lunga quasi 3 chilometri. Mentre il convoglio viaggiava verso l’aeroporto, attorno alle 13.55 iniziavano a decollare dalla base italiana “Amedeo Guillet” di Gibuti due quadriturbina da trasporto Lockheed C-130J Hercules (nella foto sotto) con un Airbus A-400M Atlas spagnolo.

A bordo dei nostri aerei, come dichiarato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, c’era “personale delle forze speciali dell’Esercito italiano e dei Carabinieri, la sicurezza degli aeroporti è assicurata dai fucilieri dell’aria dell’Aeronautica Militare”.

Nell’arco di alcune ore, i velivoli hanno prelevato dalla pista sudanese 105 italiani e 31 stranieri fra portoghesi, australiani, greci, britannici e svedesi. E’ poi seguito un ulteriore gruppo di 41 italiani. Ultimi a lasciare Wadi Seyydna, l’ambasciatore e i nostri militari di copertura. Gli italiani sono poi rientrati da Gibuti a Roma-Ciampino a bordo di Boeing 767 dell’Aeronautica Militare.

Conclusa felicemente l’esfiltrazione, il generale Giuseppe Faraglia organizzatore tattico, ha testimoniato ai microfoni della RAI: “Noi, nel nostro costume italiano, non siamo andati da prepotenti senza tener conto del fatto che comunque il Sudan è un paese sovrano. Quindi procedure di tipo ‘clearence’ sono state rispettate, questo ha sicuramente ritardato un po’ l’operazione rispetto a quelli che avrebbero potuto essere i tempi di una normale operazione dal punto di vista tipicamente militare e quindi ci siamo dovuti adattare alle diverse difficoltà incontrate, anche ambientali”. Faraglia ha poi concluso: “Non sapevamo esattamente come ci avrebbero accolti le varie parti in lotta, nè quale tipo di base andavamo a sfruttare fino in fondo. Quindi siamo andati al buio, forti delle nostre capacità”.

Importante è stato il lavoro diplomatico del Ministero degli Esteri italiano, che ha assicurato l’incolumità dei nostri connazionali in fuga. Il ministro Tajani ha precisato il 26 aprile che “i colloqui che ho avuto con i due leader hanno permesso di tenere fuori da qualsiasi attacco i convogli italiani”. Facendo il punto della situazione ha chiosato: “Siamo riusciti a far rientrare in Italia tutti i nostri concittadini che lo chiedevano, rimane ancora qualche missionario e qualche volontario delle ong, ma su loro richiesta sono rimasti in Sudan”.

In effetti è stato importante dialogare con tutte le parti del conflitto, comprese le RSF di Dagalo, le quali infatti hanno postato su Twitter una sorta di loro “cappello” sull’evacuazione della seconda tranche di italiani, anche per cercare di acquisire credito diplomatico all’estero:

“Le Forze di Supporto Rapido hanno evacuato con successo 41 cittadini italiani e personale dell’ambasciata da Khartoum questa sera. La missione è stata eseguita con la massima professionalità ed efficienza, garantendo sicurezza e protezione. La rapida azione di RSF è una testimonianza del nostro impegno a proteggere i cittadini in tempi di crisi”.

Tajani ha detto che l’ambasciata italiana a Khartum resta per il momento chiusa, ma l’ambasciatore Tommasi rimane a disposizione presso la sede dell’ambasciata d’Italia in Etiopia, ad Addis Abeba, da dove è pronto a rientrare in Sudan appena le condizioni lo consentano.

Corsa contro il tempo

Come l’Italia, anche molti altri paesi, in tempi e modalità variabili, hanno proceduto al salvataggio dei rispettivi compatrioti. Gli Stati Uniti si sono mossi inizialmente con cautela, per poi concretizzare a colpo sicuro, anche in tal caso sfruttando la centralità di Gibuti come punto di appoggio. Il 21 aprile il portavoce della Casa Bianca John Kirby dichiarava: “Ci stiamo preparando ad evacuare l’ambasciata in Sudan se necessario, ma non siamo ancora arrivati a quel punto”.

Passavano suppergiù 24 ore e già il 22 aprile il presidente statunitense Joe Biden dava l’ordine di agire per trarre il salvo il personale diplomatico dell’ambasciata USA di Khartum. L’US Africa Command, o Africom, il comando delle forze armate statunitensi competente per l’Africa, ma con quartier generale a Stoccarda, in Germania, sotto la direzione del generale Douglas Sims dell’US Army, direttore delle operazioni del Joint Staff, lo Stato Maggiore supremo interforze, ha organizzato insieme al Dipartimento di Stato un ponte aereo a tappe con tre elicotteri da trasporto pesante Boeing MH-47 Chinook (nella foto sotto), che recavano bordo circa 100 elementi dei Marines e delle forze speciali Navy Seals e Army Special Forces come copertura. I velivoli ad ala rotante sono decollati dalla base americana Camp Lemonnier di Gibuti e si sono portati in Etiopia, previo accordo col governo di Addis Abeba.

Nel campo-trampolino etiope gli MH-47 si sono riforniti di carburante e hanno in seguito compiuto la tratta finale del volo, della durata di 3 ore, fino a Khartum. Lì, sotto la protezione dei militari USA, si sono rapidamente imbarcati sugli elicotteri poco meno di 100 persone, per la maggior parte, circa 70, funzionari diplomatici dell’ambasciata, compresi la piccola guarnigione delle sentinelle del Marine Corps Embassy Security Group, quella sorta di brigata scelta dell’US Marine Corps che si occupa della vigilanza armata nelle sedi diplomatiche americane in tutto il mondo. Fra gli evacuati c’erano anche alcuni diplomatici di altri paesi.

Il generale Sims, nel riferire del successo dell’operazione, ha specificato: “L’evacuazione è stata condotta in un solo movimento via ala rotante.

E’ stata un’azione rapida e liscia, con i membri del nostro servizio che hanno trascorso meno di un’ora a terra a Khartum. Mentre parliamo, sono tutti salvi e al sicuro”. L’ambasciata americana in Sudan è stata così in sostanza chiusa e vi rimangono solo addetti del personale locale per cercare di custodire, per quanto possibile, l’edificio.

Il sottosegretario alla Difesa USA per le operazioni di guerra a bassa intensità, Christopher Maier, ha accennato al grosso dei cittadini USA ancora presenti nel paese, prospettando per loro la fuga via terra: “Nei prossimi giorni continueremo a lavorare col Dipartimento di Stato per aiutare i cittadini americani che vogliano lasciare il Sudan.

Una di queste vie è potenzialmente il rendere più agibili le direttrici via terra che escono dal paese. Quindi, il Dipartimento della Difesa sta al momento considerando azioni che possano includere l’uso di capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione per essere in grado di osservare le strade e rilevare le minacce”.

L’idea di fornire in tempo reale, tutto il supporto informativo di cui sono capaci gli Stati Uniti, grazie a satelliti, aerei da ricognizione e droni, per consentire alle migliaia di americani, o americano-sudanesi, di andarsene dal paese via terra con propri veicoli sembra a prima vista indice di un approccio “morbido”, ma, pur sul vago, è intuibile che le forze speciali del Pentagono siano comunque pronte a intervenire sul terreno in eventuali situazioni critiche, anche in assistenza al personale dell’ONU.

Il 24 aprile nuovi dettagli sono stati aggiunti dal portavoce della Difesa USA, generale dell’Air Force Pat Ryder: “I nostri sforzi includono fornire intelligence per osservare le potenziali vie terrestri di uscita dal Sudan, nonché posizionare assetti navali al largo della costa del Sudan, qualora dovessero essere necessari”.

Nel comunicato del Dipartimento della Difesa che conteneva le note di Ryder, è anche confermato che “droni hanno supportato con intelligence in tempo reale gli sforzi d’evacuazione guidati dalle Nazioni Unite partiti da Khartum in direzione di Porto Sudan”. Quanto allo schieramento di navi nel Mar Rosso, il Pentagono ha diramato che un cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke, il Truxtun da 9200 tonnellate, si trova già nelle acque antistanti Porto Sudan, e che verrà presto raggiunto dalla nave-base appoggio Puller, unità logistica da ben 80.000 tonnellate con ampio ponte di volo e notevoli capacità di carico.

Gli americani, del resto, hanno già registrato la morte di due loro cittadini il 23 e 26 aprile. Un primo convoglio via terra di autobus con a bordo 300 americani è partito la sera di venerdì 28 da Khartum per raggiungere la costa del Mar Rosso, a 850 km di distanza e stando al New York Times “è protetto da droni armati che pattugliano l’area”.

Frattanto, dalla Gran Bretagna il Foreign Office ha annunciato la mattina del 26 aprile che erano stati tratti in salvo almeno 200 suoi cittadini con “tre voli militari della RAF” che hanno fatto scalo a Cipro, ma si tratta solo di una piccola parte dei britannici colà presenti. Stando alla ministra degli Interni Suella Braverman “è in corso una vasta operazione in cui sono impegnati oltre mille militari dell’aviazione e dell’esercito”. Più tardi, entro la sera del 26, un altro centinaio di inglesi risultavano esfiltrati, portando il totale provvisorio a 301. Come per gli altri stranieri, la maggior difficoltà è arrivare fino a Khartoum dal resto del paese.

Perciò Londra ha annunciato che continueranno i voli: “Abbiamo intenzione di continuare i voli di evacuazione. E’ una situazione in rapido movimento ed è qualcosa che va tenuto sotto stretto monitoraggio, tenendo presente che c’è un cessate il fuoco dal tempo limitato”. Infine, la sera del 29 aprile, il Foreign Office ha dichiarato che, “con l’ultimo volo da Wadi Saedna, sono stati salvati 1888 persone in un totale di 21 voli a partire da martedì 25 aprile”.

La Nigeria, che ha in Sudan 5.000 cittadini, ha iniziato nel pomeriggio del 26 l’evacuazione di una prima tranche di 3500 persone, che si svolgerà però non per via aerea, ma via terra, tramite 40 autobus noleggiati allo scopo dal governo nigeriano. I primi a lasciare il paese sono soprattutto studenti, che a bordo degli autobus sono stati trasportati fino alla frontiera con l’Egitto e alla città di Assuan, sul Nilo. Quanto alla Cina, il 27 aprile il governo di Pechino ha annunciato il dispiegamento di un numero non specificato di navi, presumibilmente provenienti dalla base cinese di Gibuti, al largo del Sudan per supportare l’evacuazione degli almeno 1.500 cinesi ancora presenti nel paese.

Sabato 29 la Cina ha annunciato che la nave rifornimento Weishanhu della Marina Popolare Cinese ha evacuato da Porto Sudan a Gedda, sulla costa saudita, “un totale di 493 civili, di cui 272 cinesi, 215 pachistani e 6 brasiliani”. Nella notte fra 26 e 27 aprile hanno lasciato il paese anche i funzionari stranieri delle Nazioni Unite e del World Food Program, poi, la mattina del 27, l’OIM, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni delle Nazioni Unite ha quantificato in “3500 persone di 35 nazionalità” gli stranieri rifugiatisi fino a quel momento in Etiopia dopo aver raggiunto via terra da Khartum il valico di frontiera con la città etiope di Metema.

Per l’OIM, sarebbero turchi ben il 40% di questi profughi ed etiopi il 14%, a scalare tutte le altre nazionalità. Altri turchi sono stati evacuati da aerei C-130 dell’Aeronautica di Ankara, specie dal campo di Wadi Seidna, ma il 28 aprile uno dei velivoli turchi è stato colpito, senza danni gravi, dal fuoco di armi leggere, riuscendo comunque a svolgere la sua missione. Nel pomeriggio del 27, il Ministero degli Esteri egiziano ha diramato un’allerta sull’avvicinamento alla frontiera di 16.000 profughi, di cui 14.000 sudanesi.

La situazione umanitaria si fa sempre più disperata e il 30 aprile è atterrato a Porto Sudan, proveniente da Amman, in Giordania, il primo aereo della Croce Rossa Internazionale con a bordo 8 tonnellate di attrezzature mediche, oltre a personale sanitario. La sera del 30 aprile, inoltre, il segretario dell’ONU Guterres ha deciso di “inviare immediatamente in Sudan il coordinatore per le emergenze e gli aiuti umanitari, Martin Griffiths, in risposta alla situazione senza precedenti” creatasi col procedere degli scontri. Il portavoce ONU Stephane Dujarric ha aggiunto: “La portata e la velocità degli eventi in Sudan sono senza precedenti, siamo estremamente preoccupati e invitiamo tutte le parti a proteggere i civili e a permettere loro di fuggire dai combattimenti”.

Mentre viene chiuso questo articolo giunge notizia che i due leader sudanesi rivali hanno concordato una tregua dal 4 maggio all’11 maggio. Lo ha annunciato il ministero degli Affari esteri del Sud Sudan. “Sue Eccellenza il generale Abdel Fatah Al Burhan, presidente del Sovrano Consiglio e comandante in capo delle Forze Armate Sudanesi (Saf) e il generale Mohamed Hamdan Dagalo, leader delle Forze di Supporto Rapido (RSF), hanno concordato in linea di principio per una tregua di sette giorni, dal 4 all’11 maggio”, ha reso noto il ministero sui social media.

Foto: Sudan Tribune, RSF, Forze Armate Sudanesi, Difesa.it,. Telergram, Ministero Difesa Russo, PMC Wagner, RIA-FAN, CSS, Internazionale, UK MoD e US DoD

FONTE: https://www.analisidifesa.it/2023/05/la-guerra-delloro-in-sudan/

Commenti recenti