Lo tsunami dei dazi: Trump scardina la globalizzazione e apre il fronte contro la Cina

da INTELLIGENCE FOR THE PEOPLE (Roberto Iannuzzi)

Per preservare ad ogni costo l’egemonia USA, il presidente americano rovescia il tavolo ma mette in gioco le sorti dell’impero.

Lo scorso 2 aprile, il presidente americano Donald Trump dichiarava un’“emergenza nazionale” annunciando una pioggia di dazi su ogni genere di prodotto importato. Le misure hanno colpito paesi alleati ed avversari (imposte del 20% sulle importazioni dall’UE, del 24% su quelle dal Giappone, del 46% su quelle dal Vietnam).

I mercati finanziari mondiali sono crollati, mentre si è diffuso il panico fra imprese e investitori. Quando lo tsunami ha colpito anche i titoli di stato americani (bene rifugio per eccellenza) minacciando la stabilità dell’architettura finanziaria USA, Trump ha fatto una parziale marcia indietro.

Ma la sospensione di 90 giorni sui cosiddetti dazi “reciproci” appena imposti non deve trarre in inganno. I dazi di base del 10% affibbiati indistintamente a tutti i paesi rimangono in vigore (assieme a quelli del 25% su alluminio e acciaio), ma soprattutto restano i dazi del 145% imposti alla Cina (a cui Pechino ha risposto alzando i dazi nei confronti degli USA fino al 125%).

Queste misure annunciano una guerra commerciale senza precedenti fra i due giganti mondiali (con un PIL complessivo pari a 46 trilioni di dollari) la cui integrazione economica aveva costituito la spina dorsale della globalizzazione fino ad oggi.

In ballo ci sono 700 miliardi di scambi commerciali annuali, e il disaccoppiamento fra due superpotenze profondamente interdipendenti dal punto di vista economico.

Da Reagan a Trump

Trump ha annunciato il nuovo regime di dazi nel Giardino delle Rose della Casa Bianca, con un discorso improntato a un vittimismo infarcito di recriminazioni nei confronti del resto del mondo:

“Per decenni il nostro paese è stato saccheggiato, depredato, violentato e rapinato da nazioni vicine e lontane, da amici e nemici”, ha detto il presidente mentre alle sue spalle giganteggiavano enormi bandiere USA.

“Leader stranieri ci hanno rubato i posti di lavoro, truffatori stranieri hanno saccheggiato le nostre fabbriche, sciacalli stranieri hanno fatto a pezzi il nostro meraviglioso sogno americano”.

Egli ha poi descritto il 2 aprile come una svolta storica: “Questo è uno dei giorni più importanti, secondo me, nella storia americana. È la nostra dichiarazione di indipendenza economica”.

“Per anni, i laboriosi cittadini americani sono stati costretti a restare in disparte mentre altre nazioni diventavano ricche e potenti, in gran parte a nostre spese, ma ora è il nostro turno di prosperare.”

“Posti di lavoro e fabbriche torneranno ruggenti nel nostro paese, e lo vedete già accadere. Potenzieremo la nostra base industriale nazionale. Penetreremo i mercati esteri e abbatteremo le barriere commerciali, e alla fine una maggiore produzione in patria significherà una concorrenza più serrata e prezzi più bassi per i consumatori”.

Con il suo discorso, il presidente statunitense ha sconfessato decenni di accordi di libero scambio, in realtà scritti appositamente per favorire le grandi multinazionali a guida USA. Tali accordi hanno introdotto regole che hanno favorito la delocalizzazione della produzione e anteposto i diritti dei grandi investitori a quelli dei lavoratori.

In America queste regole hanno prodotto salari stagnanti per la classe lavoratrice, favorito la deindustrializzazione e accresciuto le disuguaglianze, a tutto vantaggio di Wall Street e delle grandi corporation della Big Tech, di Big Pharma, dell’agribusiness.

A partire dagli anni ’80 del secolo scorso, Washington ha disegnato un sistema globalizzato con al centro gli Stati Uniti, promuovendo una divisione internazionale del lavoro nella quale le grandi compagnie americane erano al vertice delle catene globali del valore, dominavano la finanza e le tecnologie avanzate.

Paesi come la Cina dovevano occuparsi della produzione manifatturiera, dell’assemblaggio, del funzionamento della sezione inferiore delle catene globali del valore.

I grandi accordi che regolavano gli scambi internazionali, dal General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) del 1947 alla Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) ed alla Trans-Pacific Partnership (TPP), negoziati negli anni ’10 del nuovo millennio e poi falliti, erano intesi ad assicurare la preminenza globale americana nel commercio mondiale.

Il ruolo dominante del dollaro, in qualità di valuta di riserva internazionale, ha contribuito a far sì che gli Stati Uniti fossero il mercato di esportazione di ultima istanza. Tutti gli altri paesi inviavano i loro prodotti verso tale mercato allo scopo di ottenere i dollari di cui avevano bisogno per acquistare petrolio ed altre materie prime, e per costituire le riserve valutarie necessarie a regolare il tasso di cambio delle proprie monete nazionali.

In base a quello che l’ex presidente francese Valéry Giscard d’Estaing definì già negli anni ’60 del secolo scorso un “privilegio esorbitante”, gli Stati Uniti hanno potuto mantenere un costante deficit commerciale, consumando più di quanto producevano, ed acquistando beni semplicemente stampando dollari.

Grazie a questo privilegio, il resto del mondo ha sovvenzionato in maniera cospicua il tenore di vita dei cittadini americani.

In un discorso radiofonico del 1988, l’allora presidente Ronald Reagan affermava enfaticamente: “Dobbiamo guardarci dai demagoghi che sono pronti a dichiarare una guerra commerciale contro i nostri amici…sventolando cinicamente una bandiera USA. L’espansione dell’economia internazionale non è un’invasione straniera; è un trionfo americano”.

Riscrivere le regole

Ma la Cina ed altri paesi del Sud del mondo si sono progressivamente industrializzati ed hanno scalato le catene globali del valore. L’ascesa cinese è stata vista da molti come la più spettacolare della storia moderna.

Dopo aver perso la propria base manifatturiera a causa della delocalizzazione industriale, gli USA hanno incontrato crescenti difficoltà a primeggiare anche nei settori più avanzati delle catene del valore. Dopo decenni di globalizzazione a guida americana, Washington non riesce più a competere nel sistema economico globale che aveva concepito.

La risposta dell’attuale amministrazione USA è stata di rovesciare il tavolo, di scardinare l’attuale sistema per imporre nuove regole del gioco.

Ma il fatto che Trump abbia individuato dei “falsi responsabili”, addossando ad altri paesi la colpa del declino americano, pone le premesse per l’adozione di soluzioni sbagliate per gli stessi Stati Uniti.

Le regole della globalizzazione neoliberista erano truccate a favore delle grandi multinazionali del Nord ricco.

Per decenni, i lobbisti delle grandi compagnie americane hanno avuto un ruolo abnorme nella definizione di regole commerciali che massimizzavano i profitti di queste ultime a scapito di lavoratori e piccole imprese.

Trump non intende correggere questi squilibri, bensì utilizzare i dazi come un randello per costringere altri paesi ad accettare quegli accordi di liberalizzazione (con relativa eliminazione di barriere tariffarie e non tariffarie) che egli rifiuta per l’America.

E lo fa con uno stile autoritario: attraverso un decreto d’emergenza che scavalca il Congresso e concentra il potere nelle mani dell’esecutivo.

Non è tuttavia la prima volta che gli Stati Uniti ricorrono a forme di coercizione economica per mantenere il proprio predominio mondiale.

Nel 1971, Nixon pose unilateralmente fine alla convertibilità del dollaro in oro, svalutandolo per ridare competitività all’economia americana.

Nel 1979, l’allora governatore della Federal Reserve Paul Volcker innalzò i tassi d’interesse fino al 19% per controllare l’inflazione, provocando una recessione epocale e costringendo i paesi in via di sviluppo a spendere di più per ripagare il proprio debito. Furono poste così le basi della crisi del debito del Terzo Mondo.

L’apprezzamento del dollaro, inoltre, raggiunse livelli tali che molte imprese americane trovarono conveniente delocalizzare all’estero la propria produzione. Era l’inizio della globalizzazione neoliberista.

Nel 1985, attraverso il cosiddetto Plaza Accord (dal nome dell’albergo di New York in cui fu stipulato), gli Stati Uniti spinsero i propri partner commerciali a rivalutare le proprie monete nei confronti del dollaro. Ciò distrusse la preminenza industriale giapponese costruita fra gli anni ’60 e ’70.

Ma nessuna di queste misure contribuì a riportare in patria la produzione americana.

Un metodo di calcolo arbitrario

Lo stesso predecessore di Trump, Joe Biden, ha cercato di raggiungere questo obiettivo introducendo una “politica industriale” volta a sovvenzionare le compagnie tecnologiche e l’infrastruttura produttiva.

Ma ciò ha implicato un ulteriore aumento della spesa pubblica che ha portato il deficit fiscale a livelli record.

Trump ha invece pensato di ricorrere ai dazi per costringere le imprese americane a riportare in patria la produzione, e “persuadere” le compagnie straniere a investire negli USA invece di esportarvi dall’estero i propri prodotti.

La Casa Bianca ha perciò applicato due categorie di dazi: dazi di base del 10% alle importazioni provenienti da tutti i paesi (ad eccezione di Canada e Messico) a partire dal 5 aprile; dazi “reciproci”, effettivi dal 9 aprile, che (solo in teoria) dovrebbero corrispondere a quelli applicati da altri paesi alle esportazioni americane.

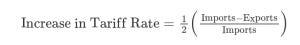

In realtà, nel calcolo di tali dazi “reciproci”, l’amministrazione Trump non ha preso in considerazione le barriere (tariffarie e non tariffarie) imposte dagli altri paesi, ma semplicemente il deficit commerciale che gli USA hanno con essi.

Il dazio calcolato è perciò ottenuto dal rapporto tra il deficit commerciale con un dato paese e le importazioni complessive da esso provenienti, il tutto diviso per due al fine di dare un’impressione di “magnanimità” nella risposta americana.

Laddove gli USA dovessero avere un surplus commerciale, si applica invece il dazio di base del 10%. Sia i dazi reciproci che quelli di base vengono imposti in aggiunta a quelli già esistenti.

Da questo metodo di calcolo si evince che, nella concezione trumpiana, un dato paese dovrebbe avere scambi del tutto bilanciati non solo con l’insieme di tutti i propri partner commerciali, ma con ogni singolo partner. Probabilmente un’aspettativa irrealistica.

Il metodo è discutibile anche perché da esso viene escluso il commercio di servizi, rispetto al quale gli Stati Uniti registrano un surplus con molti paesi. Inoltre, come già detto, esso non ha alcun rapporto con le barriere tariffarie e non tariffarie nei confronti delle esportazioni americane, e ignora le barriere tariffarie e non tariffarie che gli USA già applicano alle importazioni provenienti da altri paesi.

Pagare i costi dell’impero

Malgrado l’arbitrarietà del metodo di imposizione dei dazi, Trump non sta perseguendo una politica priva di strategia, come alcuni hanno insinuato. Per convincersene, basta esaminare le teorie proposte dal segretario al Tesoro Scott Bessent e dal presidente del Council of Economic Advisers, Stephen Miran.

Entrambi hanno teorizzato il ricorso ai dazi (e ad altri sistemi coercitivi) per forzare una ridefinizione del sistema economico internazionale che risulti (ancora) più favorevole agli Stati Uniti.

Miran, in particolare, ha prefigurato la possibilità di spingere molti paesi a stipulare un “Accordo di Mar-a-Lago” (dal nome della residenza di Trump in Florida), sulla falsariga del Plaza Accord del 1985.

Secondo la teoria di Miran, chiaramente espressa in un discorso da lui pronunciato il 7 aprile, gli Stati Uniti forniscono ai propri alleati ed al resto del mondo due benefici: un ombrello di sicurezza garantito dalla potenza militare americana, e il dollaro e i buoni del Tesoro USA che assicurano il funzionamento del sistema finanziario internazionale.

Sebbene, come abbiamo visto, il ruolo di valuta di riserva mondiale ricoperto dal dollaro assicuri agli USA una serie di vantaggi, secondo Miran si tratta di un “fardello” per Washington, al pari dell’ombrello militare che gli Stati Uniti forniscono ai propri alleati.

In piena armonia con la visione trumpiana, Miran ritiene dunque che gli altri paesi debbano condividere con Washington i costi di questo fardello, facendo la loro parte.

Ciò può avvenire con diverse modalità: gli altri paesi possono accettare i dazi sulle loro esportazioni senza introdurre dazi di ritorsione; aprire i loro mercati ai prodotti statunitensi; aumentare le spese per la difesa acquistando più armi americane; investire e produrre negli USA; finanziare il Tesoro americano acquistando buoni a lunghissima scadenza (100 anni) ed a basso tasso d’interesse.

Bessent ha prefigurato uno scenario simile affermando che gli altri paesi verranno suddivisi in tre categorie, quella (verde) degli alleati, quella (gialla) dei paesi “neutrali”, e quella (rossa) degli avversari.

I primi otterranno protezione militare e la sospensione dei dazi in cambio della ratifica di un accordo valutario equivalente al Plaza Accord. Gli altri (categoria gialla e, in alcuni casi, rossa) potranno stipulare accordi transazionali in settori specifici.

La Casa Bianca potrebbe dunque concepire un “Accordo di Mar-a-Lago” su due livelli: il primo per gli alleati, il secondo per tutti gli altri.

La decisione di Trump di sospendere per 90 giorni l’applicazione dei “dazi reciproci” (con l’eccezione di quelli imposti alla Cina) avrebbe dunque l’obiettivo di aprire la fase delle trattative per giungere ad un simile accordo.

In altre parole, per preservare l’egemonia USA, il presidente americano vuole che il maggior numero possibile di paesi si faccia carico di una quota maggiore dei “costi dell’impero”.

Sfere d’influenza e politiche di potenza

Trump ha dunque adottato una strategia muscolare, sia dal punto di vista economico che militare, la quale intende dare priorità agli interessi statunitensi in un senso più ristretto rispetto al passato.

Tale strategia punta a transitare da un sistema globalizzato a guida USA ad un imperialismo americano-centrico nel contesto di un mondo multipolare definito da sfere d’influenza in competizione fra loro.

Trump intende isolare la Cina e rafforzare il controllo statunitense sul continente americano, dalla Groenlandia al canale di Panama e all’America Latina.

L’importanza del mercato statunitense per paesi come Messico, Canada, Corea del Sud, ecc., garantisce potere contrattuale a Washington, e dovrebbe spingere questi paesi ad adattarsi alle richieste della Casa Bianca piuttosto che a resistere.

Per certi versi, si tratta di un ritorno alle politiche di potenza del XIX secolo, quando le grandi potenze muovevano gli altri paesi come pedine sullo scacchiere internazionale.

E’ un sistema che produsse molteplici conflitti, culminando in due guerre mondiali, osserva William Alan Reinsch del Center for Strategic and International Studies di Washington.

La Casa Bianca punta sulla forza militare oltre che sull’influenza economica. Essa ha infatti annunciato un bilancio record per il Pentagono, che tocca i mille miliardi di dollari.

Il rimpatrio delle catene di fornitura dovrebbe rafforzare la produzione militare e renderla meno dipendente dall’estero.

Punti deboli della strategia trumpiana

Questa strategia include però elementi contraddittori, come è stato rilevato da numerosi osservatori.

L’idea di garantire un ombrello militare in cambio di vantaggi economici si scontra con coloro che all’interno dell’amministrazione (Trump incluso) vogliono ridurre gli obblighi di sicurezza degli USA nei confronti degli alleati.

Inoltre, precedenti rinegoziazioni degli equilibri del sistema economico globale nel dopoguerra erano fondate sul principio dell’“affidabilità” americana, ora messa in crisi dalla predilezione di Trump per l’imprevedibilità e la totale libertà d’azione.

Un “Accordo di Mar-a-Lago”, poi, non garantirebbe una riduzione del deficit commerciale americano, un terzo del quale dipende dalle esportazioni cinesi. Pechino difficilmente rivaluterà il renmimbi (anzi, lo ha svalutato proprio in questi giorni), e i produttori cinesi hanno impiantato la loro produzione in paesi che hanno accordi commerciali con gli USA, come Messico, Marocco e Vietnam, per diversificare le loro catene di fornitura e mitigare l’impatto dei dazi.

Inoltre gli Stati Uniti hanno registrato un deficit commerciale per buona parte della loro storia, soprattutto a partire dagli anni ’70 del secolo scorso. Esso non è solo conseguenza del dollaro forte e di politiche commerciali, ma della divisione globale della produzione promossa proprio dalle multinazionali a guida USA.

I dazi potranno riportare in patria una parte della produzione americana, ma solo entro certi limiti. Per rilanciare il settore produttivo sarebbero necessari investimenti massicci, anche infrastrutturali, di cui non vi è traccia. Il processo di reindustrializzazione in ogni caso richiederà anni, forse decenni.

Inoltre, l’idea di un rimpatrio indiscriminato della produzione non tiene in considerazione alcuni fattori cruciali.

Sebbene l’economia USA vanti abbondanti capitali e vaste risorse naturali e umane, c’è un limite al numero di industrie che può supportare – in particolare alla luce della limitata manodopera, visti i bassi tassi di disoccupazione negli Stati Uniti.

Alcune industrie dell’high tech e dell’automotive potranno rimpatriare la produzione, puntando però su elevati livelli di automazione. Altre produzioni rimarranno all’estero, anche se la loro localizzazione potrà variare a seguito della politica dei dazi.

I timori per l’inflazione e per una possibile recessione hanno provocato smarrimento nei mercati. In questi casi, i prezzi dei buoni del Tesoro americano, ritenuti un classico bene rifugio, aumentano. Invece stavolta il panico ha contagiato anche questi titoli, che hanno visto crollare il loro prezzo ed aumentare di conseguenza il loro rendimento.

Un altro segnale d’allarme che, insieme all’insolito deprezzamento del dollaro, ha spinto Trump ad allentare la pressione sui mercati annunciando una pausa di 90 giorni nell’applicazione dei dazi a esclusione di quelli nei confronti della Cina.

Sebbene vi sia chi ritiene che le tattiche coercitive di Trump possano spingere un numero consistente di paesi partner ad accettare accordi commerciali più vantaggiosi per Washington, altri osservatori sono convinti che sul medio e lungo periodo tali tattiche spingeranno molti paesi a ridurre la propria dipendenza dagli USA stringendo accordi con altri.

L’atteggiamento “muscolare” di Trump nei confronti di Canada, Messico, Groenlandia, certamente gli ha alienato molte simpatie sia nel continente americano che in quello europeo.

L’imprevedibilità della Casa Bianca è poi negativa per gli affari e le imprese. In un quadro di continua incertezza, queste ultime non possono pianificare investimenti e progetti a lungo termine.

Scontro frontale con Pechino?

Come già accennato all’inizio, la pausa di 90 giorni nell’applicazione dei dazi non deve illudere. I dazi di base del 10% restano in vigore, e si sommano a quelli del 25% imposti da Trump su acciaio e alluminio.

Inoltre, innalzando al 145% i dazi contro la Cina, la Casa Bianca ha dato inizio a una guerra commerciale senza precedenti con Pechino, potenzialmente in grado di cambiare per sempre il volto della globalizzazione.

Il governo cinese ha fatto sapere che, “se gli USA persevereranno su questa strada sbagliata, la Cina è pronta a combattere fino alla fine”.

Diversi membri dell’amministrazione Trump sembrano convinti di poter vincere una guerra commerciale con Pechino, ma un disaccoppiamento economico con la Cina potrebbe avere effetti disastrosi per gli USA.

Così come Mosca aveva cominciato dal 2014 a preparare la propria economia a resistere all’urto delle sanzioni occidentali, analogamente Pechino sta affinando strumenti economici di ritorsione da quando Trump diede inizio alla propria guerra commerciale contro la Cina nel 2018.

In quell’anno, le esportazioni cinesi verso gli USA rappresentavano il 20% delle esportazioni totali di Pechino. Oggi sono scese al 15%. In termini percentuali rispetto al PIL, sono passate dal 6 al 3-4%. Nel frattempo, il surplus commerciale globale cinese è passato dai 350 miliardi di dollari del 2018 ai 1.000 miliardi di oggi. In sette anni esso si è quasi triplicato.

Un disaccoppiamento fra USA e Cina non implicherà anche una separazione fra Cina e resto del mondo. Per converso, un divorzio da Pechino avrà per Washington costi ben maggiori di quelli imposti dalle sanzioni alla Russia, con la quale gli Stati Uniti avevano rapporti economici trascurabili.

FONTE: https://robertoiannuzzi.substack.com/p/lo-tsunami-dei-dazi-trump-scardina

Commenti recenti