La globalizzazione fa molto bene alle imprese. E ai lavoratori?

di ECONOPOLY (Maurizio Sgroi)

********

Commento all’articolo.

La lunga premessa è doverosa in quanto, nell’ottica sovranista, la ‘globalizzazione’ rappresenta, al contrario, uno dei nostri maggiori problemi. Tuttavia, l’articolo rimane illuminante nella parte descrittiva quando ci fornisce i dati che servono a spiegare come la fine delle ideologie, del lavoro, e delle classi sociali, sia tutt’altro che da venire. Con grafici alla mano, l’autore di Econopoly mostra infatti come la crisi coinvolga solo alcuni soggetti economici della società italiana, diversamente da altri che, in contro-tendenza, sembrano crescere in modo progressivo.

D’altronde, lo afferma lo stesso Sgroi che sono i grandi esportatori gli unici in grado di cavalcare l’internazionalizzazione dell’impresa accumulando i profitti che ne derivano. Ma cerchiamo, prima di tutto, di ricomporre il mosaico che manca totalmente nella visione dell’autore, e di capire come mai la globalizzazione vada a braccetto con le politiche di austerità ordinate dalla BCE, dalla commissione UE, e siano appoggiate incondizionatamente dai governi italiani degli ultimi 20 anni.

Come sappiamo, le ricette economiche europee impongono di ridurre la spesa pubblica, attraverso la diminuzione degli investimenti, le assunzioni statali, la ricerca e le infrastrutture, dando luogo ai tagli lineari, ai licenziamenti, ai blocchi degli stipendi. Ciò comprime i consumi delle famiglie e infine distrugge la domanda interna. Quest’ultima smette di rivolgersi, tanto alle imprese locali, quanto all’importazione di beni esteri offerti da imprese europee che competono negli stessi settori.

La riduzione della domanda di beni concorrenti da parte dei nostri consumatori verso l’Europa avvantaggia, dunque, gli esportatori italiani che finiscono per costituire una classe sociale ben codificata, come emerge chiaramente anche dal seguente scritto. Quello che Sgroi, viceversa, rimuove dall’analisi è che ‘il processo di selezione’ e ‘consolidamento’ (cit.) di questo tipo di impresa se, da una parte, riesce a realizzare un significativo aumento del volume dei propri introiti, dall’altra, si può ottenere solo grazie alla distruzione delle piccole e medie aziende (in quanto sono quest’ultime ad operare più spesso sul territorio nazionale), che rappresentano la seconda classe sociale di questo mosaico.

In altre parole, lo sviluppo dell’export non riesce (ma più che altro non ha nessun interesse) a compensare la perdita conseguente e simmetrica, e di gran lunga maggiore, del patrimonio privato, aziendale, che coinvolge l’intero sistema-paese. E ovviamente Confindustria, per prima, si trova nella posizione deliberata di spaccare l’interesse nazionale, avvantaggiando eccessivamente una sola categoria di imprenditori rispetto a tutte le altre.

Il lavoro, d’altro canto, in contrasto con le narrazioni diffuse, si è tutt’altro che concluso.

Le aziende esportatrici, in una certa misura, lo hanno delocalizzato all’estero insieme agli impianti industriali e agli investimenti. A questo si riferisce, in buona sostanza, la conclusione di Sgroi quando sostiene che:

Le imprese con forme di internazionalizzazione più complesse e articolate hanno funzionato meglio”.

Mentre, dall’altra, hanno provveduto ad intensificare il suo sfruttamento in patria attraverso le varie riforme (l’ultima è quella del Jobs Act) che hanno diminuito i contratti a tempo indeterminato; hanno aumentato l’orario di lavoro; hanno re-introdotto il cottimo; le ore straordinarie non pagate; l’aumento del precariato in genere; il licenziamento facile, ecc.

E si servono della dilagante disoccupazione (dovuta ai tagli della spesa pubblica e della riduzione degli investimenti privati, di cui sopra), così come della minaccia potenziale di delocalizzare i capitali all’estero, proprio per aumentare nei loro confronti il proprio potere contrattuale: ovvero per comprimere in modo del tutto arbitrario i prezzi dei salari grazie ad un aumento sproporzionato della domanda di lavoro rispetto alla riduzione della sua offerta. Insomma, come la migliore tradizione capitalista ci insegna, la disoccupazione fa gioco ai capitani d’industria ansiosi di disciplinare la manodopera, la quale costituisce almeno un’altra delle tre classi illustrate fino a questo momento.

Dunque, come abbiamo detto, facciamo tesoro dei dati riscontrati nell’articolo, che ci aiuta senz’altro ad individuare i progressi di un preciso gruppo sociale: quello dei grandi esportatori apolidi e de-territorializzati. Mentre rifiutiamo completamente l’interpretazione finale, per cui:

L’esperienza perciò mostra che gli imprenditori dovrebbero chiedere più globalizzazione”.

Il mio commento tuttavia non è rivolto, a priori, contro i grandi produttori in genere, quanto piuttosto nei confronti, appunto, della globalizzazione stessa. Quest’ultima, al contrario della tesi di Sgroi, è stata innescata infatti nella misura in cui ha contribuito a far saltare il sistema-impresa italiano nel suo complesso, col fine di avvantaggiare dei soggetti particolari a scapito dell’interesse nazionale.

***********

Nel tempo in cui la globalizzazione, intesa come internazionalizzazione delle risorse e dei commerci, finisce all’indice è interessante leggere un approfondimento che l’Istat ha dedicato, nel suo ultimo rapporto annuale, alle nostre imprese esportatrici.

Il tema è interessante perché il nostro export, pure se ancora sottotono rispetto ai primi anni 2000 (vedi grafico), è stato di fatto il settore che ha consentito la tenue ripresa degli ultimi anni e la sostanziale tenuta dei nostri conti esteri. Osservare quindi come la crisi abbia mutato le dinamiche delle nostre imprese esportatrici è un ottimo esercizio per capire anche come questo cambiamento sia servito a dare sostanza alla nostra ripresa.

Istat premette che le dinamiche della crisi “hanno favorito un generale consolidamento delle condizioni economico-finanziarie del sistema, a seguito di un processo di selezione che ha prodotto una ricomposizione del tessuto di imprese a favore di quelle finanziariamente più solide”. Inoltre “la capacità di vendere sui mercati esteri ha rappresentato un fattore fondamentale sia per la sopravvivenza, sia per la competitività delle imprese italiane. Con il perdurare della crisi, tuttavia, oltre alla capacità di esportare, per le imprese è divenuto cruciale sia intensificare gli scambi con l’estero (una quota elevata di fatturato esportato è indicativa di una minore dipendenza dal mercato interno) sia, soprattutto, stimolare una evoluzione nelle forme di partecipazione ai mercati internazionali.

Con riferimento a quest’ultima circostanza, in particolare, l’adozione di forme di internazionalizzazione più complesse – che ad esempio contemplino un’ampia diversificazione geografica dei propri mercati o affianchino all’attività di export anche quella di import – si è accompagnata a performance generalmente migliori in termini di creazione di occupazione e valore aggiunto”.

Cosa significa?

Qualche premessa metodologica è necessaria per comprendere l’analisi. Istat ha classificato le imprese esportatrici misurando il grado di sostenibilità delle condizioni di redditività, solidità e liquidità, e poi ha monitorato l’andamento di questi indicatori al variare delle forme di internazionalizzazione che le imprese si sono date, “esaminando in particolare se a determinati cambiamenti nelle modalità con cui le imprese partecipano ai mercati esteri abbiano corrisposto mutamenti nell’articolazione geografica e merceologica della loro attività internazionale, alla ricerca di una domanda (interna ed eventualmente estera) perduta”. Per dirla con semplicità, lo scopo dell’analisi era quello di osservare le performance aziendali in correlazione col grado di globalizzazione raggiunto.

La classificazione ha consentito di identificare tre tipologie di imprese:

Quelle in salute, quelle fragili e quelle a rischio, la cui quota relativa è ovviamente mutata nel tempo. Quando si è verificato il collasso del commercio degli anni 2008-9 le imprese in salute, che erano in maggioranza, hanno perso il loro vantaggio iniziale sono diventate imprese esportatrici a rischio. Nella seconda fase della recessione (2009-13), quando la domanda estera ha ripreso a trainare e quella interna si è indebolita, sono aumentate le imprese esportatrici in salute e sono state riassorbite quelle a rischio.

Alla fine del periodo osservato, le aziende più internazionalizzate in salute superano in quota quelle a rischio “fornendo un’ulteriore conferma dell’importanza della partecipazione ai mercati esteri per la solidità e la competitività delle imprese italiane nei difficili anni della seconda recessione”.

Nel biennio successivo, quindi fra il 2014 e il 2016 la domanda estera rallenta e tuttavia le imprese più robuste si dimostrano capaci di sovraperformare le loro esportazioni. Tale risultato è legato “anche alle strategie delle imprese in termini di diversificazione dei mercati di destinazione e dei prodotti esportati”. In particolare, “all’aumentare del numero di aree di sbocco delle esportazioni si associa un netto miglioramento dello stato di salute economico-finanziaria”. In pratica, “tra le imprese esportatrici che presentano il massimo grado di diversificazione geografica, un’impresa su due gode di un buono stato di salute economico-finanziaria”. Più l’impresa diventa global, come la definisce Istat, meno si trova esposta alla fragilità.

Diventa perciò interessante mettere a fuoco questa popolazione di imprese. Istat osserva che “le unità internazionalizzate alla fine della seconda recessione sono poco più di 240 mila, impiegano quasi 5 milioni di addetti e producono oltre 360 miliardi di valore aggiunto”. E’ anche utile sapere che “tra queste, la forma di partecipazione più frequente agli scambi internazionali è di tipo “passivo”: la classe più numerosa (poco più di 100 mila unità, il 42,2 per cento del totale) è infatti quella delle imprese che svolgono esclusivamente attività di importazione, ma queste spiegano complessivamente un quinto degli addetti e del valore aggiunto”.

L’istituto ricorda che “all’aumentare del grado di complessità delle forme di internazionalizzazione si associa, in media, un aumento della dimensione, della produttività del lavoro, del grado di apertura e di diversificazione produttiva e geografica”. Nel 2014 le imprese più “global” rappresentavano il 77,4% dei 369,5 miliardi di esportazioni generati da tutte le imprese esportatrici considerate. Mediamente esportavano più di 27 prodotti in quasi 32 paesi appartenenti a più di sette aree del mondo. Nello stesso anno queste imprese ricavavano in media dalle vendite oltre confine quasi il 40% del proprio fatturato totale.

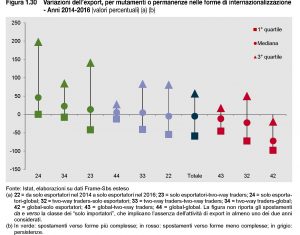

Alla fine del periodo 2014-16 “più di 190 mila unità (il 78,2%) hanno mantenuto invariata nei due anni la propria modalità di internazionalizzazione. Poco meno di 30 mila (il 12,2%) si sono spostate verso forme più articolate, a fronte di circa 23 mila unità (il 9,6 per cento) passate a modalità meno complesse. Nel periodo considerato si è verificato quindi un generale spostamento netto verso forme più complesse di partecipazione ai mercati esteri”. Le imprese italiane esportatrici più dinamiche, insomma, sembrano aver imparato la lezione impartita dalla crisi.

La sintesi è visibile nel grafico qui sopra. Le imprese con forme di internazionalizzazione più complesse e articolate hanno funzionato meglio. L’esperienza perciò mostra che gli imprenditori dovrebbero chiedere più globalizzazione, non meno. Rimane da capire se lo stesso vale per i lavoratori. Ma questo è tutto un altro discorso.

Commenti recenti