Lavorare non è più condizione sufficiente per non essere poveri. In Europa

di ECONOPOLY (Maurizio Sgroi)

Un’analisi recente svolta da Ref Ricerche ci consente di fare un altro passo in avanti nella comprensione del mercato del lavoro dell’eurozona. Abbiamo già osservato in un post precedente alcune peculiarità bene illustrate nell’ultimo bollettino della Bce, e in particolare il rilevante contributo offerto alla crescita dell’occupazione da parte della classe più attempata di lavoratori (55-74enni). Adesso può essere utile spostare il focus su un’altra caratteristica messa in evidenza da Ref Ricerche, ossia la “crescita dei contratti a termine, la maggiore diffusione degli impieghi a orario ridotto, l’incidenza elevata degli impieghi a bassa paga”. Il combinato disposto disegna uno scenario poco favorevole alle classi più giovani, che non solo subiscono la concorrenza di quelle più anziane, ma si trovano a dover fare i conti con un mercato che offre lavoro poco retribuito e instabile, con grandi ripercussioni sul loro futuro previdenziale.

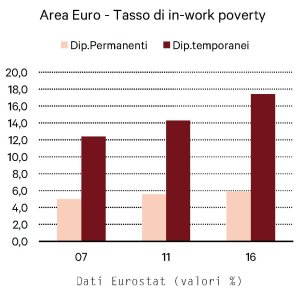

Ma, aldilà del futuro, è il presente che dovrebbe preoccuparci. Il notevole aumento dell’occupazione infatti, che ha superato il livello del 2007,

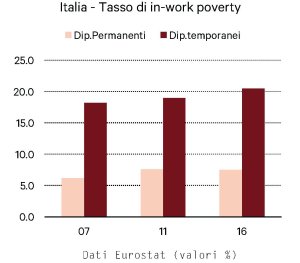

cela importanti differenze che si traducono nell’aumento altrettanto notevole della categoria di chi è povero pur avendo un lavoro. Un malessere che si concentra nelle fasce più a rischio, ossia i lavoratori a termine, in Italia assai più che nell’eurozona.

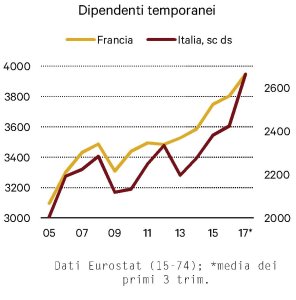

E ciò dipende probabilmente anche dalla circostanza che in Italia si è osservato una crescita notevole dell’occupazione a termine negli ultimi dieci anni “specie con il venir meno degli sgravi contributivi volti a favorire le assunzioni a tempo indeterminato che hanno caratterizzato il biennio 2015-2016”, come sottolinea l’istituto.

Nel dettaglio, la percentuale di in-work poverty in Italia è cresciuta dal 9,3% del 2007 all’11,7 del 2017 (ma, si badi bene, dal 18,2% al 20,5 per i dipendenti temporanei), seguendo una tendenza che non ha risparmiato nessun paese fra quelli censiti. Nella ricca Germania si è passati dal 7,4 al 9,5%. In Francia dal 6,5 al 7,9, in Spagna dal 10,2 al 13,1%, registrando l’incremento maggiore nel confronto considerato. I tassi di crescita invidiabili della Spagna di questi anni e la notevole ripresa registrata nel suo mercato del lavoro hanno avuto un prezzo, evidentemente. E anche qui sembra chiaro il contributo del lavoro temporaneo, cresciuto notevolmente in Spagna dal 2013 come anche negli altri paesi osservati. “La fase di ripresa degli ultimi trimestri ha visto una concentrazione della creazione occupazionale sulle forme contrattuali flessibili”, notano i ricercatori.

Peraltro, anche il lavoro temporaneo nasconde importanti differenze a seconda della durata del contratto. “Negli ultimi anni si è verificato anche un incremento dei contratti a termine di breve durata. I contratti che non superano i 12 mesi rappresentano in genere la porzione prevalente dell’occupazione a termine. Nel nostro Paese l’incidenza dei contratti a termine di breve durata è aumentata in misura significativa, passando dal 78,1 all’84,5 per cento tra il 2007 e il 2017 e gli incrementi maggiori si sono verificati negli ultimi tre anni”.

Ciò porta con sé un effetto non trascurabile. È probabile, vale a dire, che un lavoratore soggetto a contratti siffatti tenda a preferire la stabilizzazione all’aumento della retribuzione, rallentando così le dinamiche salariali che in effetti in Italia sono alquanto fredde, e con esse l’inflazione, che da noi scarseggia. L’appiattimento della curva di Phillips ipotizzato da alcuni economisti può avere a che fare molto con la struttura del mercato del lavoro.

In Italia i dipendenti a termine ormai quotano circa il 15% del totale dell’occupazione dipendente e abbiamo già visto che i contratti inferiori a 12 mesi sfiorano l’85%. Viene il sospetto che qualcosa non abbia funzionato. I ricercatori individuano come indiziata la riforma Poletti del 2014 che ha liberalizzato il contratto a tempo determinato, eliminando per le imprese l’onere di indicare i motivi per i quali il contratto a termine non viene più rinnovato, consentendo al tempo stesso la possibilità di rinnovare il contratto per tre volte nell’arco di cinque anni. “Il contratto a tempo determinato si trova così a spiazzare le altre forme contrattuali, compreso il nuovo contratto a tutele crescenti che, seppur dotato di una maggiore flessibilità in uscita rispetto al precedente contratto a tempo indeterminato, prevede comunque degli indennizzi in caso di licenziamento che lo rendono senz’altro più oneroso del contratto a tempo determinato previsto dalla riforma Poletti”.

Al di là delle ragioni, ciò che si osserva in Italia è la notevolissima crescita dei contratti a termine con durata fra i 4 e i 6 mesi, che hanno superato il 25% del totale, e quelli da uno a tre mesi, di poco superiori al 20%, mentre quelli da sette a dodici mesi sono diminuiti da quasi il 40% del 2007 a poco più del 30% nel 2017. In sostanza, il lavoro, oltre ad essere a termine, è di durata sempre più breve.

“Senza dubbio – commentano i ricercatori – la crisi e le trasformazioni del sistema economico-produttivo avvenute nel corso dell’ultimo decennio hanno determinato in alcuni contesti europei, tra i quali il nostro Paese, un peggioramento della qualità del lavoro e, frequentemente, un aumento dei lavoratori scarsamente retribuiti. Nonostante la fase congiunturale positiva abbia permesso di riportare nella maggior parte dei casi l’occupazione sui livelli pre-crisi, oggi l’avere un lavoro non sembra più una condizione sufficiente per tutelarsi dal rischio di essere povero”.

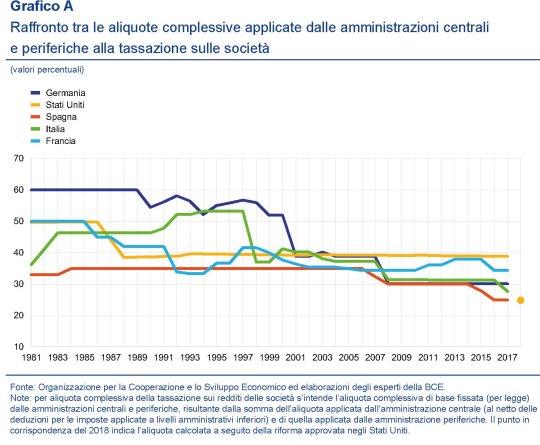

I governi insomma, pur di far crescere l’occupazione, hanno favorito le aziende sia sul versante fiscale

che su quello delle regole del lavoro. Ma nessuno aveva considerato il rischio che la crescita dell’occupazione coincidesse con quello della proletarizzazione di chi lavora. Anzi, considerando i tassi di natalità del nostro paese, forse la formulazione non è corretta. Oggi i lavoratori rischiano di diventare i nuovi poveri senza neppure la prole. Al massimo un cane. Di sicuro lo smartphone.

Twitter @maitre_a_panZer

Fonte:http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/02/16/lavorare-inwork-poveri-europa/?uuid=96_48YZHUTH

Commenti recenti