Lo hanno avuto certamente durante l’ultima campagna elettorale, che si è conclusa con la promessa dei leader della coalizione di centro destra – Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni – di introdurre una flat tax al posto dell’attuale imposta sul reddito, l’IRPEF. La novità della coalizione che ha preso più voti il 4 marzo consiste infatti in un’aliquota fissa, cioè una percentuale di imposte da pagare che non cambia al variare del reddito. Semplificando al massimo: chi guadagna trentamila euro l’anno pagherebbe, in proporzione, le stesse tasse di chi guadagna trenta milioni, ma meno di quanto paga oggi.

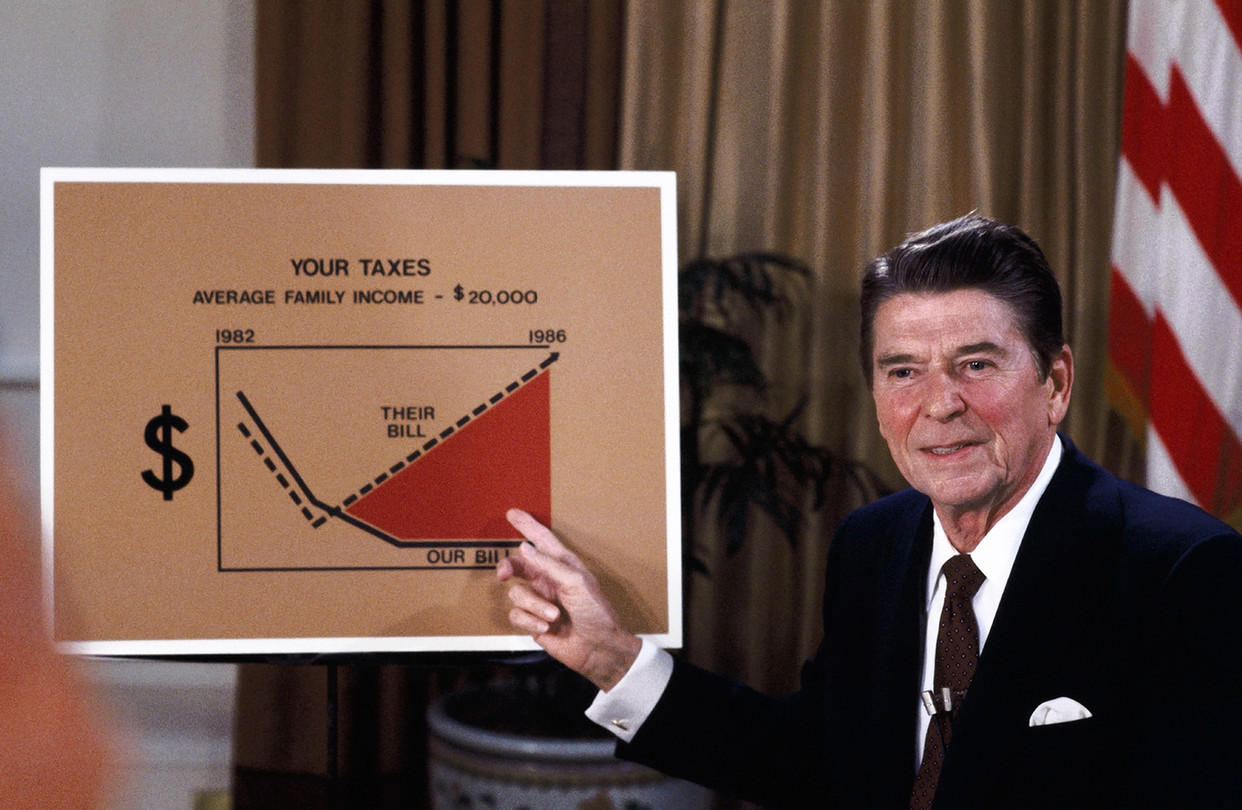

Non è la prima volta che il centrodestra tira fuori dal cilindro la flat tax. Ci aveva già provato nel 2014 e, come allora, ai proclami sono seguite polemiche, altre ipotesi campate in aria, smentite, rilanci, fino a che i dettagli si sono persi nel chiacchiericcio. Se Forza Italia ha proposto di sostituire l’attuale imposta sul reddito (che ha aliquote che vanno dal 23 al 43%) con un’unica imposta con aliquota fissa al 23%, la Lega Nord ha proposto una flax tax più estrema, con un’aliquota fissa al 15%. Il Sole 24 Ore ha calcolato che le due proposte costerebbero rispettivamente allo Stato 40 e 102 miliardi di euro, rendendo così imprescindibile un taglio considerevole della spesa pubblica. Ma a Berlusconi e Salvini le contraddizioni non interessano, e probabilmente neppure ai loro elettori: grazie al loro indubbio fiuto politico, hanno capito che conveniva mollare il refrain anti-europeista e gettarsi piuttosto sull’aliquota unica, per sedurre un Paese allo stremo anche a causa di una elevatissima pressione fiscale. A dargli manforte, oltretutto, c’è stata nel dicembre del 2017 l’approvazione della grande riforma fiscale voluta da Donald Trump, che ha caratteristiche simili a quella sognata dal centrodestra, con sgravi sostanziosi soprattutto per le imprese e per i ricchi.

L’idea di un’imposta generale sul reddito non è certo originale. Forse l’amore della destra nei confronti della flat tax è nata proprio grazie alla Bibbia, dove c’è scritto che un 10% del raccolto in grano spettava ai Levitici (Num 18:24) e il secondo 10% serviva a finanziare pellegrinaggi o la beneficenza (Dt 14:22-24). Nel Vangelo di Matteo 23:23-39 si legge: “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell’anèto e del cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge.” Nell’impero abbaside del VIII secolo si parlava di ushr (corrispondente a un decimo del reddito annuo); nell’Inghilterra del Trecento c’era la decima sugli ecclesiastici (tithe); la decima veneziana; la decima (dixiéme) francese del XVIII secolo. Nel 1692 gli inglesi sperimentarono un’imposta su tutti i redditi del 20 per cento. Nel 1798, con l’aliquota del 10% imposta da William Pitt, la Corona inglese vinse la guerra contro la Francia. Ma si trattava di epoche in cui la burocrazia fiscale era molto meno sviluppata di oggi, e i regnanti avevano molte più difficoltà a censire i loro sudditi e soprattutto, bastava poco per scatenare le sanguinose rivolte dell’aristocrazia.

Il sistema di tassazione occidentale cambiò radicalmente con la Seconda Rivoluzione industriale e l’urbanizzazione di massa: la classe media si espanse sempre di più e con essa la domanda di servizi sociali. Il secondo dopoguerra lanciò l’Europa in macerie verso quella che Hobsbawn chiamò “l’Età dell’Oro”, con una crescita formidabile e un welfare che finì per assorbire una quota sempre più imponente del bilancio delle nazioni. Le aliquote fiscali divennero progressive: all’aumentare del reddito aumentava la percentuale di imposte da pagare. In Gran Bretagna, durante il premierato Attlee, l’imponibile massimo raggiunse l’incredibile aliquota del 95 per cento effettivo, come testimoniato dalla canzone Taxman dei Beatles: “There’s one for you, nineteen for me, ‘Cause I’m the Taxman”.

Jean-Baptiste Colbert, ministro delle Finanze di Luigi XIV, scrisse: “L’arte della tassazione consiste nello spennare l’oca al fine di ottenerne la quantità massima di piume con il minimo di starnazzo possibile”. Negli anni Cinquanta e Sessanta, gli Stati occidentali riuscirono a ottenere una quantità davvero ingente di piume facendo starnazzare tutti ma mai troppo, perché le prospettive di crescita sembravano illimitate e i servizi pubblici strepitosi, rispetto alle miserie pre-belliche.

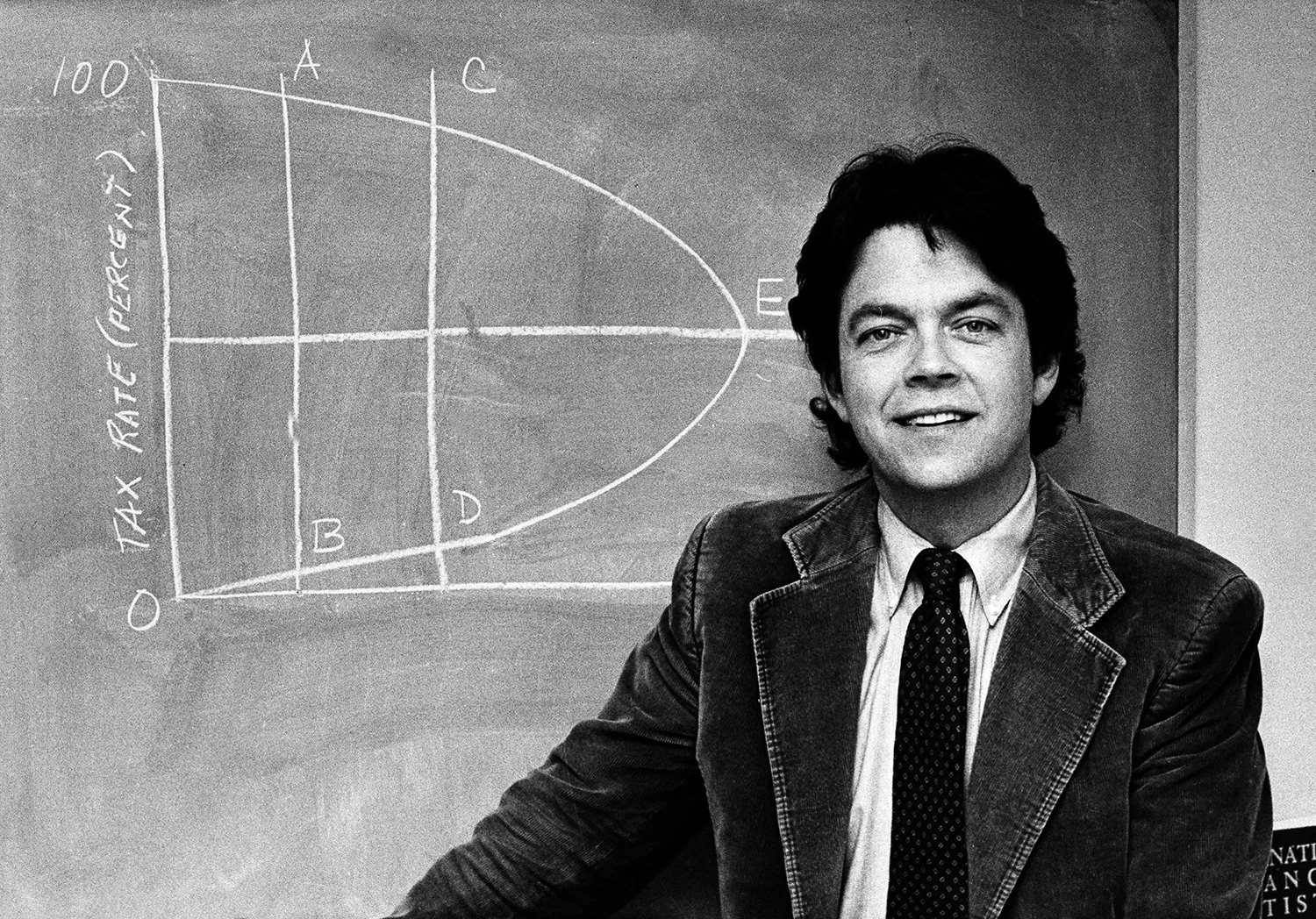

Purtroppo verso la metà degli anni Settanta il miracolo si interruppe: l’economia non tirò più e l’inflazione crebbe di pari passo con la disoccupazione. Di fronte a tasse così punitive, molte imprese chiusero e altre si trasferirono in Paesi con forza lavoro a basso costo. Ma, oltre alla caduta delle barriere per la manodopera specializzata, nell’ultimo quarto del XX secolo si verificò anche un aumento vertiginoso di competizione fiscale tra le nazioni: molti ricchi europei e americani trasferirono le proprie finanze alle Isole Cayman. È in questo contesto che si fece avanti il principale ideologo delle moderne politiche fiscali di destra: l’economista americano Arthur Laffer.

Secondo la teoria di Laffer, partendo da un’aliquota sufficientemente alta, il gettito fiscale di uno Stato (ovvero le sue entrate tramite le tasse) crescerà a fronte di una riduzione della stessa aliquota. Prendendo il caso dell’Italia: se l’aliquota IRPEF fosse il 100% nessuno lavorerebbe, il reddito prodotto sarebbe zero, e così il gettito fiscale. Quindi un abbassamento dell’aliquota sotto il 100%, secondo Laffer, indurrebbe qualcuno a lavorare, producendo reddito e gettito. L’originalità di questo esperimento di pensiero sta nel distruggere decenni di teoria fiscale consolidata: gli Stati, dice Laffer, possono rinunciare a una quota considerevole di introiti fiscali nel breve periodo per ottenere più introiti sul medio-lungo periodo grazie alla crescita economica.

La curva di Laffer è alla base della flat tax per come la conosciamo oggi: Alvin Rabushka, economista della Stanford University che nel 1981 per primo sintetizzò questo nuovo sistema fiscale, fu tra i consiglieri di Ronald Reagan, che così come Margaret Thatcher in un primo momento le tasse le abbassò davvero – con effetti sociali drammatici come la crescita esponenziale del debito, maggiori tasse al secondo mandato e maggiore instabilità finanziaria. Nel 2014 Rabushka fu ingaggiato come esperto economico della Lega Nord, per sviluppare una proposta di flat tax all’italiana. La cosa interessante è che Rabushka si è ben guardato dal citare Laffer nelle sue proposte. Perché nel corso degli anni non c’è stata alcuna evidenza empirica che quella curva potesse funzionare in qualsiasi contesto, e meno che mai in una società complessa, popolosa e con un’evasione diffusa soprattutto tra i redditi bassi e sulle imposte indirette (IVA).

Rabushka, però, disse un’altra cosa, molto significativa: “Quello che conta nel tuo Paese è quel 5 per cento di popolazione che crea lavoro per il restante 95. La verità è che nessun povero crea posti di lavoro, o fonda un’azienda… Se non ti prendi cura di quel 5 per cento, se non lo nutri, alla fine sul lungo periodo ti restano solo le persone che hanno come sole aspirazioni nella vita avere una casa e andare al bar.” In poche parole, se i ricchi diventano ancora più ricchi è meglio per tutti, e con meno gettito fiscale lo Stato è costretto a spendere meglio, licenziare i fannulloni e probabilmente anche a vendere buona parte delle risorse e servizi che gestisce. Una logica ben spiegata anche dall’esperto in materia fiscale Richard Murphy sul suo blog: “Le privatizzazioni sono una precondizione necessaria per la flat tax; è incompatibile col servizio pubblico. Non è nemmeno un serio tentativo di riformare il fisco, ma è piuttosto un esercizio di ingegneria sociale.”

Se c’è una cosa inquietante, infine, che ci insegna la crescita economica dei Paesi che hanno adottato la flat tax nel XXI secolo, ad esempio la Russia, è che nemmeno la democrazia è fondamentale per il mercato. Come hanno scritto gli economisti Walter Hettich e Stanley Winer: “È possibile avere la flat tax o la democrazia, non entrambe.” Curiosamente, la proposta di aliquota unica elaborata dal reaganiano Rabushka ha avuto un certo successo non tanto in Occidente quanto tra gli ex Paesi socialisti. A partire dal 2000 diversi di essi – il caso più eclatante è stato quello dell’Estonia – approvarono flat tax tra il 10 e il 15% come terapia d’urto per attirare capitali esteri e trattenere i nuovi oligarchi che stavano nascendo grazie alla svendita del patrimonio pubblico. Uno dei risultati del nuovo regime è stata la nascita di un’aristocrazia fiscale sul modello dell’Europa sei-settecentesca, mentre la classe media stenta ancora a decollare, il capitale sociale sembra disperdersi, gli indici di diseguaglianza sono spaventosi e il welfare è quasi inesistente.

La flat tax, attualmente, è in funzione in svariati Paesi, nessuno dei quali sembra avere caratteristiche simili all’Italia: la Mongolia e il Kazakistan hanno un’aliquota fissa al 10%, e servizi pubblici ridicoli; la Lituania, con aliquota al 20%, ha una popolazione che è un ventesimo dell’Italia; la Russia, con un’aliquota fissa al 13%, è uno stato di polizia che deve buona parte del suo ciclo economico positivo (ormai agli sgoccioli) allo sfruttamento delle risorse naturali; altri paesi come la Georgia e lo Zambia non sono propriamente economie avanzate. La flat tax svizzera comprende anche aliquote cantonali e municipali, e arriva al 35%. La cosa interessante è che flat tax non significa necessariamente tasse più basse. L’Israele, per esempio, fino a pochi anni fa ha avuto un’aliquota fissa del 45% – in Groenlandia è ancora così.

Una straordinaria lezione sugli effetti di una flat tax radicale ci arriva dagli Stati Uniti, e più precisamente dal governatore del Kansas, Sam Brownback. Nel 2010, Brownback era davvero sulla cresta dell’onda: già senatore a Washington da oltre un decennio, vincitore a mani basse delle primarie del suo partito, quello repubblicano, e infine trionfatore alle elezioni di Stato con oltre il 63% delle preferenze. Eppure, appena quattro anni più tardi, la scena era drammaticamente cambiata: in Kansas non si parlava d’altro che dell’“esperimento fallito”, di come il governatore avesse rovinato tutti, e in vista delle nuove elezioni ben 500 membri del suo partito avevano giuratodi votare per il candidato democratico. Nelle strade, l’ossessione di tutti sembravano le tasse. Cos’era successo?

Sam Brownback sarebbe potuto entrare nella Storia, non solo repubblicana ma dell’intera economia occidentale, se solo quell’ “esperimento” fosse andato a buon fine. E invece è finito nella polvere: perché ha tagliato le tasse. Troppo. Riesumando proprio il vecchio economista Laffer dall’oblio in cui era caduto (anche perché le tasse sono aumentate un po’ in tutto l’Occidente dai tempi di Reagan), Brownback sognava di fare del Kansas la cavia per un abbattimento colossale delle imposte: al 6% per i redditi da lavoro, e addirittura zero per le imprese. La crescita, secondo questo piano, sarebbe stata maggiore che negli Stati limitrofi, e presto tutti avrebbero fatto a gara per venire a vivere in Kansas. Laffer diede il suo OK: la flat tax, diceva, avrebbe convinto la gente a spendere di più, e le imprese ad assumere più persone. Gli occhi del mondo economico erano tutti puntati sulla capitale Wichita.

Le cose non andarono proprio in questo modo. I piccoli negozi al dettaglio ebbero difficoltà a capire come funzionava il nuovo regime fiscale: la burocrazia americana sarà anche più efficiente di quella italiana, ma da sempre nel Midwest c’è una sorta di diffidenza antropologica verso lo Stato che s’intromette nel privato, e fare pedagogia sul nuovo corso fiscale non fu facile. Una volta superato il primo ostacolo, e compreso che la loro dichiarazione dei redditi sarebbe risultata in zero prelievi, i negozianti effettivamente prelevarono qualche risparmio per comprare nuovi macchinari e rifornire gli scaffali. Ma si guardarono bene dall’assumere nuovo personale. Questo perché, come insegnano la Storia e anche gli studi citati dal New York Times, senza prospettive certe sull’aumento del volume d’affari nessuna piccola impresa si arrischia a stipulare contratti di lavoro vincolanti. Quel che è peggio, siccome nell’aria sembrava esserci parecchia incertezza a causa della situazione, i consumi non aumentavano.

Ma l’effetto più disastroso del Kansas Experiment si ebbe sui conti pubblici: il buco nelle casse statali, inizialmente calcolato in 300 milioni di dollari, fu circa il doppio. E questo si ripercosse sui servizi: molte corse di autobus furono soppresse; diverse scuole – perfettamente funzionanti e appena ristrutturate – furono costrette a chiudere, o ad accorpamenti. I chioschi di bibite e i fast food situati nei pressi delle vecchie fermate di autobus e delle scuole persero i loro clienti-chiave. Nel complesso la crescita del Kansas dal 2010 al 2014 fu alla pari o inferiore a quella degli Stati vicini. Un sondaggio rivelava che ciò che era stato definito “il Rinascimento della formula reaganiana nel Midwest” o “il più aggressivo esperimento di politica economica conservatrice” aveva portato Brownback a essere il governatore più impopolare degli Stati Uniti, con appena il 23% di consensi.

La radio pubblica americana NPR ha domandato a Laffer cosa ne pensasse dell’esperimento fallimentare di Brownback: il senso di quella politica non doveva essere più crescita e più gettito? “Sì, ma non subito,” ha risposto l’economista. “Ci vuole molto tempo affinché la gente si abitui a un nuovo sistema fiscale. Aspettarsi [risultati positivi] nel primo anno di implementazione non ha senso.” Purtroppo per Brownback, nessun governatore occidentale ha mandati lunghi dieci anni: gli esperimenti politici hanno al massimo un lustro per funzionare; poi, c’è il giudizio delle elezioni. E il temerario esperimento del Midwest si era dimostrato fallace ben prima di allora. Brownback, intanto, è stato rieletto con una maggioranza risicata, ma nel 2018 i repubblicani gli hanno tolto la fiducia ed è stato costretto a dimettersi. Il Senato del Kansas aveva nel frattempo deciso di cestinarela sua flat tax, con 38 voti a favore e zero contro.

Ogni proposta di politica economica insomma non è mai giusta o sbagliata in assoluto, ma va giudicata per la sua coerenza interna, la fattibilità nel contesto specifico e la credibilità di chi la propone. La flat tax all’italiana sembra essere irricevibile per tutti e tre questi aspetti. I leader del centrodestra italiano hanno sempre sostenuto che il clamoroso crollo del gettito fiscale verrà compensato dalla crescita economica. Senza arrossire, sostengono anche che le deduzioni già esistenti per famiglie, giovani e i più poveri verranno mantenute. Ma non hanno spiegato dove e come pensano di tagliare nel breve periodo, considerando l’alta spesa improduttiva che già c’è nel nostro Paese, né quale piano di sviluppo ci garantirebbe una crescita tanto rapida, tanto portentosa da superare indenni lo shock.

Tantomeno si è capito – ed è l’aspetto più affascinante – come una riforma fiscale sfacciatamente plutocratica come quella della flat tax salviniana si potrà conciliare con il partito con cui potrebbe andare a governare, il M5S. Nella cui visione, scrive Luciano Capone su Il Foglio, “C’è un protagonista assoluto: lo stato, che è il primo motore immobile dell’economia e del mercato del lavoro. Lo stato distribuisce le risorse attraverso il reddito di cittadinanza; lo stato cerca il lavoro attraverso i centri per l’impiego; lo stato crea il lavoro attraverso gli investimenti pubblici; lo stato fa il banchiere.”

A meno che non si realizzi il colpo del secolo, e il reddito di cittadinanza grillino non si trasformi sul serio in reddito di inserimento al lavoro (come sembra già emergere, a leggere Il Manifesto) col Movimento che si assume il compito di incarnare le utopie dell’Istituto Bruno Leoni, ovvero far ingoiare agli statali italiani più tagli di quanti ne abbia fatti ingoiare Mario Monti.

Commenti recenti