Nagorno-Karabakh: “agnello sacrificale” sull’altare degli equilibri tra Russia, Stati Uniti e Turchia

da ANALISI DIFESA (Mirko Molteni)

Dopo più di trent’anni sembra ormai essersi conclusa la vicenda dell’enclave armena del Nagorno Karabakh, frequente casus belli tra l’Armenia e l’Azerbaijan e tra i principali detonatori della regione caucasica e sub-caucasica. Il piccolo staterello etnico dell’Artsakh, una fra le tante eredità dello sfascio dell’Unione Sovietica nel 1991, è stato sacrificato sull’altare degli equilibri delle potenze vicine, specie Russia e Turchia. Ma la sua annessione da parte del governo di Baku non basterà a placarne gli appetiti, già rivolti a cercare un collegamento territoriale con l’exclave azera del Nakhicevan.

Nei giorni scorsi, poche ore di guerra fra l’Azerbaijan e lo staterello armeno dell’Artsakh, coincidente con l’enclave del Nagorno Karabakh, sembrano ormai aver sancito la vittoria definitiva di Baku, che ha sfruttato la priorità assegnata dalla Russia ai buoni rapporti con la Turchia, maggior alleato degli azeri, per imporre un fatto compiuto che spingesse Mosca a consigliare la resa alle milizie armene.

I russi sembrano, almeno per il momento, aver abdicato alla loro storica funzione di protettori dell’Armenia, a sua volta sostenitrice dei fratelli in Artsakh, anzitutto per non indispettire Ankara, la cui amicizia è oggi più che mai preziosa nel pieno della guerra in Ucraina. Ma la stessa Armenia ha lanciato segnali preoccupanti per il Cremlino, avvicinandosi negli ultimi tempi agli Stati Uniti e facendo temere un’infiltrazione militare e di intelligence di Washington a Sud del Caucaso, in un’area nevralgica idealmente posta a guardia del “ventre molle” della Russia e anche del vicino Iran. La mancata protezione russa all’Armenia potrebbe quindi essere stata una calcolata misura per minare l’attuale governo armeno. In tutto ciò, a farne le spese come “agnello sacrificale” è stata la comunità armena del Nagorno Karabakh. Quasi un monito anche nei confronti di Erevan, dovesse essere tentata di avvicinarsi ancor di più all’Occidente.

Tensione infinita

Una grossa esplosione ha squassato il 26 settembre 2023 l’area di Stepanakert, la “capitale” dello staterello non riconosciuto internazionalmente dell’Artsakh, costituito dagli armeni locali nell’enclave del Nagorno Karabakh e ora, a quanto pare, ormai condannato al riassorbimento da parte dell’Azerbaijan dopo una rapida e improvvisa offensiva militare.

E’ andato distrutto un grosso serbatoio di carburante e ci sono stati 68 morti e ben 300 feriti. A quanto si è appreso, l’esplosione è avvenuta mentre centinaia di civili stavano facendo la fila per approvvigionarsi di benzina per le loro automobili, in modo da poter evacuare in Armenia. Non si è ancora in grado di dire se si tratti di un tragico incidente o di un attentato, ma la tensione che permane nell’area potrebbe accreditare perfino la seconda ipotesi. E’ questo solo uno degli ultimi di una serie incalzante di eventi che ha in sostanza sbloccato una situazione di stallo che durava da 30 anni.

Fra il 19 e il 20 settembre 2023 le forze armate azere hanno attaccato pesantemente il Nagorno Karabakh, le cui milizie si sono arrese nell’arco di 24 ore su consiglio dei circa 2.000 soldati russi presenti in loco in funzione di forze di interposizione.

Peacekeepers che pure hanno sofferto alcune perdite per errori di identificazione da parte azera. Il tutto mentre l’Armenia, a differenza di precedenti occasioni di conflitto, se ne è tenuta fuori, lasciando sole le milizie locali di fronte a un esercito avversario troppo superiore, in uomini e mezzi, specialmente grazie a forniture militari da Turchia e Israele.

All’indomani della resa è poi iniziato un esodo di massa degli armeni del Karabakh verso la madrepatria. I primi arrivi, ancora “poche decine di donne, vecchi e bambini” sono stati segnalati il 24 settembre al centro di accoglienza armeno di Kornidzor. Il 26 settembre, fra profughi arrivati e ancora in marcia, risultavano più di 13.000. E già il 27 settembre se ne stimavano 42.000, ossia un quarto circa dei 120.000 abitanti dell’enclave, in fuga con autobus e automobili stracarichi di masserizie.

Al 28 settembre si è poi aggiornata la cifra dei fuoriusciti a ben 65.000 e poi 100mila a fine settembre. La paura della pulizia etnica, in altre parole massacri, a seguito di un odio reciproco stratificato da secoli, è stata già anticipata da una vera e propria carestia provocata nei mesi precedenti dal blocco azero del corridoio terrestre da cui passavano nell’enclave cibo e carburante, innescando un rapido spopolamento. E al momento attuale, tale paura fa intravedere la sparizione dell’enclave armena, sebbene ci siano stati ancora segnali di rotture del cessate il fuoco.

Il verdetto del campo di battaglia sembra però definitivo. Provate dall’improvvisa sconfitta, sono le stesse autorità dell’Artsakh a preparare il terreno allo smantellamento dello staterello durato 30 anni. Il 28 settembre il presidente locale Samvel Shakhramanián, ha decretato “lo scioglimento entro il 1° gennaio 2024 di tutte le istituzioni pubbliche e le organizzazioni ad esse subordinate della Repubblica dell’Artsakh, la quale cessa di esistere”.

Il decreto è automaticamente entrato in vigore e spiega che, quando saranno note le condizioni per il ritorno degli abitanti nel dell’enclave ormai conquistata dall’Azerbaijan, i profughi armeni potranno “prendere individualmente la decisione di rimanere o tornare nel Nagorno-Karabakh”.

Da Erevan, il premier armeno Nikol Pashinyan ha rilasciato all’agenzia Interfax parole altrettanto meste, aggravate nel suo caso dal fatto di non aver preso misure pratiche a difesa dell’indipendenza dell’Artsakh: “L’analisi della situazione mostra che nei prossimi giorni non ci sarà più alcun armeno nel Nagorno-Karabakh. Questo è un atto di pulizia etnica”.

Pensare che dell’aver sacrificato l’indipendenza de facto dell’Artsakh possa essere valsa la pena per raggiungere una pace duratura nell’area, si potrebbe dimostrare ingannevole. Infatti la rapida vittoria, con la sicurezza dell’essere spalleggiato dal “fratello maggiore” turco, potrebbe, in prospettiva, incoraggiare il governo di Baku a perseguire, nei prossimi anni, quando le condizioni lo permetteranno, un’integrità territoriale totale avanzando fino a tagliare quella propaggine d’Armenia che si spinge a Sudest toccando la frontiera con l’Iran, ovvero la regione del Syunik.

E in tal modo ricongiungersi con l’exclave azera del Nakhicevan, a ridosso della Turchia. Così si avvererebbe il sogno del “Grande Azerbaijan”. Un anticipo di tale evoluzione lo si è intravisto con le pregresse richieste azere del cosiddetto “corridoio di Zangezur”, che dovrebbe passare, “senza posti di blocco”, come chiede Baku, attraverso il territorio meridionale dell’Armenia.

Gas e confini

Inoltre, il 25 settembre scorso il presidente azero Ilham Aliyev, fresco di trionfo nella sua “guerra di un giorno”, s’è incontrato col presidente turco Recep Tayyp Erdogan proprio nel Nakhicevan, a Sederek, per inaugurare un nuovo gasdotto collegato alla rete turca dal nodo di Igdir.

La tubazione, lunga 97 chilometri e della capacità di 730 milioni di metri cubi l’anno, ma definita “raddoppiabile in futuro”, è teoricamente destinata a rifornire di gas dalla Turchia l’enclave azera, altrimenti isolata dal lato armeno. Ma apparendo già adesso molto sovradimensionata rispetto alle necessità della popolazione della regione, circa 450.000 persone, e in più prevedendosi un grosso ampliamento di portata, è possibile che si pensi già in futuro a collegarla alla rete azera offrendo, in senso di flusso opposto, una tratta aggiuntiva a quelle che portano il gas di Baku in Turchia e poi in Europa.

Ecco perché, durante la cerimonia, Erdogan ha dichiarato: “Il gasdotto Igdir-Nakhicevan rafforzerà ulteriormente la nostra cooperazione nel settore energetico con l’Azerbaijan e contribuirà anche alle forniture di gas all’Europa”. Il leader turco ha proseguito: “Il Nakhicevan rappresenta un grande potenziale per lo sviluppo di rotte per l’energia e i trasporti, per la logistica fra Est e Ovest. Oggi abbiamo firmato accordi per la costruzione della ferrovia Kars-Nakhicevan, sviluppo della rete elettrica e costruzione di abitazioni nella regione”.

Dal canto suo, Aliyev ha in quell’occasione posto il cappello politico sulla fulminea operazione in Nagorno Karabakh: “Il processo di reintegrazione degli armeni del Karabakh nella società dell’Azerbaijan andrà avanti con successo. Abbiamo già inviato i primi aiuti umanitari nella zona, a dimostrazione che consideriamo gli abitanti cittadini azeri senza riguardo per la loro origine etnica”.

Salvo dimenticare che per mesi, a partire dal dicembre 2022, proprio l’Azerbaijan ha affamato gli abitanti del Nagorno Karabakh bloccando il corridoio di Lachin, attraverso il quale passava la maggior parte dei rifornimenti via terra. E’ ancora presto per valutare se la presenza armena nell’enclave sia compromessa per sempre, ma colpisce complice l’immobilismo di Erevan, sia cambiato lo scenario armeno-azero in poco tempo.

Speranze deluse

A fondamento dell’inedito quadro traspaiono due distinte accuse di “tradimento” di impegni precedentemente assunti. Anzitutto sono i residenti armeni del Nagorno Karabakh ad accusare il governo di Erevan di averli abbandonati a sé stessi, rinnegando trent’anni di solidarietà etnica che affondava le radici nella comune memoria delle repressioni subite dai turchi e in genere musulmani, ai tempi dell’Impero Ottomano e soprattutto in occasione del genocidio del 1915.

E’ la paura atavica del ripetersi di una “pulizia etnica” ai danni di uno dei popoli cristiani più antichi, circondato da turcomanni musulmani che non li vedono di buon occhio. Ma è anche la stessa opinione pubblica dello stato armeno a essere in gran parte delusa dall’atteggiamento rinunciatario del governo del primo ministro Nikol Pashinyan, che avrebbe lasciato al loro destino “i fratelli dell’Artsakh”. Il premier lo sa bene e dopo le ampie proteste popolari contro di lui, che hanno animato il centro di Erevan, ha affermato che ci sarebbero stato anche “appelli a un colpo di stato”.

E non è la prima volta che lo denuncia. Non solo. E’ anche la Russia accusata di aver abbandonato la sua storica missione di protettrice dell’Armenia, tradendo le speranze riposte nell’appartenenza alla CSTO, Collective Security Treaty Organization, l’organizzazione di sicurezza collettiva che lega Mosca a vari paesi ex-sovietici.

Gli episodi di guerra a intermittenza fra azeri e armeni, coinvolgenti l’Armenia propriamente detta e il territorio conteso del Nagorno Karabakh, alias Karabakh Superiore, non si contano a partire dal 1988, quando, anche prima dello sfascio dell’Unione Sovietica, iniziarono scontri etnici fra armeni e azeri per questa piccola enclave, compresa entro i confini dell’allora Repubblica Sovietica dell’Azerbaijan, ma popolata al 95% da armeni.

Correva il lontano 1921 quando Stalin, allora commissario per le nazionalità, assegnò questo territorio all’Azerbaijan, commettendo uno dei tanti arbitri di epoca sovietica destinati a trasformarsi in bombe a orologeria. Dopo l’indipendenza dell’Armenia, nel 1991, il Nagorno Karanakh fece altrettanto nel 1992 e sostenne, con l’aiuto di Erevan, una prima guerra contro il governo di Baku, durata fino al 1994 e costata ben 30.000 morti.

Per circa tre decenni lo stato dell’Artsakh è in qualche modo sopravvissuto, attraverso successive schermaglie. Fra le ultime si ricorda quella dell’autunno 2020 che vide le truppe azere riuscire a conquistare circa un terzo dell’enclave. Stavolta il governo del presidente azero Ilham Alyiev ha avuto partita vinta approfittando di una serie di circostanze incidentali. Come il fatto che a Mosca non hanno gradito un avvicinamento fra l’Armenia e gli Stati Uniti. Si tratta di una delle tante conseguenze, alcune delle quali, probabilmente, ancora da focalizzare, che la guerra russo-ucraina sta avendo a livello planetario.

Il crescente impegno del Cremlino nel conflitto contro Kiev, nonché il fatto che il presidente russo Vladimir Putin, per ovviare alle sanzioni occidentali, abbia accresciuto i suoi rapporti con Erdogan, hanno sempre più convinto Erevan che la Russia stesse tendendo a moderare il suo ruolo nella regione armena per non crearsi problemi con la Turchia che del resto mantiene presso i russi il notevole credito diplomatico di proporsi come uno dei mediatori più affidabili della guerra in Ucraina. Come insegna i successo dell’accordo di Istanbul sull’export di grano che ha tenuto per circa un anno, da luglio 2022 a luglio 2023.

Lo zampino americano

Un primo segnale sconfortante verso l’Armenia si era avuto con la mediazione russa che nell’autunno 2020 aveva sancito la conquista di un buon terzo del territorio del Nagorno Karabakh da parte degli azeri e nemmeno in occasione di successive scaramucce di confine. Lo ha ben espresso alla CNN il docente di politica internazionale armeno Vahram Ter-Matevosyan, della American University of Armenia di Erevan: “L’Armenia ha investito 30 anni della sua indipendenza, e io aggiungerei 200 anni di storia recente, credendo che la Russia, al momento opportuno, avrebbe adempiuto ai suoi obblighi strategici difendendoci da aggressioni straniere. Ma non è accaduto nel 2020 e nemmeno nel 2021 e 2022”.

Mosca non ha mai avuto simpatia per il governo dell’attuale primo ministro armeno Nikol Pashinyan, salito al potere nel 2018 dopo una “rivoluzione di velluto” che aveva il sapore di un’intrusione occidentale paragonabile, quasi, all’influenza americana esercitata in passato sulla Georgia.

Del resto, Pashinyan stesso ha firmato il 10 novembre 2020 insieme al presidente azero Aliyev e a quello russo Vladimir Putin gli accordi di cessate il fuoco che segnarono la fine del conflitto iniziato 44 giorni prima, il 27 settembre 2020.

In quell’occasione gli azeri avevano potuto conquistare due terzi del Nagorno Karabakh contando anche sul fatto che Pashinyan si era rifiutato di mobilitare totalmente l’esercito armeno per impegnare gli azeri lungo il confine. Accuse di “tradimento” verso il premier avevano portato nel febbraio 2021 a tensioni fra il governo e l’esercito sfociate nella destituzione il 10 marzo 2021 del capo di Stato Maggiore armeno, generale Onik Gasparyan, e di decine di altri ufficiali.

Si sono creati così negli ultimi anni sospetti reciproci che hanno via via deteriorato i rapporti fra Russia e Armenia. Specie quando, fra 2022 e 2023, l’Armenia si è spesso rivolta anche agli Stati Uniti per una mediazione con l’eterno nemico Azerbaijan a causa delle continue scaramucce di frontiera e del blocco del corridoio di Lachin.

Il picco lo si è raggiunto proprio pochi giorni prima dell’ultimo brevissimo conflitto. L’11 settembre 2023 sono infatti arrivati in Armenia militari americani per un’esercitazione congiunta con l’esercito di Erevan, durata fino al giorno 20. E’ stata una presenza ancora simbolica, ma sufficiente a far intravedere al presidente russo Vladimir Putin lo spettro di un’altra Georgia.

Si trattava di soli 85 uomini appartenenti alla Guardia Nazionale del Kansas e alla 101° Divisione Airborne, che hanno operato nella base addestrativa Zar della 12a Brigata armena.

Gli armeni hanno contribuito con 175 uomini e le manovre, denominate “Eagle Partner”, avevano per scopo dichiarato, come da dispaccio del Ministero della Difesa di Erevan, di: “Aumentare il livello di interoperabilità delle unità partecipanti alle missioni internazionali di mantenimento della pace, scambiare le migliori pratiche nel controllo e nella comunicazione tattica, nonché aumentare la preparazione dell’unità armena per le previste operazioni di valutazione del concetto di capacità operative della NATO”.

Ecco quindi spuntare l’Alleanza Atlantica, pronta a riempire eventuali vuoti strategici lasciati dalla Russia. E del resto, alcuni giorni prima delle manovre, il 3 settembre, il presidente del Comitato Europeo per lo sviluppo della NATO, l’austriaco Gunther Fehlinger, ha invitato apertamente l’Armenia ad abbandonare la CSTO per passare armi e bagagli nella NATO.

Una tentazione molto forte che lo stesso premier Pashinyan ha così espresso in un’intervista concessa a Luca Steinmann per “Repubblica”: “E’ stato un errore strategico affidarci alla Russia per la difesa del paese. L’architettura di sicurezza dell’Armenia è stata legata alla Russia per il 99,999 %. Ma oggi vediamo che la Russia stessa ha bisogno di armi. Perfino se desidera farlo, la Russia non può venire incontro ai bisogni dell’Armenia”.

L’avvicinamento all’Occidente del governo Pashinyan, peraltro, è stato caratterizzato anche da aiuti umanitari all’Ucraina e perfino dal processo di ratifica avviato dal parlamento di Erevan per lo statuto di Roma della Corte internazionale ICC, la stessa che ha comminato un mandato d’arresto per Putin, e la cui osservanza obbligherebbe anche gli armeni, teoricamente, a imprigionare il leader di Mosca qualora visitasse il loro paese.

Ecco perché il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, ha ammonito: “Stiamo monitorando la situazione, ma le esercitazioni congiunte fra Armenia e Stati Uniti sono preoccupanti e non aiutano a rafforzare un’atmosfera di fiducia reciproca nella regione”.

Pochi giorni dopo l’Azerbaijan attaccava il Nagorno Karabakh col tipico pretesto, ormai da oltre vent’anni buono per tutte le stagioni, della “operazione antiterrorismo”.

Attacchi concentrati

Legando la questione del corridoio di Lachin, unico transito terrestre fra Armenia e Artsakh, alla loro rivendicazione di un “corridoio di Zangezur” che dovrebbe collegare l’Azerbaijan alla sua citata exclave del Nakhicevan, gli azeri hanno dal dicembre dell’anno scorso bloccato i flussi logistici diretti alla popolazione del Nagorno Karabakh, nonostante il mantenimento del corridoio rappresentasse una delle condizioni del cessate il fuoco del 2020. Un’iniziativa partita il 12 dicembre 2022 da sedicenti “ambientalisti azeri”, forse agenti di Baku sotto copertura, che hanno inscenato proteste sul valico per presunta “esportazione illegale di minerali”.

Nei giorni successivi sono state le stesse autorità azere a sigillare il valico come misura di sicurezza, prendendo il pretesto “ambientalista” per chiedere, in cambio della cessazione del blocco, il permesso di far entrare in Artsakh contingenti di polizia per “verificare” lo status delle miniere dell’enclave.

Il tutto associato al taglio delle forniture di gas armeno per il Nagorno Karabakh che passavano dal territorio azero. A nulla sono valsi tentativi di mediazione, non si sa quanto davvero validi, degli Stati Uniti, a cominciare dal trilaterale fra Pashinyan, Aliyev e il segretario di Stato USA Anthony Blinken tenutosi in Germania il 18 febbraio 2023 a margine della Conferenza della Sicurezza di Monaco di Baviera.

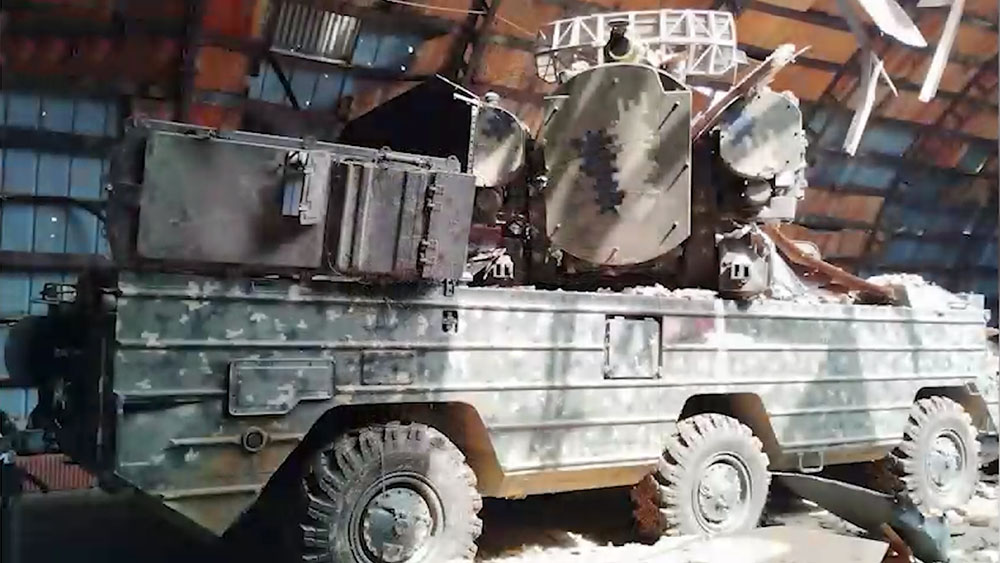

Montando la tensione, nonostante il passaggio a singhiozzo di qualche convoglio umanitario, il 15 giugno si sono anche avuti scontri a fuoco fra alcuni militari azeri (nella foto sotto e sopra armi e munizioni cadute in mani azere in Nagorno Karabakh) e guardie di frontiera armene dell’Artsakh, che hanno sventato un tentativo dei primi di traversare il ponte di Hakari e piantare una bandiera azera in territorio avverso. Gli azeri sono stati respinti da alcune fucilate, ma intanto il villaggio di Yeraskh veniva raggiunto da colpi d’artiglieria intimidatori.

Dopo altri tre mesi di rapporti al limite della rottura, la scintilla per l’intervento militare è scoccata la mattina del 19 settembre 2023, quando Baku ha dato notizia della morte di 6 suoi cittadini, fra cui due civili e quattro poliziotti, a causa di “ordigni esplosivi posti da gruppi di sabotatori armeni”. Secondo i servizi di sicurezza dell’Azerbaijan, fin dalle 4.00 del mattino di quel giorno sono morti i due civili, uomini di 53 e 58 anni, “uccisi da una mina posta da separatisti armeni nel distretto di Khodzhavenskiy, nella zona di temporaneo dispiegamento del contingente russo di peacekeeping”.

Poco dopo, quattro agenti di polizia, di età compresa fra 25 e 36 anni, si stavano recando sul posto a bordo di un vecchio autocarro Kamaz per indagare sulla sciagura, quando, mentre percorrevano la strada di Shusha, “sono saltati su una mina posata in un tunnel stradale in costruzione da gruppi armeni illegali”. Questa la versione azera dei fatti, che anziché essere sottoposta a inchiesta ha subito fatto scattare nel giro di poche ore la rappresaglia.

Forze azere da tempo evidentemente pronte e schierate sul potenziale fronte, sono entrate in azione portando infine l’Artsakh alla resa. Il Ministero della Difesa di Baku ha diramato un comunicato in cui, in sostanza, dava il via alla breve guerra definendola “un’operazione antiterrorismo”: “Sono state lanciate attività antiterroristiche locali per garantire le disposizioni della Dichiarazione Trilaterale (cioè il cessate il fuoco del 2020, n.d.r.), reprimere provocazioni su larga scala nella regione economica del Karabakh, per disarmare e garantire il ritiro delle formazioni delle forze armate armene dai nostri territori, neutralizzare le infrastrutture delle loro forze armate, garantire la sicurezza della popolazione civile ritornata nei territori liberati dall’occupazione, dei civili coinvolti nei lavori di costruzione e restauro e del nostro personale militare, e infine ripristinare l’ordine costituzionale della Repubblica dell’Azerbaigian”.

Fin dalle prime ore, l’esercito azero ha lanciato attacchi concentrati con “armi di precisione” su postazioni militari delle forze dell’Artsakh, secondo Baku composte in parte da militari dell’Armenia. Anche la capitale dello staterello, Stepanakert, che gli azeri chiamano Khankendi, è stata colpita e all’udire le prime esplosioni la popolazione è scesa in rifugi e cantine.

I militari russi del contingente di pace (nella foto sotto un loro check-point), nonché l’osservatorio russo-turco, sono stati informati all’ultimo momento, praticamente a fatto compiuto, potendo solo constatare la nuova esplosione di violenza.

Fra i primi commenti, a caldo, s’è segnalato quello di Marie Dumoulin, direttrice del Wider Europe Programme presso il Consiglio Europeo di Relazioni Estere: “La Russia non ha voluto prendere partito in questo conflitto, permettendo in pratica all’Azerbaijan di forzare la situazione. Sarà tutto da vedere se la Russia sarà in grado di mediare per un rinnovato cessate il fuoco. E questo, quando verrà, avrà un alto costo politico per il governo dell’Armenia”.

Intanto, il consigliere per la politica estera del presidente azero Aliyev, Hikmet Hajiyev, annunciava che “le nostre truppe hanno superato in più punti la linea di contatto con le forze armene”, e anche: “Non possiamo più tollerare la presenza di queste forze sul nostro territorio e di una struttura (lo stato dell’Artsakh, n.d.r.) che sfida ogni giorno l’integrità e la sovranità dell’Azrbaijan”.

Nelle ore convulse dell’attacco il governo azero ha diffuso numerosi filmati ripresi da droni che mostrano la distruzione in tempo reale di posizioni difensive delle milizie armene mediante munizioni di precisione e droni kamikaze. A terra, l’avanzata delle truppe azere, seguita al martellamento dall’aria, avrebbe sfruttato più direttrici, soprattutto dall’area di Shusha, una delle zone che gli azeri avevano strappato al Nagorno Karabakh durante il conflitto del 2020, posizione vantaggiosa perché sopraelevata rispetto alla peraltro vicina Stepanakert, che dista solo 16 chilometri e sta al centro di una conca, circondata da creste.

Proprio la fine del conflitto di tre anni fa, si può dire avesse arrestato l’esercito azero sulla via del capoluogo dell’Arstakh e non v’è dubbio che Baku, secondo il suo punto di vista, deve aver considerato l’ultima operazione come il completamento di un “lavoro”, per modo di dire, lasciato a metà. Per l’armata azera, la conduzione della breve operazione ha avuto in sostanza il carattere di una “passeggiata”.

Per quanto non siano stati divulgati troppi dettagli sull’entità precisa delle forze impegnate, si può arguire che sia bastata solo una parte dell’apparato bellico di Baku per “saturare” di attacchi una superficie relativamente piccola come quella rimasta ormai all’Artsakh, poco più di 3.000 chilometri quadrati, cioè meno della Valle d’Aosta.

Il fulcro delle operazioni, dato l’ambiente orografico dell’altipiano, consisteva in sostanza nel negare il controllo delle alture e dei crinali alle milizie armene, colpendone gli appostamenti con le suddette armi di precisione, per far sì che le vie di comunicazione sul fondovalle fossero aperte alla penetrazione delle forze azere. La distruzione, con attacchi d’artiglieria e droni, o la cattura del poco materiale militare pesante in possesso alle milizie locali, unitamente alla mancanza di soccorso da parte dell’Armenia hanno condizionato l’andamento dell’impari lotta.

Da Erevan, Pashinyan ha fin dalle prime ore precisato: “L’Armenia non è parte in causa di questo conflitto. L’Azerbaijan ha iniziato un’operazione militare terrestre mirata alla pulizia etnica degli armeni del Karabakh. Dichiaro che l’Armenia non è coinvolta in azioni armate e non ha un esercito in Karabakh. Per il momento la situazione lungo il confine armeno-azero è stabile”.

Queste le parole destinate a infiammare gran parte dell’opinione pubblica interna, che ha accusato il premier di “tradimento” della causa. In verità alcuni militari dell’esercito armeno sarebbero stati oggetto di tiri da parte azera presso la città di confine di Sotk, ma Baku ha negato. Alla fine della prima giornata, gli armeni davano già un provvisorio bilancio di 27 morti e 200 feriti. Nella mattinata del 20 settembre gli attacchi sono proseguiti e il sindaco di Martuni, Aznavur Saghyan, è stato ucciso da un cecchino azero. I rapporti sulla cattura progressiva di villaggi e monasteri indicano che l’esercito azero è entrato nel territorio passando dai confini delle tre maggiori province dell’Artsakh, ossia Martakert, Askeran e Martuni.

La vittoria di Golia

Nel secondo giorno di battaglia fuoco azero “di armi leggere”, come ha comunicato Mosca, ha centrato per errore un veicolo russo della forza di peacekeeping, che stava ritornando da un posto di osservazione presso il villaggio di Janyatag, uccidendo i cinque militari a bordo, fra cui il capitano Ivan Kovgan, 52 anni, già ufficiale della Marina Russa e della forza sottomarini, che da un paio di mesi era stato designato vicecomandante della forza di pace che il Cremlino ha inviato in loco da fine 2020.

La Procura dell’Azerbaijan ha aperto subito un’inchiesta che entro il 21 settembre ha portato all’arresto di militari azeri presunti responsabili, il cui comandante è stato sospeso dal servizio. Da una prima ricostruzione, sembra che i militari russi siano stati confusi per armeni a causa delle condizioni del terreno e della nebbia. Il presidente Aliyev s’è scusato al telefono con Putin.

Durante l’offensiva, si sono susseguiti i vani appelli dell’ONU e dell’Unione Europea per una cessazione immediata delle ostilità, che si è avuta soltanto perché, nel giro di 24 ore, constatata l’impossibilità di resistere, sono state le stesse autorità dell’Artsakh a decidere di arrendersi. Attorno alle 13.00 del 20 settembre, su consiglio dei peacekeepers russi, le milizie armene hanno manifestato l’intenzione di deporre le armi, anche se ancora l’artiglieria azera ha colpito Stepanakert interrompendo le linee elettriche.

Sempre il 20 settembre, il colonnello azero Anar Eyvazov, portavoce del Ministero della Difesa di Baku, ha fatto un primo rapporto sui risultati tattici della “guerra di un giorno”, come potrebbe essere definita: “L’esercito azero ha preso il controllo di 90 postazioni militari delle truppe armene e molte colline strategiche.

Sono stati catturati al nemico 7 veicoli militari, vari mortai, un carro armato, 2 veicoli da combattimento da fanteria e numerose armi e munizioni. Le forze armene che hanno esaurito le munizioni si sono arrese. E non abbiamo aperto il fuoco su chi si arrendeva”.

Il 21 settembre a Yevlakh s’è tenuto un primo negoziato fra azeri e armeni del Karabakh, mediato dalla Russia. Proprio i russi, che schierano un contingente di pace di 2000 militari, hanno suggerito alle milizie dell’Artsakh d’arrendersi. La delegazione azera era guidata da Ramin Mamedov, quella del Karabakh da Sergey Martirosyan e David Melkumyan, per la Russia era presente il contrammiraglio Oleg Semyonov. Nell’incontro si è “discusso della reintegrazione degli armeni del Karabakh nel quadro costituzionale dell’Azerbaigian”.

Ci saranno altri negoziati e il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, afferma: “Ci sono presupposti per un cessate il fuoco duraturo e per il ritorno degli sfollati nei luoghi di residenza”. Intanto, politici locali come Artak Beglaryan hanno segnalato che “l’ingresso di soldati azeri a Stepanakert può portare a incidenti armati con i civili”.

Sul piano militare non c’è stato confronto, poiché l’Azerbaijan figurava davvero come Golia contro Davide, con la differenza che in questo caso a Davide è mancata la “fionda”. Le forze armate azere contano un totale di 126.000 uomini, mentre le milizie armene in Artsakh non superavano 25.000, ma il divario è ancora più ingente in mezzi e armi. Baku conta quasi 500 carri armati fra T-72 e T-90, molti dei quali modernizzati con sistemi elettronici delle israeliane Rafael ed Elbit, mentre vecchi T-55 vengono ancora utilizzati come semoventi di risulta, per il supporto di fuoco.

C’è poi una varietà di altri mezzi blindo-corazzati da fanteria e da appoggio, tra cui spiccano 253 BMP. Quanto a mezzi corazzati, l’Artsakh aveva invece solo 20 T-72, più 68 BMP.

Notevole è l’apporto della Turchia, e anche di Israele, nel rifornire e modernizzare l’apparato bellico azero, specialmente nei settori dell’artiglieria e dei droni. Fra gli armamenti di fabbricazione turca più interessanti in servizio nell’esercito di Baku, probabilmente utilizzato negli scontri degli ultimi giorni, caratterizzati dall’uso di armi guidate che hanno centrato postazioni armene, come confermato da numerosi filmati, c’è il sistema missilistico tattico TRLG-230, prodotto dalla Roketsan di Ankara. Costituisce una versione migliorata del precedente TRG-230 e come questo è costituito da un gruppo variabile di tubi lanciamissili, da 6 a 12, installati su autocarri pesanti di vario tipo, da 6 a 8 ruote.

Il missile ha un calibro di 230 mm e porta una testata esplosiva da 42 chili a frammentazione. La gittata massima è di 70 km e l’errore circolare probabile (CEP) di soli 2 metri. La precisione è dovuta al fatto che il TRLG-230 (nella foto sopra), oltre a un sistema di navigazione GPS o Glonass (a seconda della rete disponibile in loco), è a guida laser.

Ed è progettato per essere pienamente compatibile col drone, anch’esso turco, Bayraktar TB-2. L’impiego di questo lanciamissili avviene quindi in stretta simbiosi con un Bayraktar che circuita sopra l’area degli obbiettivi e li illumina con il suo designatore laser. L’esercito azero disporrebbe almeno di 20 sistemi TRLG-230 e poiché è acclarato che l’aviazione azera possieda “dozzine” di droni TB-2 è presumibile che siano stati usati entrambi come un unico sistema integrato.

Senza contare ovviamente l’impiego del drone per attaccare con le proprie armi di bordo gli obbiettivi di terra. Fra gli armamenti della Roketsan operativi con le truppe di Baku c’è anche il lanciarazzi pesante autocarrato TRG-300 Kasirga (nella foto sopra).

E’ un sistema di 4 tubi di lancio su autocarro tedesco MAN a 6 ruote motrici, capace di lanciare grossi razzi da 300 mm di calibro con guida inerziale GPS/Glonass. La gittata è di ben 120 km ed è chiaro che si tratta di un sistema che può impunemente attaccare posizioni di avversari deboli e incapaci di reagire con tiro di controbatteria su grandi distanze, quali sono appunto le milizie dell’Artsakh, dotate di pochi vecchi semoventi ex-russi Akatsiya da 152 mm, alcune decine di pezzi d’artiglieria trainata da 122 e 152 mm e pochi droni Krunk di fabbricazione armena, pesanti 60 kg al decollo, per 4 metri d’apertura alare, e utilizzabili solo per ricognizione disarmata.

Un altro sistema molto efficace è stato fornito all’Azerbaijian da Israele e peraltro era già stato impiegato anche nel conflitto con l’Armenia del 2020. E’ il drone kamikaze IAI Harop (nella foto sotto), un canard a elica propulsiva che può operare entro un raggio massimo di 200 km dalla stazione terrestre di controllo remoto, ma che può circuitare fino a un tempo massimo di 9 ore sull’area di battaglia, a quote fino a 4600 metri. Lungo 2,5 metri e con apertura alare di 3 metri, l’Harop pesa 135 kg, è relativamente veloce, per la sua categoria, con 417 km/h di velocità massima, e porta una testata da ben 23 kg, sicuramente efficace entro il raggio di 5 metri stimato per il CEP dell’ordigno.

L’Harop è stato utilizzato contro obbiettivi robusti e/o “paganti”, come veicoli corazzati, postazioni fortificate o batterie di sistemi antiaerei. Sono solo alcuni esempi di una panoplia che è stata fornita di buon grado dal “fratello” turco e anche da uno stato ebraico per cui l’Azerbaijan è prezioso come stazione d’intelligence per monitorare il confinante Iran.

E a proposito di forniture di armamenti all’Azerbaijan provenienti anche dall’Italia, lo stesso presidente dell’Armenia, Vahagn Khachaturyan, ha espresso i suoi timori il 24 settembre: “Non posso nascondere che siamo preoccupati per la cooperazione militare tra Italia e Azerbaigian”. Alludeva soprattutto al contratto recentemente firmato per la prossima consegna di almeno 4 esemplari di aereo da trasporto tattico Alenia C-27J Spartan. Del resto, per Roma il rapporto con Baku è prezioso, essendo il paese turcofono fra i maggiori fornitori di gas, specie in alternativa alla Russia.

Si spara ancora?

La rabbia per l’occupazione dell’enclave e la pulizia etnica incombente è comune in Armenia e nell’Artsakh. E anche se la resa è cosa fatta è possibile, sulla base di indiscrezioni degli ultimi giorni, che alcuni gruppi di irriducibili armeno del Karabakh tentino una sfuggente resistenza o quantomeno azioni di sabotaggio.

Già il giorno successivo alla resa, il 21 settembre, si sono uditi nell’area di Stepanakert numerosi colpi d’arma da fuoco, interpretate come violazioni della tregua. Lo stesso giorno, con un comunicato specifico il Ministero della Difesa di Baku ha sentito il bisogno di ribadire che “le operazioni antiterrorismo andranno avanti finchè tutti i ribelli armeni non avranno deposto le armi”. Chiaramente si intendono per “operazioni antiterrorismo”, in questa accezione, quelle che sarebbero attività di polizia, perquisizione, pattugliamento di plotoni azeri in questi e nei prossimi giorni nella regione fresca di conquista. Non si intendono certo azioni di guerra vera e propria, con artiglieria e droni, come quelle cessate con la resa dell’Artsakh, quando per battere un’entità statale, ancorché piccola, erano necessari armamenti pesanti.

Certo, al bisogno, anche l’armamento pesante può tornare a tuonare. Poco dopo, il 22 settembre, il consigliere presidenziale azero Hajiyev ha promesso “un’amnistia per i membri dei gruppi armati del Karabakh che depongono le armi, anche con riguardo a ex-militari e combattenti, se possono essere classificati in tale modo, e per quelli che prevedono un’amnistia”.

Anche se i civili armeni stanno abbandonando in massa la regione, è possibile che gli azeri temano che si lascino indietro gruppi pronti a tutto per rendere la vita difficile al conquistatore. E c’è da credere che l’esercito azero si starà già facendo un’idea abbastanza precisa del tipo di minaccia soppesando la quantità di armi e munizioni consegnate dall’Artsakh per capire se ne mancano molte all’appello, considerati i dati di intelligence sull’entità, almeno indicativa, dell’arsenale dello staterello.

La mattina del 23 settembre i peackeepers russi (nella foto sotto una postazione) hanno riportato che si è verificata una sparatoria in cui è stato ferito un soldato azero, stando al laconico dispaccio del Ministero della Difesa di Mosca: “Una violazione del cessate il fuoco è stata registrata nel distretto di Mardakert. Un soldato delle forze armate azere è stato ferito durante uno scambio di colpi”.

Il 24 settembre il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan ha rinnovato in sede ONU la richiesta di “una missione delle Nazioni Unite per la valutazione delle necessità e l’accertamento dei fatti nel Nagorno Karabakh”, ma non si è fatto illusioni aggiungendo che “la comunità internazionale non è riuscita a venire in soccorso della popolazione negli ultimi nove mesi”.

Da Baku, il titolare azero agli Esteri, Jeyhun Bayramov, gli ha ribattuto: “Continuiamo a credere fermamente che vi sia un’opportunità storica per l’Azerbaijan e l’Armenia di stabilire relazioni di buon vicinato e coesistere sotto confini internazionalmente riconosciuti”. Ma il fatto che l’Armenia non sia stata parte in causa nella resa dell’Artsakh, con tutto ciò che consegue in termini di polemiche interne e rischi per il governo di Pashinyan, rende questa prospettiva una chimera, senza dimenticare gli appetiti azeri per il collegamento col Nakhicevan.

Nuove resistenze alla penetrazione azera in diverse aree del Karabakh sono state segnalate il 27 settembre dal canale Telegram Slavyangrad, secondo cui ci sarebbero ancora combattimenti a livello locale nell’area della grande riserva idrica di Sarsang, dove una grande diga sul fiume Tartar, non solo costituisce una delle maggiori garanzie contro la siccità, ma fornisce potenzialmente almeno il 40% dell’elettricità all’Artsakh.

Secondo quanto riportato da Slavyangrad: “Stanotte, come risultato delle azioni offensive delle forze armate azere, la riserva di Sarsang è caduta sotto il controllo dell’Azerbaijan. E’ stato anche conquistato un villaggio a Nord di essa, ma le forze azere hanno fallito nell’avanzare verso Sildiran. Inoltre, come risultato delle azioni offensive della notte, sono state prese montagne nell’ovest del Nagorno Karabakh e anche due villaggi sono stati espugnati. L’avanzata su questa sezione del fronte è stata più meno di 15 chilometri”.

Queste fonti, certamente da verificare, lasciano intuire che almeno un gruppo armato dell’Artsakh potrebbe ancora operare, almeno al 27-28 settembre, nella parte settentrionale della regione invasa per offrire una moderata resistenza, favorita dal terreno accidentato. Nota ancora il canale Telegram: “Le forze armate dell’Azerbaijan stanno ancora tentando di tagliare in due il gruppo armato, ma ora non attraverso Sildiran, bensì attraverso le montagne a Nord”.

Washington torna alla carica

L’arrivo ininterrotto di profughi in Armenia ha catalizzato l’attenzione degli Stati Uniti, sia per il peso della lobby di cittadini USA di origine armena, sia per l’importanza strategica di seguitare una penetrazione di Washington nella regione, rivaleggiando con l’influenza russa proprio sfruttando “l’effetto delusione” per la mancata difesa del Nagorno Karabakh.

Il 26 settembre è giunta in Armenia la direttrice dell’US Agency for International Development (USAID), Samantha Power, accompagnata dal vicesegretario del Dipartimento di Stato Yuri Kim. Insieme hanno visitato il campo d’accoglienza di Kornidzor e incontrato il premier Pashinyan. La Power ha dichiarato: “Siamo qui per affermare il supporto degli Stati Uniti alle sovranità, integrità territoriale, indipendenza e democrazia dell’Armenia e per aiutarla a venire incontro ai bisogni umanitari causati dalla recente violenza in Nagorno Karabakh”.

La funzionaria di Washington ha anche evocato l’invio di “osservatori indipendenti e organizzazioni umanitarie nella regione per le necessità dei civili”. E’ chiaro che il messaggio fra le righe dell’inviata americana è che gli USA intendono sostituirsi alla Russia come nume tutelare dell’Armenia. Il che però rischia di accentuare divisioni interne alla stessa società armena fra chi tende ancora a fidarsi degli storici vicini settentrionali, pure essi di religione ortodossa, e chi è tentato dalla via atlantica.

Non poteva mancare lo “zuccherino” del caso, ovvero un pacchetto da 11,5 milioni di dollari in aiuti umanitari che l’inviata americana ha annunciato a beneficio dell’Armenia, circa il doppio dei 5,2 milioni di dollari promessi dall’Unione Europea. Ciò non fa che aumentare il nervosismo di Mosca e ancora il 28 settembre il portavoce di Putin, Peskov, ha ammonito l’attuale governo armeno circa la decisione di firmate lo statuto di Roma per la corte internazionale ICC, che vorrebbe il presidente russo in galera per la guerra in Ucraina: “Questa decisione è estremamente ostile nei riguardi della Russia. L’Armenia se ne rende conto. Speriamo che questa decisione non abbia impatto negativo sulle nostre relazioni bilaterali”.

E’ intuibile che i russi cercheranno in ogni modo di riconquistare l’influenza su Erevan, probabilmente sostenendo sempre più l’opposizione a Pashinyan, reo di aver portato soldati americani in Armenia, forse anche attraverso un cambio di regime.

Del resto, la fine sostanziale dell’enclave armena in Nagorno Karabakh, da un lato alleggerisce l’impegno di Mosca e le fa guadagnare credito nei rapporti con Baku e soprattutto con Ankara. Ma la questione del Nakhicevan costituisce fra russi e armeni una moneta di scambio in termini di sicurezza sufficiente a giustificare un riavvicinamento. Il governo del Cremlino potrebbe sempre ribadire all’opinione pubblica armena che se negli ultimi tempi la protezione russa è stata meno decisa, lo è stato come misura punitiva per le aperture di Pashinyan all’Occidente, presentandolo come l’unico capro espiatorio.

In tutto questo, la morsa azera sulla regione invasa è stata sancita il 27 settembre dall’arresto “per terrorismo” dell’ex-primo ministro dell’Artsakh, Ruben Vardanyan, in carica dal novembre 2022 al febbraio 2023. Gli azeri lo hanno catturato sul confine mentre tentava di passare in Armenia. Ex-cittadino russo, miliardario, 55 anni, Vardanyan è stato accusato di “finanziamento del terrorismo, creazione e partecipazione in formazioni armate illegali e attraversamento illegale del confine di stato dell’Azerbaijan”.

L’indomani, 28 settembre, l’ultimo presidente dell’Artsakh, Samvel Shakhramanyan, ha emanato un decreto, che proclama “lo scioglimento dello stato dell’Artsakh entro il 1° gennaio 2024”.Una pezza giuridica su una situazione di fatto a cui seguiranno inevitabilmente altri contraccolpi, fra le montagne su cui si intrecciano gli interessi di potenze vicine e lontane.

Foto: Ministero Difesa Azero, Presidenza Azera, Ministero Difesa Russo, IAI e Roketsan

Commenti recenti