Dizionario Foucault. Guerra

di DOPPIOZERO (Pierandrea Amato)

Papà, voglio la pace

Lo sai che non siamo ricchi, Mario

Maicol&Mirco, il manifesto, 9 febbraio 2024

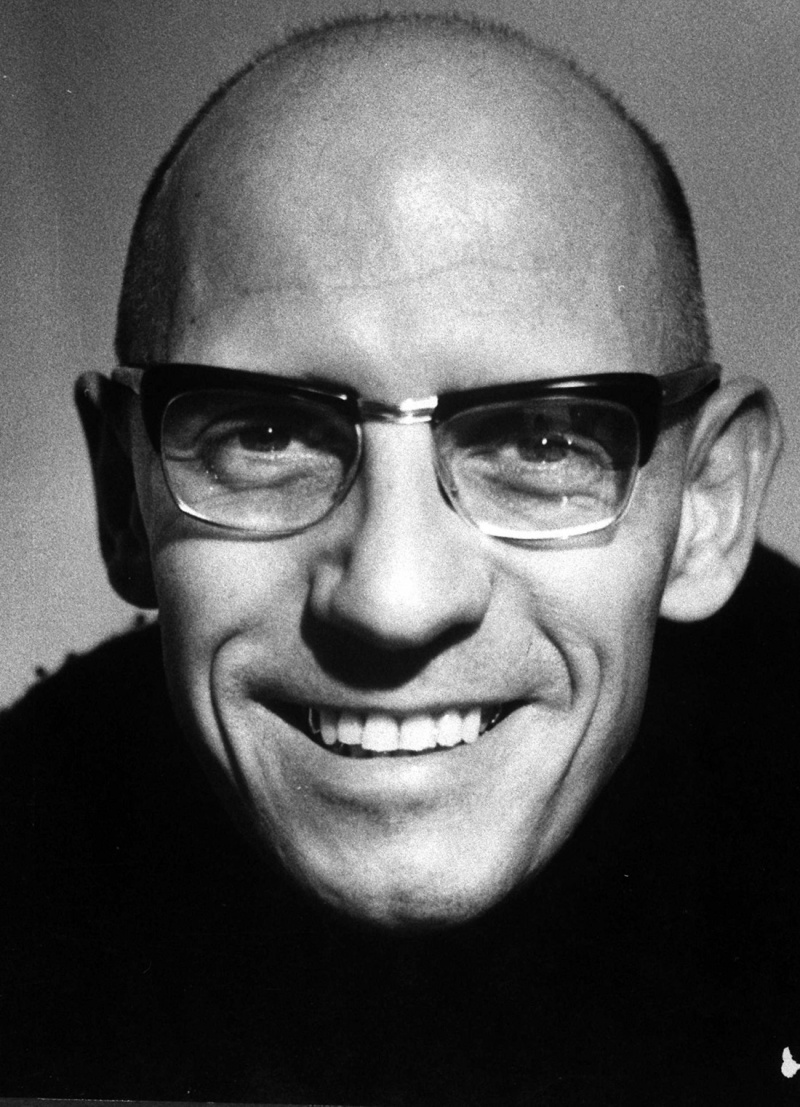

Tra i lacerti che sopravvivono oggi di Michel Foucault, nonostante l’impegno diffuso a farne solo un cadavere vi è un brandello rimasto un po’ di lato, che potrebbe, chissà, proprio per la sua eterogeneità, costringerci oggi a pensare “Foucault oltre Foucault”. Tuttavia, per farlo bisogna partire non direi da lontano, ma di traverso sì.

Non vorrei sbagliarmi ma forse nessuno come Mario Tronti (1931-2023), nell’ultimo, ampio tratto della sua frastagliata esperienza teorica, ha insistito con tanta caparbietà nel segnalare la catastrofe che si accompagna con l’eclissi di quella che lui considerava la (grande) politica del XX secolo: lo spazio di un conflitto tra due superpotenze come rispecchiamento dello scontro tra capitale e lavoro; territorio in grado di tenere sotto controllo la barbarie innanzitutto della guerra. Un katechon, la politica, capace dunque di frenare le dissoluzioni selvagge della storia. Il teorico italiano dell’autonomia del politico degli anni Settanta è chiamato a registrare, con il collasso dello Stato comunista, il tramonto della politica; o meglio, per citare il titolo di un suo libro bellissimo e tormentato del 1998, “la politica al tramonto”.

Perché evocare la parabola di Tronti, che peraltro poco aveva in simpatia il pensiero francese post-strutturalista, a quarant’anni dalla morte di Foucault? Nientemeno, direi, che per una questione tanto triviale come l’attualità. La mia impressione, infatti, è che uno dei contributi più fecondi dell’impresa di Foucault sia il tentativo di smantellare una visione “messianica” della politica, affievolendo quindi il lutto per la sua irrimediabile crisi: la politica, in fondo, come Foucault espone nelle aule del Collège de France nel 1976, non è altro che un simulacro della guerra.

Il 1976 rappresenta un anno di grazia per Foucault. Comincia, con la pubblicazione di La volontà di sapere, la sua esplosiva, incompiuta e dalla vicenda editoriale intricatissima Storia della sessualità (erano previsti sei volumi; ne usciranno con Foucault in vita solo altri due, più un altro rimasto inedito solo in anni recenti), cui fa da contraltare coevo, al Collège de France, un ciclo di lezioni, Bisogna difendere la società (Feltrinelli, 1998), molto ambizioso e che potremmo considerare quasi un hapax, dal momento che il filo rosso che guida le ispezioni genealogiche di Foucault intorno alla filigrana del potere moderno è la guerra. Tema che lo stesso Foucault, mentre lo tratta diffusamente, ammette che forse, un po’ curiosamente, dovrebbe essere abbandonato. Certo, per chi legge Foucault, le lezioni del ‘76 sono famose per un altro motivo, ospitando una questione che si rivelerà una fonte stupefacente d’irradiazione di innumerevoli studi, finanche un punto di svolta della filosofia politica contemporanea: nell’ultima lezione, quella del 17 marzo, Foucault presenta infatti la nozione di biopolitica. Vale a dire il punto di tensione critico più notevole nei confronti del principio giuridico della sovranità (una tematizzazione della biopolitica la ritroviamo anche nell’ultimo citatissimo capitolo di La volontà di sapere). Tuttavia, se la biopolitica oggi è un tema da cui conviene tenersi un po’ alla larga, per quanto è stato trattato e maltrattato in particolare negli ultimi trent’anni, nell’insegnamento del 1976 si aggira uno spettro – la guerra – che merita ancora la nostra attenzione tanto appare stupefacente la tesi di Foucault.

Perché la guerra? Molto semplicemente: ciò che chiamiamo potere rappresenta l’esito di una lotta, il cui punto di chiarificazione storico più evidente è la guerra. Foucault naturalmente non nega l’esistenza di una difformità tra i rapporti di potere e la guerra, ma considera, con grande spregiudicatezza, quest’ultima il punto estremo, la massima intensità di qualsiasi rapporto di forza. Scrive, precisamente, come la guerra rappresenti «la manifestazione dei rapporti di forza allo stato puro». A questo punto il maestoso edificio giuridico moderno, destinato a irretire il conflitto nelle maglie dell’ordine statuale e politico, si rivela tra le mani di Foucault un’istanza organizzata per occultare l’effettivo funzionamento del potere, la cui natura cruciale è la battaglia, ossia, una prepotenza, paradossalmente, extra-giuridica.

La posizione di Foucault, non sarebbe neanche il caso di notarlo, rovescia la celebre massima di von Clausewitz, la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, il cui funzionamento ideologico Foucault ha l’intenzione di scoperchiare: la sentenza di von Clausewitz ha il compito di occultare la disposizione meramente reattiva della politica e la sussistenza della guerra come perno cruciale dell’organizzazione dello Stato-nazione.

Sin dalla prima lezione del 7 gennaio, Bisogna difendere la società presenta una tesi molto impegnativa e suggestiva: la guerra è la condizione della politica e non la sua eccezione, non ciò che inibisce, ma ciò che essa propaga. La politica non sarebbe altro che la dissimulazione del primato della guerra, di un’ostilità violenta e permanente che alimenta la società dappertutto. Ciò che veramente interessa Foucault, a questo punto, è mostrare che nello Stato moderno la guerra non occupa uno spazio periferico, con una funzione in fondo speciale, quasi come se fosse posta ai margini, ma, al contrario, ha un ruolo costituente, fondativo, ruolo che ogni volta che diventa necessario si riattiva chiarendo l’effettivo primato di cui gode.

Non è tutto, anzi adesso viene il bello, quando Foucault si lascia andare a una forma di marxismo-leninismo radicale: «la guerra è la cifra stessa della pace» (p. 49). La pace è ciò che permetterebbe alla guerra, se le riconosciamo la capacità di materializzare il culmine dei rapporti di forza sociali, di agire senza tregua, pressocché indisturbata. In altri termini, è proprio la pace la condizione più promettente per un’azione incessante di guerra: «la guerra che non cessa di svolgersi dietro l’ordine e la pace, la guerra che travaglia la nostra società, e la divide in modo binario» (p. 57). Che significa? Che l’intera nazione si organizza, pure in tempo di pace (che pace, a ben vedere, non è), come se fosse in guerra: l’istanza simbolica e ideale della guerra s’impossessa di ogni rapporto sociale, tanto da diventare persino invisibile pur governando la trama della realtà. La guerra divide in due la società, scrive Foucault. Vale a dire: essa agisce non verso il fuori, contro un nemico esterno, ma s’indirizza all’interno, facendo avvertire il proprio peso nelle maglie del proprio campo. Evidentemente, allora, Foucault sta pensando a una forma della guerra che non coincide con il suo profilo giuridico determinato dallo scontro tra nazioni. Se la macchina giuridica tende a rimuovere il conflitto, armonizzando nella legge l’inconciliabile, filtrando nell’uguaglianza giuridica il dissidio, in realtà, secondo la tesi di Foucault, una scissione continua a persistere e tanto più si rivela estrema quanto più, appunto, giunge alla condizione ultima della separazione, la cui natura non è giuridica, sociale, economica ma, se possibile, più profonda. Foucault chiama tutto questo «guerra delle razze».

La guerra delle razze, se capiamo bene, è una tecnica di governo impegnata a gestire una popolazione in cui gli individui sono formalmente liberi e quindi potenzialmente ingovernabili. Sorge a questo punto la necessità di una rottura all’interno dello Stato in grado di mettere l’una contro l’altra parti della popolazione non omogenee. È a questo punto che interviene il binomio guerra-razzismo: si fa appello alla purezza della popolazione, individuando chi, al suo interno, inquina la sua presupposta autenticità. Più che a un conflitto tra Stati, Foucault allude a una guerra diffusa come baricentro generale nella filigrana dell’organizzazione delle società moderne. La guerra delle razze, a ben vedere, è una strategia per consentire alla guerra di proseguire, anche in un supposto tempo di pace, il proprio compito quotidiano, scovando un nemico grazie al quale immaginare e consolidare l’identità di un popolo. Sì, perché naturalmente un nemico totale, come solo uno razziale può materializzare, non fa altro che rafforzare e cristallizzare il processo di identificazione popolare del popolo.

Che cosa ci lascia Foucault con le lezioni del ‘76? Un’indicazione con cui probabilmente è difficile fare i conti: contro la ferocia della guerra non ha probabilmente molto senso alzare la bandiera del pacifismo. Per intenderci è ciò che, tra l’altro, ci lascia vedere Oppenheimer di Christopher Nolan: l’artefice della bomba atomica, l’arma che dovrebbe impedire qualsiasi guerra, minacciando di scatenare l’ultima guerra, diventa un’improbabile figura di riferimento per il movimento pacifista; a dimostrazione che la pace, una politica della pace, non può che fiorire proprio nelle viscere della guerra e quindi essere sin dall’inizio spacciata. Insomma, disertare la brutalità della guerra vuol dire prendere congedo, a malincuore, anche dalla sensatezza della pace. Piuttosto, per venire fuori dalla guerra si tratterebbe, in un’ottica foucaultiana, probabilmente di lavorare per infrangere, in qualsiasi forma si presentano, rapporti di forza cristallizzati, scompaginando relazioni di potere in cui, come indica la guerra delle razze, da una parte sta il bene e dall’altra il non-bene. Si tratta, cioè, di schivare la dialettica guerra-pace, provando a sfiancare i legami che fanno della guerra lo sfondo, pure inconscio, di qualsiasi relazione sociale.

In questa prima parte del 2024, mentre è in corso un tentativo ben strutturato di spazzare via il popolo palestinese, è come se la lezione di Foucault venisse nuovamente al mondo. In effetti, mentre stiamo verificando che non c’è spazio per un vecchio, democratico movimento pacifista, perché, quando si sbriciolano le maschere politiche, e un’intera società si organizza secondo un modello militare, che senso avrebbe manifestare per la pace, se la pace è la condizione di uno stato militare che precede ed eccede persino la guerra stessa? Non c’è il rischio, durante un’aggressione smisurata come quella attualmente in atto in Palestina, che evocare la pace sia, paradossalmente e amaramente, un gesto quanto meno ambiguo? Tutt’ al più, chissà, potremmo pronunciare un disperato e impotente: Cessate il fuoco. Terminerei allora con un’annotazione un po’ laconica: oso pensare che oggi a Gaza tra chi, nonostante tutto, sta sopravvivendo, non troveremmo tanto facilmente dei pacifisti.

M. Foucault, “Bisogna difendere la società”, Feltrinelli, Milano 1998.

Commenti recenti