Come la scuola rafforza le diseguaglianze

di MICROMEGA (Marco Magni)

Il rimosso della diseguaglianza

I libri dedicati alla scuola ne ignorano quasi sempre il carattere sociale. I tratti dominanti del discorso sono costituiti, da un lato dall’idealizzazione del merito, dell’efficienza, della razionale allocazione della spesa, della libertà di scelta tra pubblico e privato o, per converso, dalla istanza della difesa della natura “pubblica” e democratica della scuola, dalla valorizzazione della passione per l’insegnamento e della sua (platonica) dimensione erotica. La diseguaglianza sociale rimane normalmente, perlomeno nella letteratura più diffusa e di successo, una glossa o una nota a margine. Una rimozione che riguarda trasversalmente destra e sinistra, anche se cifre molto vistose ci dicono che stiamo vivendo, nel campo dell’istruzione, un’epoca di crescita delle differenze sociali: i neoiscritti all’università provenienti dai tecnici e i professionali sono diminuiti, negli ultimi 10 anni, dal 40% al 26.4%.

Quando viene messa al centro del discorso, si fa della diseguaglianza nel campo dell’educazione un uso strumentale: molte pubblicazioni caratterizzate da un’impostazione economica ed economicistica considerano le evidenze della differenza di risultati scolastici degli studenti appartenenti alle diverse classi sociali come la prova della natura inefficiente e parassitaria dell’educazione pubblica, e la dimostrazione della necessità di riforme “meritocratiche” – come la “Buona scuola”, oramai in fase di implementazione avanzata – che modifichino in senso privatistico e manageriale i caratteri del sistema educativo.

Nel contesto attuale, quindi, Una scuola di classe (orientamento e diseguaglianza nelle transizioni scolastiche) di Marco Romito, uscito quest’anno per Guerini e associati, va salutato come una positiva e salutare eccezione. Un libro che è quanto più lontano si possa immaginare da un pamphlet, essendo il prodotto di una lunga inchiesta condotta attraverso il metodo etnografico (ovvero mediante l’osservazione diretta prolungata dall’interno dell’oggetto di studio) in due scuole medie della periferia milanese. Un libro che, nel merito e nel metodo, rappresenta una rarità nella ricerca scientifica nazionale, visto che l’unico precedente di rilievo che viene alla mente è Le vestali della classe media, di Marzio Barbagli e Marcello Dei, del 1969.

Le premesse teoriche

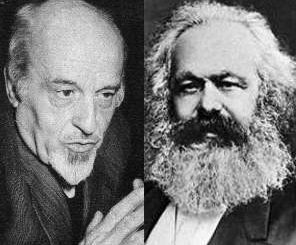

Romito, nei capitoli iniziali del libro (che sono anche una ottima introduzione al dibattito della sociologia dell’educazione) chiarisce molto nettamente la sua prospettiva: a fronte dell’approccio funzionalista, che parte dal presupposto che gli apparati scolastici vadano studiati come risposte finalizzate ad uno scopo dato (ovviamente l’educazione), la sua ricerca si situa all’interno di una prospettiva “conflittualista”: la scuola, sulla scia di Marx e Weber, è vista come il prodotto storico di strutture sociali determinate, che esprime e riproduce, sia a livello della propria organizzazione, sia a livello dei saperi che trasmette che del metodo in cui ne attua la trasmissione, le contraddizioni proprie della società di cui è il prodotto. Romito, trattando sinteticamente diversi decenni di “sociologia critica” sulla scuola, individua due diversi approcci all’interno del filone “conflittualista”: l’uno, che vede la diseguaglianza come un prodotto “esterno” ai processi educativi, ovvero come l’eredità delle appartenenze di classe degli individui che l’istituzione riproduce passivamente, ed un’altra, che pone l’accento sui fenomeni di carattere discriminatorio (come il “labeling”) generati dalle stesse istituzioni scolastiche. Ciò gli consente di motivare il suo giudizio sulla centralità dell’opera di Pierre Bourdieu. Il sociologo francese, nell’arco di un trentennio (da Les héritiers, scritto con Passeron nel ’64, fino a La noblesse d’état, dell’89) ha sviluppato un metodo che consente di trattare con efficacia critica entrambi gli aspetti del problema: la diseguaglianza, all’interno della scuola, è sì il riflesso di differenze economiche e, soprattutto, socioculturali, proprie dell’ambiente sociale di provenienza, ma è anche riprodotta e rinforzata dalle pratiche proprie della didattica e della valutazione scolastiche. Gli insegnanti, cioè, sono essi stessi gli agenti inconsapevoli della riproduzione e del consolidamento della diseguaglianza nel momento in cui giudicano come mancanza di “talento” ciò che è invece il frutto dell’estraneità del linguaggio e dei valori ereditati nell’ambiente di provenienza rispetto al linguaggio e ai valori propri dell’istituzione scolastica.

L’habitus e la violenza simbolica

Una delle acquisizioni più importanti del lavoro condotto da Bourdieu in campo sociologico consiste nella dimostrazione del modo in cui gli oppressi collaborano alla propria stessa oppressione. Bourdieu si serve dei due concetti chiave dell’habitus e della violenza simbolica, centrali nell’indagine di Romito. Secondo Bourdieu, l’esperienza sociale, sin dalla prima infanzia, plasma il corpo del singolo nella postura, nella gestualità, nel linguaggio e, dal momento in cui è data come superata la dicotomia cartesiana di corpo e mente, anche nell’immaginario e nel simbolico. L’habitus sarà quindi il prodotto incorporato della struttura sociale, quell’insieme di atteggiamenti e comportamenti che definiscono la modalità del nostro rapporto al mondo sociale e a noi stessi: è l’habitus che conduce ad un tempo colui che vive una situazione di svantaggio ad anticipare soggettivamente l’atto della selezione scolastica, rinunciando a certi obiettivi ambiziosi poiché “non sono roba per noi”, e che induce l’insegnante (o per lo meno il “tipo medio”) a valutare secondo parametri “scolastici” (come la mancanza di talento e di “dono”) ciò che è invece il prodotto dell’ineguaglianza delle condizioni sociali di esistenza.

E’ l’habitus, quindi, che prepara l’opera di incanalamento selettivo degli studenti della scuola media verso percorsi che promettono opportunità diseguali: gli alunni dei ceti popolari sono già propensi in partenza a rinunciare ai percorsi che diano accesso alle professioni di più alto livello, scartando in partenza il liceo e rivolgendosi invece agli istituti professionali e ai centri di formazione professionale. L’habitus, incorporazione dell’inferiorità (o della superiorità) sociali, fa sì che la selezione divenga – in buona parte – auto-selezione.

Tuttavia, la spiegazione del processo non sarebbe affatto completa, senza l’intervento della “violenza simbolica”: essa è costituita dall’imposizione di valori e di significati estranei che negano e delegittimano i valori e significati di cui i soggetti stessi sono portatori. La “violenza simbolica” di Bourdieu si distanzia da concetti come l’”ideologia” o il “labeling” poiché essa funziona mediante la complicità delle stesse vittime che, non avendo a disposizione un simbolico da opporre a quello che viene loro attribuito d’autorità, finiscono per agire in modo conforme al simbolico che viene loro imposto. Proprio mediante la “violenza simbolica” la scuola svolge, secondo Romito, un ruolo attivo nella produzione delle diseguaglianze, generando l’adesione dei dominati alle gerarchie simboliche della cultura dominante, che implicano l’introiezione di una condizione di inferiorità e portano a ciò che comunemente si indica come “abbassamento delle aspettative”.

Che cos’è l’orientamento scolastico

In che modo gli effetti dell’habitus e della violenza simbolica operano concretamente nell’indagine sul campo compiuta da Romito? Quest’ultima si focalizza su un aspetto determinato e specifico del funzionamento dell’istituzione scolastica, l’orientamento, ovvero sul momento in cui, all’incirca a metà della terza media, gli insegnanti forniscono alle famiglie un consiglio orientativo che indirizza gli allievi nel sistema della scuola secondaria superiore verso il liceo, il tecnico, il professionale o il corso di formazione professionale.

Romito sottolinea preliminarmente come, pur essendo considerato sempre di più, a livello istituzionale, un momento strategico dei percorsi scolastici, ossia la forma mediante cui evitare spreco di risorse umane e scelte sbagliate da parte delle famiglie, l’orientamento sia rimasto una “black box”, in assenza di studi che prendessero in esame le procedure e i criteri effettivamente adottati dagli orientatori. La protesta di Romito potrebbe essere estesa alla modalità in cui funziona, nell’insieme, il discorso sulle cose di scuola, in Italia: o propaganda, o invettiva, o utopia pedagogica, o, al massimo, teoria normativa. L’inchiesta, quando c’è, si limita a mettere in ordine dati statistici prodotti dall’istituzione oppure generati dalla compilazione di questionari. Il vuoto totale per ciò che riguarda l’analisi delle concrete interazioni pratiche e discorsive degli agenti che operano all’interno dell’apparato scolastico, il solo modo che impedisca di non limitarsi a denunciare gli effetti della diseguaglianza sociale nella scuola, ma consenta di approfondirne i meccanismi. Non è infatti l’”istituzione” in astratto, ma sono pur sempre degli attori in carne ed ossa, insegnanti e studenti, che selezionano o si “auto-selezionano”.

Romito rileva che la necessità di un’indagine approfondita deriva dal fatto che l’orientamento non è un processo di tipo burocratico, che si limiti cioè a indirizzare gli studenti verso i diversi canali scolastici in base alle valutazioni conseguite all’esame di terza media. Gli automatismi funzionano solamente per le fasce estreme di votazione, ovvero tutti gli allievi che conseguono un “9” o un “10” vengono orientati verso il liceo e tutti coloro che vengono promossi con un “6” vengono orientati verso istituti professionali o corsi di formazione professionale. Ma le fasce intermedie di votazione sono quelle che interessano la grande maggioranza degli allievi, per i quali i consigli di orientamento si diversificano molto in rapporto ai voti d’esame.

Rapporti di forza

Come si può, dunque, sintetizzare il funzionamento del processo (ovviamente, in questa sede semplificando di molto le analisi e le considerazioni dell’autore) mediante cui l’orientamento riproduce e rafforza le diseguaglianze? Due, leggendo il libro, mi sono sembrati gli aspetti salienti del meccanismo. Il primo consiste nel fatto che, pur essendo il consiglio orientativo non vincolante per la scelta delle famiglie, che hanno piena facoltà di iscrivere i loro figli ad un indirizzo diverso rispetto a quello consigliato dalla scuola, esso diviene tuttavia molto influente e autorevole per le famiglie che si trovano più in basso nella struttura sociale. Infatti, mentre le famiglie di medio e alto livello sociale, che possiedono un elevato capitale culturale, molto spesso contraddicono il parere degli insegnanti, le famiglie dotate di un basso livello di capitale culturale (molte, soprattutto in una delle due scuole studiate da Romito) seguono il consiglio degli insegnanti, anche rivedendo al ribasso i loro progetti iniziali: “I soggetti più distanti dalla cultura scolastica tendono, invece, ad assumere un atteggiamento deferente e passivo nei confronti degli insegnanti, ritagliandosi margini bassissimi di negoziazione”.

In secondo luogo – ed è questo forse l’aspetto più significativo dell’indagine di Romito – la modalità attraverso cui i docenti orientatori determinano i loro giudizi, nel momento in cui si richiama ai principi dell’equità e del merito è, in realtà, fortemente condizionata dalle appartenenze sociali degli allievi. A parità di rendimento scolastico, un ragazzo o una ragazza proveniente da una famiglia straniera o da una famiglia “proletaria” vengono molto più spesso indirizzati verso gli istituti professionali piuttosto che verso i licei.

Romito riporta in modo estremamente preciso e dettagliato i discorsi degli insegnanti rispetto ai criteri che guidano i loro consigli orientativi, dimostrando come le retoriche attraverso cui essi tendono a motivare ed a legittimare le proprie procedure di orientamento siano molto distanti dalle pratiche effettive utilizzate nell’orientare i loro alunni. Ad esempio, da un lato il discorso ufficiale afferma la pari dignità tra tutti gli indirizzi scolastici, ma la convinzione intima degli insegnanti, esplicitata nei dialoghi con il ricercatore è che “alcune scuole sono più eguali delle altre”, ovvero che i licei sono “buone scuole” e i professionali “cattive scuole”. Inoltre, mentre gli insegnanti affermano di non tenere in alcun conto l’origine sociale degli studenti nel formulare i giudizi orientativi, ma solo dei loro meriti scolastici e delle loro “inclinazioni”, le stesse origini sociali, “nel corso delle discussioni con i docenti, vengono continuamente richiamate”. E, per esempio, diventa determinante, per consigliare il liceo, stabilire se l’allievo abbia o meno una famiglia che lo supporti.

L’indagine di Romito giunge alla conclusione che il ridimensionamento delle aspettative da parte degli allievi di modesta origine sociale, lungi da essere semplicemente il riflesso di un ’”habitus” che esclude gli obiettivi culturalmente più ambiziosi, è il frutto di un’azione esplicita degli stessi insegnanti, che mirano a convincere i loro alunni di “non essere da liceo”, sostenendo spesso i loro giudizi con l’argomentazione che le famiglie non possono permettersi lo sforzo economico di un lungo percorso di studi. L’azione socialmente discriminatoria – che, nella più forte delle storie esemplari raccontata da Romito, quella di “Anna”, giunge a configurarsi come una vera e propria demolizione di un progetto di vita – viene quindi giustificata come una forma di “tutela” e “protezione” delle famiglie dotate di un basso livello di capitale economico e di capitale culturale.

Evidentemente, nel discorso e nella pratica degli insegnanti si riflette la doppiezza di una istituzione scolastica che afferma di essere fondata su principi di eguaglianza e di pari opportunità mentre in realtà riproduce attivamente la diseguaglianza sociale. E non si tratta solamente di quell’ideologia essenzialista che, nella Milano di Romito come nella Parigi di Bourdieu, ponendo a proprio fondamento le nozioni del “dono” e della “vocazione” non fa altro che misconoscere una realtà socialmente e culturalmente ineguale. La retorica scolastica persiste, paradossalmente, anche nel momento in cui si presentano fatti macroscopici che la smentiscono. Uno degli argomenti più utilizzati dagli orientatori è, infatti, che i licei sono scuole “difficili”, troppo ardue da scalare per gli studenti di origine sociale modesta, mentre più agevole sarebbe la scelta di un percorso di tipo pratico, tipico (ma solo in teoria, visto che la riforma Gelmini ha abbattuto radicalmente le ore di laboratorio) di un professionale. Ma, si domanda Romito, non sono forse proprio i professionali le scuole meno accoglienti, quelle in cui si verificano i più alti tassi di bocciature?

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/come-la-scuola-rafforza-le-diseguaglianze/

Un articolo costruito su principi assurdi, che usa come concetto fondamentale l'”uguaglianza”, senza un minimo di critica, anzi con un irriflesso rigetto sentimentale. Eppure è chiaro che gli individui sono naturalmente disuguali, sia sotto il profilo degli interessi che di quello delle capacità. Ancora più chiaro è che la scuola NON serve ad eliminare la disuguaglianza, serve anzi a SVILUPPARLA. Un piccolo esempio: molti personaggi geniali hanno avuto fratelli che hanno frequentato la stessa scuola; prima di entrarvi erano ugualmente ignoranti, finita la scuola gli uni sono diventati geniali gli altri sono diventati persone normali. La scuola ha dunque moltiplicato una disuguaglianza dapprima irrilevante. Se non lo avesse fatto sarebbe stata una scuola che lascia gli individui ignoranti come li trova, una scuola inutile. Tutto ciò implica che la disuguaglianza abbia in sé qualcosa di positivo, che la scuola deve riconoscere e sviluppare. Certo, la disuguaglianza non è soltanto qualcosa di positivo: le si legano l’ammirazione per chi è superiore e il disprezzo per chi è inferiore. Ma innanzitutto esistono una giusta ammirazione e un giusto disprezzo, che si dirigono NON ai tipi di lavoro, ma a come sono stati svolti: chi non ammira il lavoro, qualunque lavoro, ben fatto? Chi non disprezza l’inettitudine a qualunque livello? In secondo luogo il processo per cui non il lavoro, ma il capitale diventa fondamento della società, e questo è adorato quello è disprezzato, nasce dalla rinuncia dello Stato alla politica di piena occupazione; QUESTA rinuncia, non la disuguaglianza degli esiti e degli orientamenti scolastici, provoca quell’eccesso di offerta di lavoro che lo svaluta e lo precarizza, quell’inferiorità del lavoro in generale che offende il senso di giustizia. Parlare di uguaglianza e riferirla, anziché alle politiche neoliberali, all’essenza della scuola, è un’operazione francamente ridicola.