Le prove Invalsi e la libertà d’insegnamento in pericolo

di CARLO SCOGNAMIGLIO (docente di Filosofia e Storia e di Metodologie didattiche)

1. Nell’ultima settimana di marzo l’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo e di Istruzione) ha pubblicato un documento intitolato: “Le prove INVALSI secondo l’INVALSI”, una sorta di excusatio non petita, che rafforza, piuttosto che attenuare, alcune perplessità serpeggiate tra i docenti più accorti.

La procedura di somministrazione dei test standardizzati, nei vari ordini di scuola, ha incontrato in passato non poche difficoltà, dovute all’approssimazione iniziale con cui erano state originariamente proposti (oggi riconosciuta dallo stesso INVALSI, che dichiara giustificabili le prime reazioni di protesta degli insegnanti), ma anche a problemi di affidabilità dei quesiti.

Siamo di fronte a una questione spinosa e capace di chiamare in causa non soltanto il mondo della scuola, ma l’intero dibattito politico. Troppo spesso è stato frainteso il ruolo e il significato delle prove INVALSI. E questo recentissimo documento, prodotto dallo stesso istituto, nella sua ambiguità strutturale lascia intravedere un fondo coerente, da interrogare.

L’incipit è immediatamente rivelatorio. Si afferma infatti che compito della scuola è quello di attenuare le differenze sociali (con tanto di citazione testuale dell’articolo 3 della nostra Costituzione). A questa premessa, evidentemente cautelativa, si aggancia – senza alcun connettore logico – l’idea che una misurazione standardizzata e oggettiva possa far emergere con chiarezza come e quali gruppi di studenti siano meno bravi ad utilizzare le conoscenze che posseggono.

Detto in soldoni, il ragionamento proposto è il seguente: poiché dobbiamo fare in modo che tutti abbiano le medesime opportunità formative, in difesa del diritto all’istruzione, occorre un ente che misuri in modo oggettivo se oltre a possedere delle conoscenze, queste ultime siano “mobilitabili” in contesti problematici non ancora noti. Qual è il rapporto tra l’articolo 3 della Costituzione e questa iniziativa di controllo? Proviamo a scavare, forse troveremo qualcosa.

Se l’INVALSI misurasse alcune competenze specifiche possedute dagli studenti italiani in forma completamente anonima e senza riferimento alcuno alle singole classi, alle singole scuole, o alle diverse regioni, tale informazione assumerebbe i connotati di un dato statistico generale, capace al massimo di certificare quanto in un determinato tipo di prove gli studenti italiani siano più o meno in grado di trovare soluzioni. Questo feedback apporterebbe un contributo trasformativo rispetto al sistema delle disuguaglianze? Non vedo come.

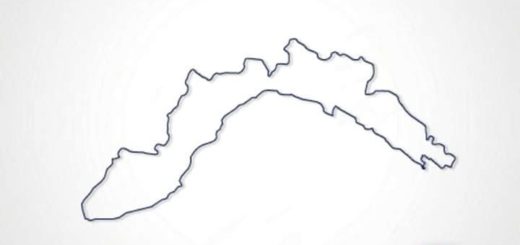

Facciamo un’ipotesi diversa. Poniamo invece il caso che l’INVALSI decida di misurare con lo stesso sistema i risultati delle prove, limitandosi a comparare tra loro le diverse aree geografiche. Questo dato potrebbe avere un significato se implicasse maggiori investimenti nella spesa per l’istruzione nelle regioni più deboli scolasticamente, ma a questo punto le varie realtà farebbero a gara per fallire le prove, pur di ottenere maggiori risorse. In ogni caso, se anche venissero premiate le più virtuose, nulla accadrebbe rispetto alle differenze sociali all’interno di ciascuna area geografica. Non stiamo parlando di questo, dunque.

Terza ipotesi: se l’INVALSI perseguisse esclusivamente l’obiettivo di comparare gli esiti scuola per scuola, cosa implicherebbe la scoperta di un grande divario tra una scuola del centro di Roma e un plesso periferico? Incrementi di organico a favore di quest’ultima? Iniezione di risorse economiche per il potenziamento dell’offerta formativa? No, anzi, oggi i dirigenti scolastici sono valutati e “ispezionati” sulla base del cosiddetto “effetto scuola”, cioè su quanto – al netto del background socio-economico degli allievi e del tasso di boicottaggio delle prove – il singolo istituto abbia contribuito al miglioramento o peggioramento dei risultati. Ma ribadiamo il nostro quesito iniziale: sollecitare i dirigenti che hanno ottenuto risultati più bassi, o motivare i docenti a risalire la china, costituisce – in sé – una misura contro la dispersione scolastica? Sfido chiunque a costruire una qualsiasi ricerca scientifica capace di corroborare una relazione di questo tipo.

L’unica possibile relazione tra la lotta alle diseguaglianze e le prove INVALSI è la seguente: fornendo ai docenti un’informativa sui punti di difficoltà che i loro studenti incontrano nell’affrontare alcune prove, preparate con criteri scientifici accurati, si consente al personale educativo di ricalibrare metodi e contenuti del proprio lavoro per provare a garantire a tutti – anche ai più svantaggiati – una formazione migliore sulle competenze fondamentali. Questo naturalmente sottendendo il dubbio che i metodi e gli strumenti utilizzati ordinariamente dai docenti (o da alcuni di questi) siano insufficienti a intercettare le difficoltà individuali e a porvi rimedio. Le prove standardizzate, al contrario, sarebbero capaci di far emergere ciò che al docente sfugge, e dunque renderebbero possibile la compensazione, offrendo al futuro scolastico degli allievi quel che i suoi insegnanti non sarebbero in grado di garantire. Ipotizziamo per assurdo di condividere questa impostazione, riusciremo comunque a seguire il ragionamento soltanto fino all’emersione del dato numerico. Ma non è dato di sapere quanto e come quel nudo dato possa innescare la promessa trasformazione.

Con lo stesso procedimento astratto alcune funzioni strumentali, nelle singole scuole, promuovono ossessivamente la costruzione di prove comuni obbligatorie, ribadendone la necessità per “armonizzare” l’offerta formativa. In realtà, impiantare una macchina così complessa, con il solo fine di sollecitare il singolo docente a rivedere le proprie strategie, e confidando sul suo spirito di collaborazione, è un’inconsapevole ipocrisia, una razionalizzazione di un bisogno più profondo, che è forse l’esigenza di esercitare uno stringente controllo sociale. Nelle singole scuole, c’è sempre qualche insegnante che coltiva il sogno represso di mettere in riga i propri colleghi, analogamente ai vertici delle istituzioni educative statali domina una sostanziale diffidenza nei confronti dei docenti, ma è una sorta di profezia che si auto-avvera. Dopo anni di delegittimazione e proletarizzazione dei lavoratori della scuola, troppo facile diventa evidenziarne limiti e lacune.

Tra l’altro, detto per inciso, le politiche ministeriali in campo scolastico e universitario hanno dato prova, negli ultimi anni, di discutibile sensibilità per le tematiche legate al diritto allo studio. Le motivazioni di questo iperattivismo valutativo, dunque, andranno cercate altrove.

2. In realtà l’INVALSI si è attrezzato per misurare non solo i risultati di ciascuna singola classe, ma addirittura di ogni singolo allievo, rilasciando alla fine del percorso di scuola secondaria (di primo e di secondo grado) una vera e propria certificazione delle competenze acquisite, rispetto alla quale i docenti non hanno alcun potere di intervento o giudizio. È del tutto evidente, allora, che quel passaggio sull’eguaglianza è strumentale, e costituisce una sorta di captatio benevolentiae, per far ingoiare ai docenti il boccone più amaro. Il documento, infatti, è soprattutto al personale della scuola che si rivolge.

Sempre nel quadro delle giustificazioni preliminari, gli estensori di quel testo precisano – bontà loro – che le prove non possono “misurare tutto”, poiché “ci sono competenze importanti – ad esempio quelle di comunicazione verbale e scritta, affettive e relazionali, – che non sono valutabili con una prova standardizzata ma solo attraverso il contatto quotidiano che l’insegnante ha con i suoi allievi” (p. 9). Anche qui, gli estensori del documento pare abbiano voluto mettere le mani avanti, anticipando come propria tesi una prevedibile obiezione; operazione cautelativa, dunque, che serve a predisporre il terreno ed evitare che venga messo a nudo l’effetto più importante della scelta politica che si è deciso di portare a compimento.

È del tutto naturale che con la concessione di ampi spazi di autonomia alle scuole, si sia resa necessaria, a livello centrale, l’istituzione di un organismo di controllo. In altri termini, se lo Stato cede alle scuole lo spazio utile per singolarizzare i percorsi formativi e in parte anche le programmazioni (che ora possono variamente accomodarsi nelle più generiche Indicazioni Nazionali), lo Stato deve anche garantire in qualche modo che i titoli di studio posseggano valori reali, prima di certificarli. Nulla da eccepire. Finché sopravvivono gli Stati nazionali, questo tipo di passaggio è ineludibile. Il punto è che siamo impantanati in una zona ambigua. Infatti l’esito della prova INVALSI non incide sulla possibilità di conseguire quei titoli. Non ancora. Per il momento siamo arrivati soltanto all’obbligatorietà della partecipazione. L’INVALSI non può bocciare; può però valutare i singoli, e può farlo indipendentemente dal processo di valutazione definito dal Consiglio di classe.

Lo Stato ha rinunciato a monitorare le condizioni di salute delle diverse scuole per mezzo esami affidati a Commissari esterni con chiamata nazionale: in parte per ragioni di risparmio, ma anche per sfiducia nei confronti degli insegnanti, e soprattutto per adesione a un sistema ideologico e di cultura statistico-gestionale che ha inebriato tutti i paesi del turbocapitalismo.

Certamente in futuro l’unica valutazione utile ai fini del rilascio di un titolo di studio sarà legata alle cosiddette “certificazioni esterne”, cioè alle prove INVALSI. La strada è questa.

Assegnare una certificazione individuale produce l’effetto sociale immediato di allarmare i genitori, i quali vivono nella società di mercato, e intuiscono immediatamente il rischio che in futuro l’unico numero preso in considerazione dalle facoltà a numero chiuso o da eventuali prove concorsuali, sarà l’esito della prova INVALSI, e non la valutazione interna della scuola. Possiamo dar torto a questi genitori? Assolutamente no. La loro preoccupazione e responsabilità dev’essere ricondotta alla creazione di tutte le condizioni utili per non procurare ai propri figli elementi di rischio nell’integrazione sociale. I dirigenti INVALSI lo sanno, e anche se alla fine del documento raccomandano agli insegnanti di spiegare ai genitori il “vero” spirito dei test, in realtà credo si augurino proprio quella reazione parentale. Ogni ente istituzionalizzato, infatti, trova in sé stesso e nella propria replicazione, insieme alla creazione della propria indispensabilità, la sua ragion d’essere.

3. Tutto questo accadrà, perché è nella cultura dominante, è il cuore della società della prestazione, dove i danni sono prodotti socialmente, ma i costi ricadono sull’individuo, e ogni fallimento personale si potrà sempre attribuire alla mancanza di problem solving o di spirito d’iniziativa, deresponsabilizzando chi amministra o dovrebbe amministrare i processi globali. Anche le istituzioni, come ogni frammento di società, stanno assumendo l’imperativo del potenziamento individuale nella definizione di nuove procedure operative e soluzione dei problemi. Lo preannunciava Ehrenberg nel 1999: “le regole appaiono radicalmente mutate, qualunque sia il settore – impresa, scuola, famiglia – preso in esame. Non più obbedienza, disciplina, conformità all’etica corrente, bensì flessibilità, spirito di cambiamento, rapidità di adattamento, ecc. Padronanza di sé, duttilità psichica e affettiva, capacità di azione/reazione fanno in modo che ciascuno si senta in dovere di adeguarsi in permanenza a un mondo che sta appunto perdendo la sua permanenza, un mondo instabile, provvisorio, con flussi e traiettorie sobbalzanti” (A. Ehrenberg, La fatica di essere sé stessi. Depressione e società, Torino 1999, p. 257).

Con questo gioco statistico, gli insegnanti vengono analogamente inghiottiti dallo schema della competizione rispetto agli esiti. Lo stesso vale per i dirigenti scolastici. Tutte le componenti della scuola, in modo non necessariamente armonico né omogeneo, correranno a cercare il risultato più performante. Ma per fare questo sarà necessario un arbitro oggettivo, cioè l’INVALSI, appunto, che emetterà la sentenza sui livelli di competenza grazie alle prove computer based, con valutazione tempestiva e inoppugnabile.

Il documento pubblicato insiste nel precisare che non si tratta di una seconda pagella, e che dev’essere integrato con la valutazione interna. Ma tutto lascia pensare a un gioco di prestigio. Facile intuirne, infatti, l’effetto sociale. Fatta accezione per i più avveduti, infatti, gran parte delle persone sono indotte a ritenere – ad esempio – che la valutazione emersa da un esame linguistico per l’ottenimento delle certificazioni Cambridge attesti meglio e più oggettivamente la preparazione di un allievo, rispetto a un bel 9 in pagella, assegnato dal docente di inglese. Accadrà esattamente la stessa cosa per le altre aree disciplinari. Il mito dell’oggettività è un ingombrante feticcio nei processi docimologici. E come si è ben evidenziato da Valeria Pinto in Valutare e punire: verso una cultura critica della valutazione (Cronopio 2012), lo strumento rischia di distruggere ciò su cui esercita la propria funzione.

4. La valutazione andrà sempre più a sganciarsi dal processo educativo, e questo può essere forse apprezzato da una prospettiva ingegneristica, la quale male e pericolosamente si applica ai fenomeni culturali e psico-sociali, che sono – grazie al cielo – molto più complessi. Sebbene le prove INVALSI costituiscano una naturale risposta della macchina statale alla concessione dell’autonomia, esse nella loro immanente tensione all’eccedenza rispetto all’uso, lasciano spazio all’abuso. Gli automatismi di controllo delle Istituzioni vanno sempre bilanciati da processi democratici. L’ideologia dell’efficienza ha già dimostrato a sufficienza i disastri che è capace di produrre. Non abbiamo bisogno di ulteriori dimostrazioni. Occorre pluralismo, sempre. Eppure anche su questo il documento INVALSI sembra volersi cautelare anticipatamente, precisando che le prove non possono dire “come” si insegna. Si limiterebbero invece solo a evidenziare cosa non si riesce a insegnare. Ma questo non è del tutto vero.

Le prove INVALSI sono costruite per valutare alcune competenze specifiche, nella lettura, nel calcolo e nella comprensione linguistica, e sono pensate in modo assai serio. Personalmente trovo molto ben strutturate le prove INVALSI; si tratta di esercizi utili e stimolanti. Ma non è affatto onesto sostenere che non suggeriscano il “come” insegnare. Esse sono per definizione impossibili da “preparare”. Esercitarsi sui test è del tutto inutile, se non come maturazione di un’attitudine alla gestione dei tempi e dello stress.

Le prove esigono una ristrutturazione della metodologia didattica in chiave costruttivista, centrata sulla didattica per competenze, e segnata dal ricorso frequente a compiti di realtà e situazioni problematiche. Richiedono inoltre un fortissimo irrobustimento delle capacità metacognitive, quindi spingono naturalmente all’adozione di metodologie di studio capaci di stimolare una riflessione sul proprio metodo d’apprendimento, come mappe mentali, mappe concettuali e algoritmi.

Nulla di male, ovviamente. Sono tutte idee interessanti e in gran parte condivisibili. Ma non è vero che esse non producano una trasformazione del metodo di insegnamento. Se le prove INVALSI fossero solo uno strumento di rilevazione statistica, poco male. Ma essendo invece usate come strumento di valutazione delle istituzioni scolastiche, e dei singoli allievi, esse forzano i docenti a una revisione del proprio metodo. Non si può dire, come si legge nel documento, che resta inviolata e anzi rafforzata la “libertà d’insegnamento”. Questo importante istituto costituzionale è di fatto messo in discussione. Il vecchio esame basato sui programmi, paradossalmente e nelle sue rigidità, lasciava maggiore discrezione metodologica al docente. L’importante era arrivare ai contenuti di programma, qualunque fosse la strada prescelta.

La certificazione INVALSI invece valuta prevalentemente l’assimilazione di un metodo, e non di contenuti culturali. E il metodo, in questo caso, è la forma mentis. Essa è utile e anzi necessaria per l’affermazione dell’individuo nella società della prestazione, non c’è dubbio. Eppure, la costruzione precoce e scolastica di questo dispositivo cognitivo significa riprodurre fin dall’infanzia i modelli della società manageriale, favorendo la costituzione di un filtro ideologico per la lettura della realtà e dei rapporti umani; invece di promuovere il pensiero critico, rischia di far apparire come naturali e metastoriche alcune trame sociali che sono invece il prodotto di un sistema di mercato non più controllato; si tratta di una manipolazione della libertà di insegnamento forse anche più stringente di una limitazione censoria sui contenuti. Sappiamo infatti che la scuola è un’importante agenzia di inculturazione, cioè di apprendimento di norme, valori e modelli sociali.

Al posto di un vero pluralismo culturale, rischiamo di orientare la scuola verso una sostanziale unilateralità della cultura aziendale post-fordista. Con tutti i rischi psicologici che questo atomismo competitivo esasperato stanno determinando nelle nuove generazioni. Perché a prescindere dalle prove INVALSI, il modello educativo connesso alla società prestazionale ha già iniziato a sostituire, gradualmente, quello più strettamente agganciato alla vecchia società salariale. Le motivazioni sono di ordine sociale. I media e il mercato del lavoro hanno piegato negli ultimi trent’anni la mentalità collettiva, e il suo immaginario.

La scuola in parte resiste, soprattutto perché nei processi educativi chi insegna tende inconsapevolmente a riprodurre alcuni meccanismi vissuti molti anni prima come discente. Con questo “conservatorismo” strutturale, molti insegnanti veicolano un modello sociale e intellettuale superato dai tempi, ma che ha almeno il merito di mostrare l’esistenza di un’alterità, occultata dall’immaginario competitivo dei reality show, degli youtuber e dal mito dell’empowerment: modelli spregiudicatamente pervasivi in tutti gli altri prodotti simbolici della società.

La scuola fa resistenza, per lo più in modo inconsapevole, politicamente inefficace e culturalmente scomposto. Ma quella ritrosia va piegata e forzata dal potere centrale e dai suoi apparati periferici. Ecco la funzione degli enti certificatori esterni. In ogni caso, gli effetti sui più giovani della cultura del rafforzamento di sé, in funzione di un’affermazione sociale presente e futura, sono evidenti. Quale insegnante non ha notato negli ultimi anni una moltiplicazione incontrollata di disturbi d’ansia e attacchi di panico e stati depressivi tra gli studenti?

Prigionieri anche noi della cultura della società prestazionale, tendiamo a dire che questi ragazzi non sono abbastanza “forti”, e facciamo cadere sull’individuo il peso di un problema sociale. Ed essi fanno lo stesso, ponendosi al cento per cento quali responsabili delle proprie difficoltà, isolandosi oppure affossando chi rimane indietro. Abbiamo osservato con stupore quel che accadeva in Giappone negli anni passati, con quel fenomeno chiamato hikikomori, e che tuttavia inizia a comparire anche nelle nostre società: sempre più numerosi sono i casi di adolescenti che si recludono all’interno delle proprie stanze, riducendo al minimo il contatto vivo con la società, mantenuto attivo soltanto per mezzo delle relazioni virtuali. In aumento costante è il dato relativo alle prescrizioni di farmaci antidepressivi, anche in Italia (Rapporto 2015 – Agenzia Italiana del farmaco). Per ogni individuo travolto dall’iper-attivismo ansiogeno della cultura del successo, ce ne saranno altri che resteranno ai margini, che abbandoneranno la lotta, con comportamenti spesso autodistruttivi.

Si obietterà che i nuovi modelli educativi suggeriscono strategie collaborative da innestare nella didattica ordinaria, ma si noti in quale ottica: il cooperative learning è interpretato come strumento funzionale alla costruzione di abilità sociali e relazionali, che il singolo dovrà saper mettere in gioco in situazioni problematiche. Imparare a collaborare è solo una delle tante life skills. La sfera affettiva è così catturata nella logica della performance. Si tratta di un altro dispositivo biopolitico.

L’emarginazione sociale non si costruisce esplicitamente, però, e questo è veramente interessante: perché la società della performance assume la bandiera dell’inclusione per incentivare invece l’esclusione e la gerarchia. È quel processo che i sociologi definiscono “integrare per differenziare”. Per cui un istituto come l’INVALSI si adopera a stendere un documento in cui assume come bandiera l’articolo 3 della Costituzione, ma di fatto reitera e incentiva un modello sociale che esprime il massimo grado di diseguaglianza che la storia del capitalismo abbia mai conosciuto. Si tratta del paradigma ben sintetizzato da quello “spirito di iniziativa e imprenditorialità” evocato tra le “competenze-chiave” individuate dall’Unione Europea.

Includere per escludere, dunque: un meccanismo complesso, che gli insegnanti hanno bisogno di gestire e bilanciare con una saggia gestione della didattica, e anche degli strumenti valutativi. Questa responsabilità pedagogica è oggi però messa seriamente in discussione.

I vertici dell’INVALSI sembrano manifestare tutta la propria sfiducia nei confronti dei docenti attraverso l’introduzione delle prove computer based. È evidente che lo scopo principale di questa scelta non semplice (le scuole sono per lo più male attrezzate) è associata al desiderio di evitare il più possibile che gli studenti si aiutino vicendevolmente o che l’insegnante suggerisca le risposte (i quesiti sono differenti per ciascuno studente). Soprattutto, l’insegnante è escluso dal processo di correzione delle prove. Tagliato fuori dal processo di valutazione dei propri studenti, o almeno da quella parte del processo valutativo che a breve diventerà preminente, e forse l’unico.

fonte: carloscogna.blogspot.it (pubblicato anche su“Micromega on line”, 4 aprile 2018)

Commenti recenti