Marx reso attuale dal liberalismo

di SINISTRA IN RETE (Federico Repetto)

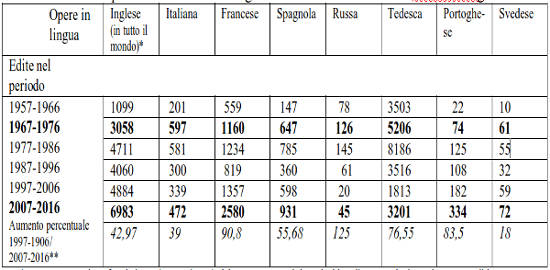

1. Con la crisi globale si ritorna a parlare di Marx, ma in francese, tedesco, spagnolo e inglese più che in lingua italiana

Se su Worldcat.org, il catalogo mondiale delle biblioteche, si cercano opere con le lettere “marx” nel titolo e anche come parola chiave, si può constatare che il decennio 2007-2016, segnato dalla crisi globale, segna un netto ritorno del grande scienziato rivoluzionario rispetto al decennio precedente. Un fenomeno del genere si era già prodotto nel periodo 1966-1977 in confronto a quello 1956-1967. Anche quegli anni furono tra l’altro anni di crisi economica, ma la memoria collettiva ne ricorda soprattutto i movimenti politici e culturali. Dopo di allora diverse grandi trasformazioni sia nel mondo anglofono -e in particolare angloamericano- sia in quello italiano hanno messo da parte Marx: Reagan e Berlusconi, le mutazioni della TV, i nuovi stili di vita, Internet, i social, la disintermediazione generalizzata…

Se usiamo questo incerto indicatore come segnale dell’autonomia della cultura dal pensiero unico e dall’egemonia neoliberale, notiamo che quella di lingua italiana, dopo la generale caduta di interesse per Marx degli ultimi decenni, in quello più recente non riesce più nemmeno a eguagliare il dato del 1967-1976, superato invece nelle altre lingue. Forse essa si è particolarmente piegata al vento dell’”innovazione”, che secondo Matteo Renzi sarebbe l’essenza stessa della sinistra.

Monografie, articoli, file, filmati, ecc. in possesso di biblioteche con la parola Marx nel titolo e con Marx come parola chiave nel catalogo delle biblioteche mondiali (worldcat.org)

*Per quanto questi confronti siano piuttosto incerti, dal paragone con altri cataloghi on line pare che l’attuale aumento di interesse per Marx nella sfaccettata area di lingua e cultura inglese (dal nord America all’India) sia molto minore nelle biblioteche dell’UK rispetto alla media anglofona.

**Ho escluso dalla ricerca il 2017 in quanto anno del centocinquantenario del Capitale. Ovviamente esso segna un’ulteriore crescita.

Questo da un lato mostra la necessità di una riflessione approfondita sull’egemonia della cultura berlusconiana neotelevisiva degli ultimi decenni e sui suoi effetti di lungo periodo, e dall’altro ci invita a guardare ancora una volta a Marx, liberi da ogni ortodossia, per capire la sua eventuale utilità e attualità. Parlare del vero Marx aveva senso quando tutti gli intellettuali (e tutti quelli che facevano politica a sinistra) si consideravano marxisti e per distinguersi era indispensabile scoprire il volto nascosto del maestro. Oggi dobbiamo chiederci che senso abbia avuto la rapida rottamazione (ante litteram) di una tradizione secolare, di una identità culturale radicata.

Prenderemo qui spunto da due esempi tra i tanti che ci sembrano significativi di quella ingiustificata liquidazione.

2. Marx inattuale: la scienza della “Storia naturale dell’umanità”

Nel 1975, quando cominciava a delinearsi la “crisi del marxismo”, fu tradotta in italiano la Miseria dello storicismo, che si può considerare una delle opere più superficiali e affrettate del grande filosofo della scienza Karl Popper. Qui maramaldescamente venne ucciso un pensiero morto, la scienza globale della storia e delle leggi della sua evoluzione.

Il solo fatto che l’autore usasse la parola storicismo in un senso diverso molto diverso dalla tradizione continentale avrebbe dovuto rendere sospettosi i nostri agguerriti intellettuali. Ma la tesi di Popper di un Marx scienziato della storia era banalmente vera e le prove erano sotto il naso di tutti. P.es. nella Prefazione alla seconda edizione del 1° libro del Capitale, Marx riporta dettagliatamente l’interpretazione positivistica della sua teoria della storia data da un recensore russo della sua opera. Tale interpretazione, che egli sostanzialmente approva, ne fa una scienza della “storia naturale” dello sviluppo umano, per cui ogni epoca storica (caratterizzata da un particolare “modo di produzione”) genera necessariamente quella successiva come un organismo biologico ne genera un altro.

Lo stesso Marx ha dato prova in diverse occasioni di non aderire dogmaticamente a questa visione (del resto, come amava dire, non era marxista). E’ noto il caso del modo di produzione asiatico – per cui in Asia lo sviluppo segue secondo lui un cammino diverso da quello occidentale. Egli inoltre ammise la possibilità del passaggio dalla proprietà contadina collettiva del mir russo al collettivismo socialista (a condizione però che il resto dell’Europa fosse passata al socialismo industrializzato, permettendo alla Russia di bruciare le tappe).

È però possibile interpretare il Modo di Produzione Capitalistico (MPC) come modello scientifico (nel senso delle moderne scienze sociali), lasciando del tutto da parte l’idea di una “scienza della storia” globale. La critica di Popper a Marx, a cui molti marxisti si sono arresi di buon grado alla fine degli anni settanta, trascura questa possibilità (e del resto ignora del tutto la struttura del Capitale, ed è basata soprattutto sull’Ideologia tedesca, che parlava di ciò che Marx considerava scientifico o ideologico, ma non pretendeva nemmeno lontanamente di contenere i risultati di una ricerca scientifica).

Invece Max Weber (un altro autore che sembra essere stato rottamato) ammirava Marx, come è noto, e lo considerava un grande creatore di “tipi ideali”, cioè in sostanza di modelli capaci di spiegare determinati aspetti (isolabili dall’insieme) della storia economico-sociale. Nel paragrafo seguente delineerò in breve un’interpretazione che va in questo senso1. L’utilità di questa interpretazione sta nel fatto che il modello di Marx – come la teoria keynesiana – dimostra il carattere endogeno della crisi capitalistica, contro le teorie liberiste e neoliberiste. Esso è stato abbandonato da una cultura di sinistra che si è affrettata a rottamare il maestro, come prima lo aveva idolatrato acriticamente. Poi, partendo dal modello, arriveremo a riflettere sull’attualità della concezione marxiana del potere.

3. Il modello scientifico “modo di produzione capitalistico” (MPC)

Un modello scientifico nell’ambito delle scienze sociali non pretende di spiegare tutto l’insieme della storia e nemmeno un suo stadio (che anch’esso è un insieme dotato di infiniti elementi, sostanzialmente inconoscibile come totalità). Esso spiega ciò che deve succedere nella società date determinate condizioni di partenza. Non descrive una pretesa “legge dello sviluppo storico”, che incorrerebbe nella critica della Miseria dello storicismo di Popper, e nemmeno è una teoria di valore universale come quelle delle scienze fisico-matematiche. Popper lo descrive come una proposizione singolare che afferma l’esistenza di una certa tendenza in certe condizioni storiche.

Esso dunque funziona come un meccanismo logico implacabile, ma sulla base di presupposti che non può spiegare. Il MPC di Marx in particolare funziona sulla base della concorrenza illimitata tra capitalisti e della rinuncia ad intervenire economicamente da parte dello Stato, e su altri analoghi presupposti storici. Ma essi a loro volta non sono deducibili da nessuna “scienza della storia” (naturale o althusseriana). Marx ci fornisce un linguaggio per parlare della società capitalistica (modo di produzione, lotta di classe, classe dominante e classi subordinate, rivoluzione borghese, ecc.), ma l’esistenza del quadro storico su cui il modello si applica è ovviamente un fatto contingente (alla cui ricostruzione tra l’altro è dedicata la settima sezione del 1° libro del Capitale, storico-fattuale e non teorica).

Le conseguenze dello sviluppo capitalistico illimitatamente concorrenziale previste da Marx sono ben note: la tendenza alla concentrazione dei capitali, alla proletarizzazione del lavoro, alla sostituzione produttiva del lavoro vivo col lavoro delle macchine, e la tendenza ciclica al sovrainvestimento e alla sovrapproduzione prima e poi alla diminuzione del tasso di profitto, alla crisi produttiva e alla disoccupazione, ecc. Il fatto poi che il modello non permetta di mettere in relazione i prezzi di mercato con il loro presunto valore determinato dal lavoro, a diversi economisti non è sembrato mettere in questione la sua validità macroeconomica, che è la questione centrale2.

Ma se il modello MPC prevedeva molto bene le tendenze dei grandi aggregati economici, non solo non poteva dire niente di scientifico su quello che è successo prima (su come sono nati i suoi presupposti), ma nemmeno su quello che succede al di fuori del suo ambito di applicazione (p. es. il MPC può predire l’aumento economico della disoccupazione, ma non il tipo di reazione psicologica o politica della classe operaia- e questo non lo pretendeva nemmeno Marx).

Che cosa succede poi se i presupposti storici dell’applicabilità del modello vengono modificati? P. es., se lo Stato decide di intervenire nell’economia e di limitare la concorrenza – senza abolire completamente il capitalismo? Naturalmente il modello potrà dire ancora qualcosa di approssimativamente valido, ma vengono meno le condizioni della sua applicazione scientifica rigorosa.

Se queste condizioni si modificano, si devono modificare anche le previsioni delle tendenze. Così per analizzare un capitalismo a concorrenza (significativamente) limitata dallo stato, si dovrebbe impiegare un nuovo modello. Ed è possibile che la tendenza allo squilibrio e alla crisi si manifesti molto meno (magari per niente) grazie all’intervento dello Stato.

Un’altra analogia pertinente è quella con l’economia neoclassica (e naturalmente anche neoliberale) che presuppone che ogni agente di mercato sia razionale ed informato. Ci si può chiedere in che misura i modelli neoclassici siano applicabili alla realtà (e infatti…). Si noti che Marx non ha presupposti così poco realistici. Non solo l’evidenza storica empirica, ma anche diverse scuole di psicologia (dalla psicoanalisi alla psicologia cognitiva) ci dicono che l’uomo nel suo comportamento normale non è riducibile alla razionalità. E dare uguale accesso all’informazione richiederebbe una precedente diffusione davvero egualitaria della cultura e della conoscenza, e una trasparenza del sistema economico e finanziario oggi impensabili.

Comunque, in conclusione, per quanto il modello di Marx si sia mostrato scientificamente valido e coerente, resta il fatto che, se e quando i presupposti storici dell’applicazione del modello vengono a mancare, esso cessa di essere applicabile ed attuale.

4. Materialismo storico vs. modello scientifico

Che cosa hanno fatto i marxisti quando l’intervento dello Stato ha modificato significativamente la concorrenza? Schematicamente, qualcuno ha considerato questa modifica irrilevante, e qualcun altro ha chiamato la nuova situazione “neocapitalismo” (o con nomi simili) e la ha considerata uno sviluppo implicito nelle “leggi di sviluppo” del MPC descritto da Marx.

Certo, non si parlava più di leggi “naturali” di sviluppo, ma piuttosto di leggi “storiche”, “dialettiche”, ecc. Ma ciò che conta è che la trasformazione sia stata vista essenzialmente come il risultato un meccanismo interno alla struttura, così come è descritta nel Capitale, per cui la tendenza alla crisi sarebbe restata strutturalmente la stessa.

Quello che un marxista ortodosso non poteva ammettere era che lo “stato borghese” potesse modificare il MPC oltre i limiti della cultura borghese, liberista per definizione, cioè oltre i limiti della “sovrastruttura politica e ideologica capitalistica”. La borghesia non pareva in grado di riformare strutturalmente il capitalismo ed eliminare la tendenza alla crisi, per cui in sostanza la sola uscita poteva esserne la rivoluzione proletaria.

In effetti, il materialismo storico marxista, nella sua versione più rigida, non considerava la classe borghese capace di riformare il capitalismo su nuove basi culturali. Ma lo stesso Marx non era stato poi tanto rigido, visto che aveva ammesso che Napoleone III era stato in grado di modificare notevolmente quello che avrebbe dovuto essere lo Stato borghese standard, liberale e liberista, in uno Stato semi-autoritario con qualche tendenza burocratica. Anche Gramsci parla di “rivoluzione dall’alto” operata dalle élite dirigenti fasciste capitalistiche. Ma il marxismo più ortodosso rimase a lungo fedele al materialismo storico, e solo negli anni 80 del secolo scorso molti marxisti italiani hanno ammesso l’”autonomia del politico”, cioè l’idea che la politica possa modificare la struttura anche senza la rivoluzione e il crollo della società borghese. Peccato però che dopo questa utile acquisizione il marxismo in Italia sia sostanzialmente scomparso…

5. Ritorno del MPC oggi

Tutto questo farebbe pensare che il modello MPC non possa affatto essere ancora attuale, dato che l’azione politica (la si chiami borghese, burocratica, sindacale, operaia o in qualunque altro modo) può modificarlo senza per questo edificare il socialismo in senso proprio. Se la teoria di Marx e quella di altri studiosi e teorici, per non parlare dell’esperienza storica, mostrano che il mercato, senza controllo sociale e intervento dello stato, porta alla crisi, a chi mai verrebbe in mente di resuscitare il capitalismo senza regole dell’800?

Eppure, a partire dalla fine degli anni 70 del 900, in occidente la cultura e la politica economica neoliberale si sono venute riorganizzando e hanno in seguito dominato la globalizzazione successiva al crollo dell’Urss.

Una “rivoluzione dall’alto” ha pian piano restaurato in gran parte del mondo i presupposti ottocenteschi del modello MPC, che oggi è di nuovo attuale.

Ovviamente ci sono enormi differenze tra la società di allora e quella di oggi, sia nella compartimentazione del mercato, sia di tipo tecnologico, sociale, culturale, psicologico. Ma il ciclo economico, i rapporti tra capitale fisso e variabile, la sovrapproduzione/sovra-investimento da una parte e il sottoconsumo dall’altra, la sostituzione del lavoro con le macchine, ecc., hanno la stessa logica.

Credo che si possa dire che Piketty, usando una modellizzazione scientifica diversa da quella di Marx, abbia confermato la sua teoria della crisi. La crisi infatti per Piketty sarebbe sempre in relazione con la diseguaglianza dei redditi, cioè con il sovra-investimento dei redditi alti e il sottoconsumo di quelli bassi.

6. La cultura neoliberale si è ripresentata perchè è una caratteristica necessaria della borghesia?

Come mai la nostra cultura subisce ondate periodiche di liberismo? Molti grandi maestri se lo sono chiesto. Karl Polanyi nella Grande trasformazione ricostruisce esemplarmente la vicende del liberismo ottocentesco e infine l’ondata liberista successiva alla prima guerra mondiale. E l’ultima opera di Michel Foucault è dedicata alla sua ultima resurrezione.

Per Marx la situazione era logicamente meno complessa. Con buona verosimiglianza poteva ricondurre sia il liberalismo politico che il liberismo economico alla ancora giovane borghesia capitalistica, di cui parevano evidentemente l’ideologia tipica. Essi in sostanza per lui erano la sovrastruttura corrispondente alla struttura del MPC. Certo, prima della rivoluzione francese e della rivoluzione industriale erano esistiti altri tipi di borghesia, in particolare la borghesia delle corporazioni cittadine medievali e quella che lavorava al servizio dello Stato mercantilista protezionista del sei-settecento. Ma la borghesia industriale, come classe dominante nel MPC, è, ai suoi tempi, prevalentemente quella liberale liberista. Solo a partire dagli anni 70 dell’800 comincia a svilupparsi un importante ceto capitalistico oligopolistico, incline ai trust e ai cartelli e in forte relazione coi poteri dello Stato, che a sua volta diventa sempre più colonialista e imperialista, e in molti casi protezionista. Marx muore nel 1883, dopo un periodo di malattie che ne diminuirono notevolmente le capacità di lavoro e non è da lui che possiamo aspettarci uno studio empirico della nuova sindrome capitalistica.

Ai marxisti poteva sembrare ovvio che il declino successivo della cultura liberale-liberista derivasse dalle trasformazioni della struttura. Certo, l’interazione sempre più forte tra capitale e Stato nasceva anche dall’aumento delle dimensioni dei singoli grandi capitali oligopolistici, previsto da Marx, che riteneva che la concorrenza incontrollata portasse alla concentrazione dei capitali e alla conseguenze diminuzione della concorrenza stessa. Tali capitali diventano per la loro potenza diretti interlocutori dei poteri dello Stato, benché quest’ultimo accresca in quel periodo la sua burocrazia e l’esercito. Egualmente i rapporti di forza e i compromessi (che non sono solo questioni economiche) tra capitale, Stato e movimento sindacale sono in relazione anche con la concentrazione del capitale industriale e la nascita delle grandi fabbriche. Anche, ma non solo.

In questa situazione la sfera economica capitalistica e quella politica e amministrativa vengono a interferire necessariamente, e questo è chiaro già nel Capitale finanziario di Hilferding. Ma il marxismo, a quanto sembra, non era attrezzato per capire i loro rapporti.

Perché non ammettere che sia la politica sia anche la cultura (o ideologia) sono autonome dalla struttura economica? Certo, per riprendere la metafora architettonica di Marx, esse devono poggiare sopra di essa, nel senso che non si può organizzare lo Stato, dare ordini, fare la guerra, pensare, scrivere, insegnare, ecc., senza aver mangiato e senza aver prodotto. Ma sia il potere sociale sia il linguaggio e il sapere non sono solo sopra la struttura, ma dentro di essa. Senza coordinamento o subordinazione sociale e senza linguaggio simbolico, l’uomo non produrrebbe nel modo in cui produce e non mangerebbe quello che (storicamente) mangia.

Certo Engels parlava di dialettica tra struttura e sovrastruttura, di un ciclo in cui la struttura genera la sovrastruttura, e la sovrastruttura influenza a sua volta la struttura. E la struttura, nel ciclo, sarebbe il “momento dominante”. Economia -intesa come produzione materiale-, politica e cultura per lui sono in un rapporto dialettico, ciclico. Ma nel novecento molte correnti filosofiche e antropologiche metteranno in luce il fatto che la produzione materiale stessa già contiene (e non semplicemente sostiene) questo ciclo. L’uomo che produce è già da sempre capace di rapporti di collaborazione/subordinazione, e sa già usare il linguaggio e il pensiero.

Hannah Arendt, che conosceva bene Marx, lo ha in qualche modo contaminato con l’antropologia di Aristotele, che diceva che l’uomo è un animale politico (“zoòn politikòn”, cioè vivente in comunità – o polis) ed un animale razionale (“zoòn logòn echon”, cioè dotato di linguaggio). Le due cose per lui coincidono: chi parla vive in comunità. Perfino Robinson Crusoe, considerato l’eroe dell’ingegnosità individualistica borghese, ha bisogno di insegnare la sua lingua a Venerdì.

Un altro pensatore marxiano, Habermas, ispirandosi tra l’altro all’interazionismo simbolico, ha affermato chiaramente l’autonomia dell’ideologico, pur all’interno di un’interpretazione dei rapporti sociali affine a quella di Marx (la sua Ricostruzione del materialismo storico esce in italiano nel 1979).

7. Quando finisce il dominio della borghesia?

Si tratta solo di questioni filosofiche, termini e concetti rielaborati in modo un po’ diverso, si potrebbe obiettare pragmaticamente. Alla fine non c’è una differenza sostanziale tra gli hegeliani Marx ed Engels e Aristotele (che peraltro essi conoscevano bene ed apprezzavano), Arendt o Habermas. Ma il punto è che molti vetero-marxisti, partendo dal “momento dominante” economico, immaginavano di poter stabilire quale sia l’ideologia dell’aristocrazia dell’Ancien Régime, quale sia quella della borghesia industriale e quale sia l’interesse della classe operaia. Poiché il dominio di una classe per loro normalmente inizia e cessa con una rivoluzione, non erano attrezzati a pensare il compromesso sociale tra borghesia (tra l’altro composta di diversi strati e culture), ceti politici, ceti burocratici, classe operaia e vari altri ceti subalterni.

Questo compromesso, mutato nel tempo e nelle aree geografiche, è alla base delle diverse società occidentali del 900. I marxisti possono obiettare che la borghesia dentro questo compromesso è la parte dominante “in ultima istanza”. Ma proprio sempre? Sotto il nazismo e la Repubblica di Salò dominava la borghesia? Il totalitarismo sarebbe lo “sviluppo” (degenerativo, per Lukàcs) della cultura liberale?

Un contro esempio: il partito bolscevico tra il 1924 e il 1929, in attesa della (ipotetica) rivoluzione mondiale, inaugurò la Nep – Nuova Politica Economica, che consisteva in un sistema di controllo da parte del partito sull’economia capitalistica, che esso non considerava affatto abolita (solo Stalin decise di realizzare il “socialismo in un solo paese”). Per esso era quindi possibile che il capitalismo esistesse senza che la borghesia ne fosse la classe dominante.

Egualmente interessante è l’idea di Berlinguer secondo cui nel capitalismo dei suoi tempi si potevano “introdurre elementi di socialismo”.

Lo stesso si può dire delle società scandinave prima dei recenti attacchi neoliberali al loro sistema sociale. Fino a che momento quindi la borghesia resta “dominante”? La democrazia rappresentativa non permette forse un compromesso stabile tra le classi, i ceti e in genere le parti sociali?

A questo proposito, Norberto Bobbio, che apprezzava l’analisi economico-sociale di Marx, sosteneva che però egli non ci aveva lasciato una compiuta e convincente teoria della politica, mentre Ralf Dahrendorf, analista del conflitto di classe nella società industriale postbellica, lo collocava senz’altro nel quadro dello Stato liberaldemocratico.

Al di là dell’aspetto politico, la domanda cruciale è:

la borghesia – e in genere una classe sociale qualunque, con la sua specifica identità e cultura – è in ultima istanza un prodotto della struttura, o è anche il risultato di una creazione culturale, di un processo di costruzione di identità? Ciò che la tiene insieme è solo un interesse economico comune, o anche un insieme di valori, una certa visione del mondo?

È nota la tesi di Max Weber secondo cui l’etica protestante sarebbe stata una componente centrale nella formazione della borghesia del nord Europa.

Oggi per sociologi ed antropologi è normale pensare che la nascita dell’identità dei gruppi sociali in genere (siano classi economiche, ceti burocratici, gruppi a dominante etnica, o religiosa, o altro ancora) abbia una storia complessa, e non spiegabile a priori sulla base della storia dei Modi di Produzione. Ed è anche naturale pensare che i Modi di Produzione a loro volta siano influenzati in modo significativo dall’identità e dalla cultura dei gruppi sociali.

Per ciò che riguarda le identità culturali delle classi, e in genere dei gruppi sociali, Ernesto Laclau, studioso appartenente alla sinistra radicale, nella sua opera sull’egemonia sostiene che le identità egemoniche siano in una certa misura qualcosa di artificiale, frutto di un’elaborazione soggettiva.

8. Il liberismo e il suo attacco al legame sociale

Karl Polanyi, come è noto, per parlare della visione liberista della società non parte da un’analisi della struttura, ma la considera come fenomeno autonomo. Per lui si tratta di una specie di patologia sociale. Certo, il mercato e anche il capitalismo hanno per secoli costituito una componente significativa di diverse società preindustriali, ma solo nel capitalismo industriale moderno si è sviluppata l’idea –presto realizzata- che il lavoro, la terra e il credito possano essere messi in vendita in un mercato libero, incontrollato, senza protezioni istituzionali. Per quanto autoritarie o oppressive, le società precedenti controllavano più o meno paternalisticamente la compravendita di queste tre merci. La mancanza di protezioni per merci così fragili socialmente ha provocato, secondo Polanyi, una progressiva disgregazione dei legami sociali (familiari, comunitari, etnici, professionali, ecc.). Questo è ampiamente analizzato da Marx nel Manifesto e nel Capitale: fine delle antiche professioni, contadini che abbandonano le campagne, migrazioni, dissoluzione delle famiglie, ecc. Ma per lui la disgregazione di tutti i legami sociali particolari porta necessariamente all’unificazione dell’interesse universale di tutti gli individui in quanto lavoratori dipendenti, in quanto classe lavoratrice.

Per un certo periodo storico questa unificazione c’è stata, e in un modo grandioso. (le grandi lotte degli anni 60 e 70 del 900 ne sono ovviamente una delle ultime manifestazioni). In modo grandioso, ma non automatico: il movimento operaio, socialista o sindacale, ha impiegato decenni a organizzarsi, a acquisire un’identità, a trasformare quartieri operai anonimi in ambienti culturali socialisti, comunisti, laburisti, ecc. Ed è stato aiutato da quell’ambiente unificato che è stata la grande fabbrica moderna, dalla costruzione pianificata di quartieri operai e di case popolari, dall’istruzione pubblica universale istituita dallo Stato, e da molto altro ancora (tutto questo, non a caso, è stato rottamato dalla globalizzazione neoliberale o è in via di rottamazione).

Ma la creazione di legami sociali identitari di tipo universalistico, tipici del movimento operaio, non era l’unica possibilità. Così sono nate nel corso del tempo nuove comunità o pseudo-comunità non universalistiche, e magari anti-universalistiche: gruppi e movimenti etnici, nuove religioni, o meglio nuove varianti di vecchie religioni, movimenti e partiti nazionalisti e/o confessionali. Il fascismo e il nazismo stessi secondo Polanyi (e anche secondo Annah Arendt – L’origine del totalitarismo) sono forme politiche totalizzanti, pseudo-comunitarie, sono una reazione patologica aggravata all’originaria patologia liberista del mercato incontrollato di lavoro, terra e credito. Regolare questi specifici mercati con una politica sociale è la sua richiesta urgente, ed essa coincide con la richiesta dell’intervento dello Stato per regolare il mercato capitalistico ed evitare le crisi cicliche.

9. Neoliberalismo ed élites globali

L’origine soggettiva del rilancio neoliberale è stata studiata storicamente da studiosi come David Harvey, Susan George e diversi altri (Michel Foucault vi aveva dedicato le sue ultime lezioni). Società filosofiche (Mount Pelerin Society), istituti di ricerca, fondazioni culturali, correnti dei partiti conservatori (a partire da Thatcher e Reagan), colossi multimediali (come il Newsgroup di Rupert Murdoch), istituzioni globali (Fmi e Banca Mondiale) hanno collaborato per diffondere la politica economica e anche la filosofia e la cultura neoliberali.

In che senso il neoliberalismo è un’ideologia borghese? Che razza di borghesia sono le élite globali attuali? Che somiglianza c’è tra loro e la vecchia borghesia capitalistica? Sono tutti interrogativi immensi.

Soggettivamente, le élite globali che si incontrano ai grandi convegni3che appassionano i complottisti sono apparentemente accomunate dalla politica economica neoliberista e dalla cultura neoliberale, ma naturalmente ciascun gruppo e persona ne avrà una sua variante.

Oggettivamente, potremmo chiamare élite globali quei padroni o dirigenti di multinazionali il cui fatturato e la cui potenza economica (e per conseguenza anche mediatica) li rende interlocutori diretti delle grandi potenze. Questo naturalmente non toglie il fatto che siano in concorrenza tra loro. Ma le due cose non si escludono, e la concorrenza non esclude i comportamenti di cartello, e non impiega solo le armi squisitamente economiche, ma anche quelle dell’influenza politica.

Comunque si definiscano le élite globali, esse hanno interessi diversi e spesso opposti a quelli delle borghesie industriali nazionali (o a ciò che ne resta). Tali élite sono costituite o direttamente da capitalisti finanziari, o da capitalisti industriali e dei servizi che possono usare alla grande una parte dei loro profitti nella speculazione finanziaria. E inoltre agiscono su scala globale, con tutto ciò che ne segue (capacità di delocalizzare e rilocalizzare investimenti, capacità di promuovere campagne mediatiche transnazionali, di usufruire di paradisi fiscali, di promuovere leggi nazionali “ad aziendam”).

Quanto al capitalismo finanziario, già Marx affermava che l’interesse finanziario è parte del profitto di impresa, ed è sottratto ad esso -e dunque in ultima analisi deriva dal pluslavoro. Chi fa parte delle élite globali quindi è disponibile a un tale parassitismo, come è disponibile ad accedere non solo ai guadagni da innovazione tecnologica, ma anche a quelli da supersfruttamento del lavoro.

Ma la caratteristica per me più raccapricciante è la loro etica del rischio.

10. L’etica del rischio e la crisi come risorsa [oppure: etica del rischio e shock economics]

Non potendo parlare con una sufficiente conoscenza empirica dell’etica e della cultura delle élite globali, proviamo ad abbozzare qualche ipotesi su base intuitiva.

Chi ha contribuito in qualche modo alla restaurazione e all’allargamento del MPC, anche se condizionato dai paraocchi della sua cultura, non può ignorare il rischio di crisi contenuto almeno potenzialmente in tale modello, secondo il marxismo e Keynes. Ammessi i molti limiti e buchi di queste teorie, si dovrebbe sempre seguire il principio di precauzione di Hans Jonas. La speranza di un’accelerazione della crescita vale il rischio di una catastrofe sociale?

Mentre la borghesia di Marx ignorava i meccanismi che portano alle crisi, sembra verosimile che le élite globali considerino le crisi come opportunità – per lo meno per loro, visto che il rischio lo corrono soprattutto gli altri. Sono favorevoli alla restaurazione dei presupposti del modello MPC quelli che traggono vantaggio dalle crisi grazie al crollo del costo della forza lavoro o grazie alla speculazione finanziaria. E che sono insensibili al fatto che essa comporti un rischio crescente di guerre, catastrofi sociali, migrazioni e reazioni politiche populiste o neofasciste. Per non parlare del cambio climatico.

Per sovrammercato, ai tempi dell’egemonia neoliberale si è diffusa anche tra le masse la cultura del rischio e del gioco d’azzardo. La speranza nella propria fortuna individuale tende a sostituire quella nel successo del progetto collettivo.

11. Libertà dell’individuo isolato e dell’individuo socializzato: Stirner vs Marx

Consideriamo un altro esempio di liquidazione di Marx. Roberto Calasso negli anni ottanta, quelli dell’edonismo reaganiano, ha proposto Max Stirner come vero filosofo della liberazione, la cui filosofia Marx non poté superare. Nella sua lunga ed interessante introduzione al geniale libro di Stirner, L’unico e le sue proprietà, egli ricostruisce il vero e proprio disorientamento che prende Marx ed Engels di fronte a quest’opera, alla cui critica è dedicata, in modo piuttosto ossessivo, la maggior parte dell’ Ideologia Tedesca, dopo la parte iniziale in cui è concentrata la critica efficace e costruttiva al più simpatetico pensiero di Feuerbach, l’unica che è solitamente letta.

In effetti Stirner si rende irraggiungibile da qualunque critica. Nessuno può sindacare le caratteristiche del suo Io, unico e inconoscibile per gli altri. La sua libertà consiste nel negare agli altri la conoscenza del vero sé del soggetto, nel sottrarsi a qualunque disciplina o contratto, in nome del suo diritto ad associarsi provvisoriamente con chi vuole e come di volta in volta vuole, in contingente armonia con altri singoli. Né Dio, né Stato, né Classe Operaia.

Questa esaltazione del soggetto non era nuovo nella filosofia tedesca: ricorda forse il primo Fichte, o Friedrich Schlegel, e in genere l’onnipotenza dell’Io del primo romanticismo. Tuttavia Stirner non ha la pretesa di costruire un sistema, di insegnare qualcosa a qualcuno, ma solo di togliere a qualunque istanza superiore al suo io l’autorità, anche provvisoria, di stabilire qualcosa valido anche per lui. L’io, nella sua unicità, non riconosce nemmeno di essere stato generato. Il suo dominio è fondato sul nulla.

Si può consentire con Calasso che Marx non abbia veramente affrontato il paradossale nucleo filosofico della filosofia di Stirner. In effetti una posizione come quella, una sorta di solipsismo gnoseologico ed etico, sfugge alla confutazione propriamente razionale. Stirner, come Peter Pan, è inafferrabile dal materialismo storico, e da molte altre posizioni filosofiche razionalistiche.

Ma le sue posizioni sono state di fatto aggirate da alcune successive asserzioni antropologiche di Marx. Questi affermò sinteticamente che l’uomo nella sua storia ha potuto isolarsi solo con lo sviluppo della società. L’individualismo moderno sarebbe impossibile senza lo sviluppo delle risorse alimentari, dell’urbanistica, dell’istruzione, ecc., proprio dell’industrializzazione capitalistica. Per Marx la rivoluzione proletaria non era destinata ad abolire l’individualismo “borghese” o “piccolo borghese”, ma semmai a renderne realizzabili le aspirazioni. Certo per lui era indispensabile il periodo della lotta di classe, in cui l’individuo deve essere solidale con la classe universale e perseguire disciplinatamente l’interesse collettivo per poter rovesciare il dominio borghese. Era anche indispensabile una fase storica in cui la società avrebbe dovuto realizzare il “diritto borghese”, dando effettivamente a ciascuno secondo il suo lavoro. Ma il culmine dello sviluppo era per lui il momento in cui la società non sarebbe stata più condizionata dal bisogno, e avrebbe potuto ridurre progressivamente il lavoro necessario, cioè quello indispensabile alla sua semplice riproduzione.

Gli “individui associati” (inevitabilmente associati, certo) avrebbero potuto pianificare insieme le risorse a disposizione di tutti e scegliere individualmente come impiegare questo tempo libero dalla necessità. Ciascuno avrebbe potuto scegliere (o reinventare) il proprio ruolo – cacciatore, pescatore, agricoltore o “critico critico”, come aveva detto scherzosamente il giovane Marx – tra i molti socialmente possibili. O magari esercitare il “diritto all’ozio”, di cui parlava Paul Lafargue, suo genero.

Tutto ciò comunque era fantascienza ai tempi di Marx (che sono anche quelli di Verne), ma lo è molto meno oggi, soprattutto per le società più ricche. Tuttavia, inopinatamente, quelle speranze, coltivate da generazioni di socialisti, oggi non sembrano più tanto attraenti. Il pensiero di Stirner, o meglio il pensiero alla Stirner, è oggi in voga molto di più di quello di Marx. La libertà storicamente condizionata di quest’ultimo sembra soppiantata dalla libertà incondizionata e indefinibile del primo. E questo non riguarda tanto la filosofia in senso proprio (nella quale comunque qualcosa dell’atteggiamento stirneriano ci è arrivato attraverso l’ormai pluridecennale culto di Nietzsche), ma un atteggiamento diffuso tra le masse. Atteggiamento che si estende da una sinistra che riprende alcuni temi del 68 (e molti del 77) ad una destra anarcocapitalista e tea-party, passando attraverso un centro qualunquisticamente individualista, disobbediente o diffidente verso l’intermediazione di qualunque istituzione o associazione. O forse è vero che non c’è né destra né sinistra.

12. Per quanto riguarda Marx non è l’eguaglianza ma la libertà il concetto fondamentale

Come è noto, Norberto Bobbio credeva (ancora…) che destra e sinistra fossero qualcosa di diverso e opposto. E identificava l’eguaglianza come il concetto centrale della sinistra. Questo può essere vero in generale, ma non vale per Marx. Va ribadito, contro l’oblio generalizzato (in Italia) del suo pensiero, che per lui il problema centrale – sul quale si confronta con l’individualismo liberale e con quello libertario – è proprio quello della libertà. Per lui, essa, per essere effettiva, deve consistere nella realizzazione degli individui nella loro diversità nel mondo storico, nella loro libera partecipazione al processo sociale. Su questo sono d’accordo tutti gli interpreti classici del suo pensiero, da Korsch a Lukàcs a Marcuse (studiati nel famoso decennio 67-76).

È proprio questo obiettivo che spinge Marx a sviluppare una particolare concezione del dominio da cui ci si deve liberare. Per il liberalismo classico il dominio è sempre esercitato direttamente sulla persona. Il dominio della Chiesa ha bisogno del confessore e dell’inquisitore. Quello dello Stato del poliziotto e del boia. Viceversa il dominio del capitale è un dominio impersonale e indiretto, attraverso il mercato, la proprietà privata dei mezzi di produzione e la costrizione del bisogno. Potremmo chiamarlo dominio a distanza. Questo dominio costringe l’operaio a stipulare liberamente (cioè di sua volontà) un patto di servitù temporanea dentro l’impresa del capitalista. Il dominio personale in fabbrica è neutralizzato giuridicamente dalla sua natura reversibile.

Tuttavia il mercato capitalistico nel suo insieme per Marx domina in quanto sistema oggettivo “resosi autonomo” (verselbständigt) dagli uomini – anche dai capitalisti, come un “potere estraneo” (fremde Macht). La loro posizione strutturale, il loro stesso ruolo impedisce a questi “funzionari del capitale” di comprendere il meccanismo tendenzialmente autodistruttivo del sistema.

Solo il comunismo potrebbe rendere tutti gli uomini liberi da questa preistoria, in cui l’umanità non è conscia delle sue stesse forze. Esso inoltre libererebbe l’umanità da quella necessità di una gerarchia ai fini della produzione che esiste da quando l’agricoltura ha prodotto un surplus di popolazione che, anziché morire di normale mortalità infantile, come per i cacciatori-raccoglitori, è destinata ad accettare la subordinazione a chi comanda nell’organizzazione produttiva, per potere fruire dei mezzi di sussistenza. In questo senso i capitalisti hanno avuto per Marx una “missione civilizzatrice”.

Ma se costoro, svolta tale missione, non si ritirano in buon ordine e insistono a mantenere in piedi il mercato capitalistico, diventano reazionari. Marx parla di una loro “proslavery revolution” contro un’eventuale instaurazione del socialismo per via democratico-parlamentare. Nell’Antidϋhring il permanere indefinito del capitalismo è considerato una rovina per l’intera società, un ritorno alla “barbarie”. Nel 3° libro del Capitale si dice anche che, mentre sempre più al capitalista proprietario si sostituisce il manager non responsabile, con la superconcentrazione dei capitali, la concorrenza diminuisce e la produzione stagna. Il capitalismo sta dunque tradendo la sua “missione”.

Se da un lato la tendenza al ristagno finora è risultata temporanea, dall’altro la “missione” e i “funzionari” del capitale (se una volta avevano un senso) hanno modificato la loro natura.

La borghesia illuministico-positivista di proprietari responsabili del primo capitalismo industriale già allora stava attraversando una metamorfosi, sia dal punto di vista sociale ed economico, sia da quello ideologico-culturale. Ce n’è ancora qualche traccia nelle attuali élite globali? Si potrebbe dubitarne. I ceti dominanti “riflessivi” di oggi, piuttosto che negare l’esistenza o il senso della lotta di classe, con Warren Buffett affermano apertamente di averla vinta. E così la crisi (per quanto mai perfettamente controllata) può fungere consapevolmente come rafforzamento del loro dominio a distanza.

In una tale situazione, il riferimento a Marx diventa di nuovo indispensabile per chi crede nel progetto illuministico dell’emancipazione umana. In effetti non ha mai cessato di esserlo per i paesi arretrati, in cui capitalismo, colonialismo, neocolonialismo e simili sono andati da sempre a braccetto (anche se non c’è bisogno di credere che la cultura imperialista sia un’”ideologia borghese”, o di negare che ci siano forme di imperialismo non occidentali). Ma deve essere riattivato contro l’illusione mercatista delle partite Iva, degli “imprenditori di se stessi” neostirneriani, diffidenti di ogni intermediazione di entità collettive. Essi ignorano il potere del dominio a distanza e sperano di potersi tirare fuori dalle sabbie mobili della dipendenza del mercato finanziario tirandosi su per il codino, come il Barone di Mϋnchhausen. Senza negare le acquisizioni della foucaultiana microfisica del potere, è ora che l’accento della ricerca, della politica e dell’organizzazione batta sulla servitù “volontaria” del mercato capitalistico impersonale.

Commenti recenti