La probabilità di default a dicembre 2023 è, infatti, salita al 6,22% contro il 5,68% di un anno prima, un valore ben superiore ai livelli pre-Covid (a fine 2019 era al 4,45%). Un trend che, secondo uno scenario più favorevole, potrebbe però stabilizzarsi nel 2024 laddove si assume chele tensioni geopolitiche persistano, ma con ricadute limitate: l’attività economica si consoliderebbe nella seconda metà del 2024 – supportata dalla diminuzione dell’inflazione, dal taglio dei tassi d’interesse e da una maggiore solidità del mercato del lavoro – e questo abbasserebbe il rischio di default dall’attuale 6,22% al 6,13%, mantenendosi in ogni caso al di sopra del 6%, livello mai raggiunto prima del dicembre 2023.

Nel caso, invece, di uno scenario estremamente grave, caratterizzato da un’estensione dei conflitti, dal rischio concreto di stagflazione sia negli Stati Uniti sia in Ue, da tassi di interesse più elevati e dalla sospensione dei piani del Pnrr, la probabilità di default potrebbe raggiungere addirittura il 6,82%, con un forte deterioramento della qualità del credito e una sensibile migrazione delle imprese valutate verso le classi di rating peggiorative.

Se si analizzano, poi, i settori produttivi si assiste però a fenomeni molto differenti per via del diverso andamento del mercato: da un lato, il turismo e la ristorazione, l’industria farmaceutica e l’ICT hanno alte probabilità di vedere ridotto, anche sensibilmente, il rischio di default, mentre settori manifatturieri come il tessile e l’industria della gomma e della plastica, ma anche l’agricoltura, registrerebbero un ulteriore aumento del rischio di credito. Lo stesso dicasi per le dimensioni di impresa: le grandi aziende vedrebbero ridursi il rischio di default del 4% mentre le piccole solo dell’1%, a causa della maggior fragilità dal punto di vista finanziario.

L’aspetto che ha maggiormente destato la mia attenzione riguarda, però, l’aumento della rischiosità di portafoglio nell’ultimo triennio che è evidente analizzando la variazione della percentuale di soggetti valutati con un rating positivo (Investment Grade) nel campione di oltre 15.000 società di capitali cui Cerved Rating Agency ha assegnato un rating creditizio: si è scesi infatti dal 56,7% di dicembre 2019 al 40,8% di dicembre 2023, invertendo sostanzialmente le proporzioni tra le imprese che si rivelano solide dal punto di vista finanziario e quelle invece più fragili.

Ma cosa intendiamo per rating positivo? Per meglio dire, quali rating sono positivi per il sistema bancario? Ecco il punto fondamentale che meriterebbe una ulteriore analisi da parte di Cerved.

Perché, sebbene i modelli di credit scoring utilizzati dal sistema creditizio siano tutti uniformati ai criteri stabiliti negli accordi di Basilea, le interpretazioni dei risultati lasciano spazio a soggettività e, spesso, incompetenza da parte di chi deve poi comunicare agli imprenditori gli esiti di un esame creditizio. Il risultato di questi algoritmi e modelli statistici, basandosi su caratteristiche e dati determinati, permette a chi li legge (di solito i creditori) di distinguere tra una società sana e una rischiosa, fornendo al soggetto decisore una stima della probabilità di default delle stesse (cioè che non siano più in grado di onorare gli impegni).

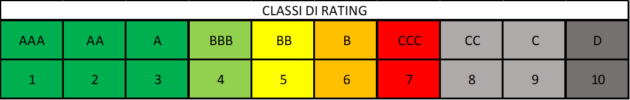

L’output del modello consiste in un punteggio, un voto, il rating appunto, che così come a scuola varia su una scala che di solito va da 1-AAA (il voto migliore) a 10-D (il peggiore) e che determina la promozione o la bocciatura dell’azienda. In sintesi il rating è un “giudizio sintetico sulla rischiosità del cliente” ed è la risposta numerica alla domanda: qual è la probabilità che il cliente diventi insolvente nell’arco di un anno (probabilità di default)?

La maggior parte dei gestori imprese delle banche (probabilmente influenzati dai segment manager) continua a considerare, esattamente come 15 anni fa, rating positivi quelli che vanno da 1 (AAA) a 4 (BBB), manifestando già di fronte a un scoring 5 (BB) reazioni allergiche che poi si acuiscono fino a provocare uno shock anafilattico al cospetto di rating dal 6 (B) in sù.

Una analisi più accurata dovrebbe tener conto, invece, della concentrazione delle imprese di quel settore nelle varie fasce: ci si accorgerebbe che la maggior parte delle imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, sono raggruppate proprio nelle classi 4 (BBB), 5 (BB) e 6 (B). Per cui o le banche cambiano interpretazione dei risultati oppure, in caso di chiusura dei rubinetti per tutte le imprese con rating 5 e 6, chiudiamo l’Italia.

Commenti recenti