Il caso Lockheed e l’evoluzione del quadro politico italiano

di ANDREA RIACA’ (ARS Lazio)

I meno giovani ricorderanno lo scandalo che nella seconda metà degli anni settanta investì importanti uomini di Governo della Prima Repubblica: il caso Lockheed.

In quegli anni le prime pagine dei giornali e delle televisioni furono monopolizzate dalle notizie relative a questa vicenda ed il dibattito che ne conseguì infiammò la normale dialettica politica portandola su toni e su piani, che oggi appaiono abituali, ma che fino ad allora erano stati del tutto sconosciuti. Per la prima volta un Ministro della Repubblica cadeva sotto la scure della corruzione! A farne le spese fu, infatti, l’allora Ministro della Difesa Mario Tanassi.

Si trattò in buona sostanza di una sorta di “Mani pulite” ante-litteram.

Questi brevemente i fatti.

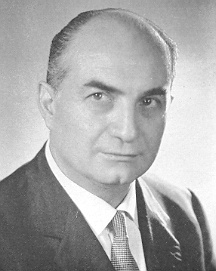

La questione riguardava le presunte tangenti, pagate dall’azienda statunitense Lockheed alle strutture preposte alle valutazioni tecnico-militari del ministero della Difesa ed anche al primo ministro, funzionali allo svecchiamento degli aerei da trasporto militari italiani c-119 mediante l’acquisto di 14 modernissimi Hercules C-130 per una commessa totale del valore di 61 milioni di lire. Durante le trattative che portarono alla stipula del sinallagma, dal 1968 al 1971, in Italia cambiarono cinque governi. I ministri della Difesa ed il primo Ministro coinvolti nel negoziato e poi nel contratto furono Luigi Gui (Ministro della Difesa dei primi tre governi), Mario Tanassi (Ministro della Difesa per gli ultimi due) e Mariano Rumor (in qualità di Primo Ministro).

Gli Hercules C 130 sono utilizzati ancora oggi dall’esercito italiano a dimostrazione, al di là della verità sulle tangenti versate o meno, della bontà della scelta operata più di cinquant’anni or sono. Dal 3 all’11 marzo del ’77 il Parlamento in seduta comune votò il rinvio a giudizio di Gui e Tanassi, soltanto Rumor si salvò dalla messa in stato d’accusa. Nell’ambito dell’interminabile dibattito parlamentare rimase celebre il discorso di Aldo Moro in cui arrivò a difendere perfino Tanassi appartenente al PSDI. “La DC fa quadrato intorno ai propri uomini ”, “non ci lasceremo processare nelle piazze”.

Moro, infatti, aveva argutamente compreso che dietro la colpevolezza o innocenza di Gui e Tanassi si giocava in realtà una partita ben più seria: capì che era in atto un tentativo di processare politicamente l’intera classe dirigente di allora. E fu proprio grazie alla tenacia di uomini dello spessore di Moro se il tentativo sovversivo fallì. Purtroppo, com’è noto, nel 1992 un Parlamento di “fantasmi” -ben diverso da quello che quindici anni prima aveva resistito e sventato sagacemente l’attacco contro la democrazia sferrato in nome della “corruzione”- si lascerà travolgere dal rigurgito giustizialista del cosiddetto “pool di Mani pulite”.

Dal 1977 al 1979 si svolgerà il processo davanti alla Corte Costituzionale degli ex Ministri Gui e Tanassi entrambi messi in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune. Sarà il primo ed unico processo nella storia della giustizia italiana a svolgersi davanti alla Corte costituzionale. Fu un “processo politico” a tutti gli effetti. La Costituzione prevede, infatti, che la Corte costituzionale sia composta da 15 giudici cd togati: 5 eletti dal Parlamento, 5 eletti dal Capo dello Stato e 5 eletti dalle Supreme Magistrature dello Stato (3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato ed 1 dalla Corte dei conti). Questa è la cd composizione ordinaria. La stessa Costituzione prevede poi che la Corte in sede penale sia integrata con ulteriori 16 giudici aggregati estratti a sorte da un elenco di 45 che il Parlamento stila ogni 9 anni fra i cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore.

E’ intuitivo notare come la composizione della Corte nei giudizi d’impeachment sia completamente sbilanciata in favore dei giudici di nomina parlamentare con la conseguenza che alla fine essa rispecchia inevitabilmente la proporzione delle forze politiche in campo. Su 31 giudici ben 21 sono scelti dal Parlamento! Il processo si concluse, come dopo questa precisazione era facile prevedere, con una sentenza di assoluzione per l’on. Gui (DC) e con la condanna dell’on. Tanassi (PSDI) il quale, stante la sua appartenenza ad un partito minoritario, poteva contare su appoggi politici più ristretti rispetto al collega democristiano.

Al povero Tanassi non resterà che affidare la propria difesa ad un libro olografo molto interessante, che purtroppo vendette pochissime copie, dal calzante titolo di Ara laica. Tanassi nel libro, dopo aver sostenuto la tesi del “caprio espiatorio” da dare in pasto all’opinione pubblica per salvare il sistema, contesterà, tra l’altro, l’eccezionalità della procedura del giudizio innanzi alla Corte costituzionale riservata ai reati ministeriali, che non prevedeva appello! Scrive Tanassi: “Ora è anche giusto che un Ministro che ha sbagliato paghi al pari di un qualunque cittadino, ma è anche sacrosanto che egli abbia diritto, come tutti, ai tre gradi di giudizio”. Tanassi ne ebbe uno solo!

In seguito tale procedura eccezionale senza appello sarà, non a caso, abolita dalla legge di riforma costituzionale n. 1 del 1989.

Il processo di “mani pulite”, infatti, si svolgerà interamente innanzi alla magistratura ordinaria. L’onda lunga di “Tangentopoli” porterà, inoltre, alla riforma costituzionale dell’art. 68 sulle guarentigie dei parlamentari (ad opera della L. Cost. n. 3 del 1993), mandando in crisi il sistema di pesi e contrappesi che i padri costituenti nella loro infinita saggezza avevano architettato per mantenere il delicato equilibrio fra poteri, sbilanciandolo pericolosamente a favore del potere giurisdizionale che oggi è forse fin troppo libero di sconfinare ed intromettersi nell’agone politico, entrando in concorrenza con quel potere di scelta che nelle democrazie rappresentative dovrebbe essere riservato esclusivamente al corpo elettorale.

Un’analisi del caso Lockheed non sarebbe completa senza accennare al quadro politico in cui esso divampò. Erano gli anni in cui Aldo Moro portava avanti il progetto politico passato alla storia con il nome di “terza via”. Ossia una politica di sviluppo economico del Paese ispirata al ruolo strategico dello Stato ed al superamento definitivo del liberismo, ai valori economici e morali di una “terza via” appunto tra capitalismo e comunismo. Nel 1959 Moro scelse, non a caso, Pasquale Saraceno come ispiratore della politica economica della DC.

Moro costruì con l’arte della mediazione (sfruttando quei tratti che accumunavano tutti i partiti d’ispirazione social-democratica) l’unificazione politica dell’Italia (includendo dapprima con il centro-sinistra i partiti socialisti e poi financo i partiti comunisti con il compromesso storico) nel segno dell’unificazione economica; vale a dire attraverso la piena occupazione, il superamento del sottosviluppo meridionale e l’intervento dello Stato nell’economia. In altri termini la “terza via” dell’impresa pubblica finalizzata al rendimento economico e al conseguimento di finalità sociali alimentò una nuova “fratellanza siamese” tra Stato e partiti.

Emblematica della politica economica morotea fu la nazionalizzazione dell’energia elettrica ad opera dei governi di centro-sinistra che, a parte il nome, non avevano nulla a che vedere con il centro sinistra odierno, completamente appiattito sulle politiche economiche mercatiste-liberiste dell’Unione Europea. L’intera vicenda Lockheed scaturiva da lontano (in particolare tra il 1975 e il 1976, dai lavori della Commissione Church del Senato statunitense emersero le pratiche di corruzione nell’esportazione di armi da parte della Lockheed) e questo incrementò il sospetto che tutto lo scandalo fosse stato montato ad arte oltreoceano, di qui il “caso”.

Ad infittire l’oscurità contribuì non poco la figura misteriosa dell’Antelope Cobbler. Questo era infatti il nome in codice, emerso da documenti dell’azienda americana, per indicare l’imperscrutabile personaggio chiave da corrompere per vendere gli Hercules all’Italia. Una vera e propria spy story degna delle migliori pellicole! La fantasia giornalistica di quel periodo buttò benzina sul fuoco alimentando la curiosità dell’opinione pubblica sbizzarrendosi con l’ipotesi di chi potesse celarsi dietro l’oscuro personaggio. Tra le varie ipotesi: Rumor, Andreotti, Leone (costretto a dimettersi da Capo dello Stato, unico caso nella storia della Repubblica), ma anche Aldo Moro. Tuttavia la mancanza assoluta di prove rese impossibile dare un nome all’Antelope che tutt’oggi rimane ammantato da un alone di opacità.

Ciò nondimeno, dopo quasi mezzo secolo da quegli eventi (nonostante molti atti siano tuttora coperti dal segreto di Stato) analizzando l’evoluzione politica italiana, una pista appare meno fantasiosa rispetto alle altre; vale a dire quella, seguita da certa stampa dell’epoca, proveniente direttamente dal Dipartimento di Stato statunitense facente capo ad Henry Kissinger che inchiodava il nome di Aldo Moro allo pseudonimo dell’Antelope Cobbler.

Ecco allora che se prendiamo per buona quest’ultima ipotesi diviene verosimilmente intuitivo presumere che lo scandalo Lockheed non fu altro che un tentativo di “assassinare” politicamente Aldo Moro prima ancora che fisicamente. La Corte Costituzionale archiviò la posizione relativa all’On. Moro il 3 marzo 1978. Il 16 marzo 1978 l’Italia intera assisteva attonita al sequestro di via Fani. Tale teoria avvalorerebbe ulteriormente l’ipotesi (che oggi appare scontata, ma che allora non lo era affatto) che le Brigate Rosse fossero eterodirette.

Con lo scandalo Lockheed per la prima volta l’arma giustizialista viene adoperata come strumento di lotta politica o, peggio, come tentativo di imporre all’Italia un indirizzo politico differente da quello voluto dalle forze politiche democraticamente elette. Con Moro morì, infatti, anche la sua politica della “terza via” spianando definitivamente la strada ai governi di solidarietà nazionali che offrivano sicuramente maggiori garanzie agli interessi americani (economici e geopolitici) in Italia.

“Questo triste episodio dell’Italia Repubblicana ha certo colpito me in modo grave ed impietoso, ma non fa onore a una larga parte della classe politica, la quale ha dimostrato come al di sopra della verità e della giustizia domina l’interesse di partito, e forse anche quello personale. Di fronte alla necessità di creare una larga base parlamentare al Governo per far fronte alla gravissima crisi del paese, forse qualcuno ritenne che in fondo io ero uno degli ultimi. Dicevano gli antichi: ‘perisca un popolo purché sia salvato un innocente’, ma io penso che deve essere salvato un popolo senza condannare un innocente. Al fondo della mia esperienza politica rimane l’amarezza di questa vicenda terribile, che tuttavia ho affrontato con nervi saldi anche grazie alle attestazioni di solidarietà che mi sono giunte da tante persone e da tutti gli strati sociali. Ripensando al mio impegno politico, che ho assolto con totale dedizione, certo commettendo come tutti degli errori, ma anche con risultati positivi, di fronte al paese e alla mia coscienza sento l’orgoglio di aver compiuto nient’altro che il mio dovere” (da Ara laica di Mario Tanassi).

Commenti recenti