Dovete parlare di guerra civile

fonte: ilpedante.org

Nel capitolo precedente di questa riflessione ci siamo esercitati a tradurre un’intervista di Enrico Letta sui recenti attentati in Francia. Lì si è appreso che, secondo le élites di cui Enrico è portavoce e rappresentante, i cittadini europei devono oggi parlare di guerra civile e conseguentemente alimentare una paura funzionale a un rafforzamento della sorveglianza pubblica sulla vita privata. Quella dell’intervistato non era un’opinione, né un consiglio, ma un imperativo accompagnato dalla minaccia esplicita di nuovi lutti: “Evidentemente gli attentati precedenti non hanno insegnato ancora abbastanza”.

A corredo di queste più o meno consapevoli intimidazioni dai piani alti, i giornali si esibivano negli stessi giorni in un tormentone la cui sincronia tradiva il marchio inconfondibile dello spin: per fronteggiare terrorismo islamico – scrivevano – facciamo come lo Stato di Israele.

Chi ci segue sa che in ogni retorica del #facciamocome si cela la volontà di estorcere il consenso delle masse insinuandone l’inadeguatezza e la colpa. Al tema abbiamo dedicato un ampio articolo e, prima ancora, un fortunato generatore online. Il caso in specie si ascrive certamente al fenomeno – gli europei frivoli e irresponsabili di fronte alla minaccia che incombe – ma con un supplemento problematico che merita un affondo.

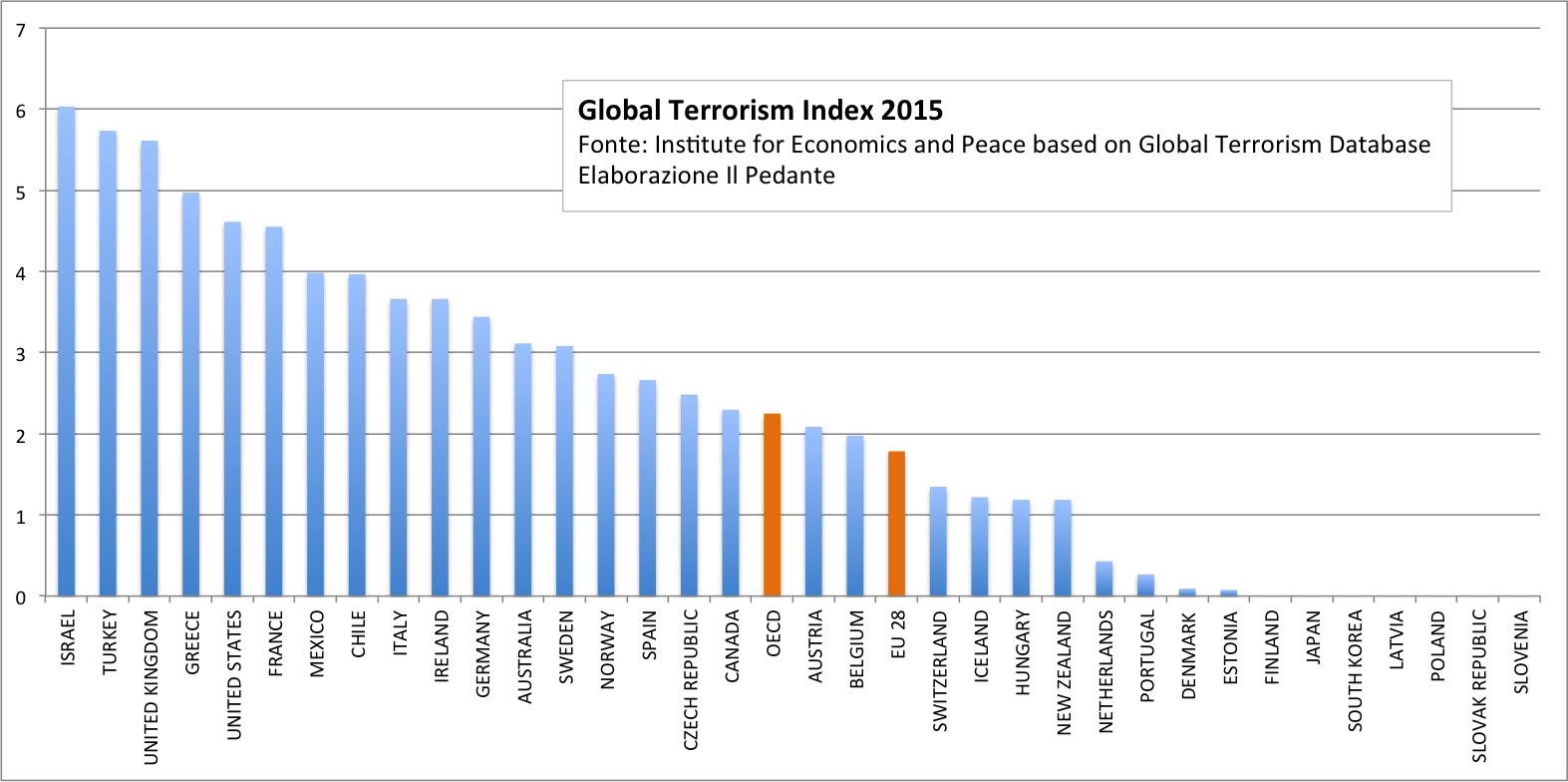

La pedanteria è virtù dei lenti, sicché non ci è sempre facile seguire i nessi fulminei dell’opinionismo à la carte. Qui l’idea pare essere la seguente: che per fermare il terrorismo si debbano adottare le politiche del paese che, tra gli economicamente più avanzati (OCSE), è quello che più di tutti subisce l’impatto del terrorismo (Global Terrorism Index 2015).

Ciò è singolare. Applicando lo stesso principio, per ridurre l’inquinamento dovremmo quindi imitare i paesi più inquinati, per fermare gli omicidi prendere esempio da quelli in cui se ne commettono di più, per combattere la mafia ispirarci a quelli in cui la mafia spadroneggia, e via facendocome.

Il paradosso nasce evidentemente da una pretesa concezione naturalistica – cioè tecnocratica – del fenomeno, che ne oscura le cause umane rappresentandolo come una iattura senza storia. Se il terrorismo, al pari delle guerre, delle migrazioni e delle crisi economiche, non è governabile e non scaturisce dalle scelte politiche delle comunità, a queste ultime non resta che retrocedere negli stretti margini di uno stato di emergenza perpetuo per affidarsi alle strategie difensive dettate da chi si candida a governare le crisi. In questa prospettiva, fallace e funzionale alla soppressione della progettualità e delle alternative politiche, l’unica opzione concessa alle vittime sarebbe in effetti quella di adottare i palliativi di chi le ha precedute e aspettare che passi ‘a nuttata.

Chi, senza interrogarsi sul perché qui e perché ora, giura che certi gruppi etnici e/o religiosi portino da sempre il cromosoma del terrore nel sangue fa il paio con chi crede che altri – ad esempio il nostro – portino quello dell’inefficienza e della corruzione, e altri ancora quello della dirittura morale. Alla faticosa ricostruzione dei nessi contingenti e causali si sostituisce così una spiegazione ontologia e passepartout sempre valida, imperturbabile alla prova dei fatti. Più che una fine della storia à la Fukuyama, si osserva qui una soppressione della storia come consequenzialità intellegibile di eventi, sulla cui tabula rasa è facile presentare i fallimenti come soluzioni e i responsabili come salvatori.

Sicché si può appunto invocare una militarizzazione in salsa israeliana senza interrogarsi sul ruolo di quest’ultima e dei suoi corollari – occupazione, rappresaglie, discriminazione ecc. – nel perpetuarsi della conflittualità che si vorrebbe scongiurare. O ancora, rimestare la brodaglia del Patriot Act che in 15 anni ha represso le vittime del terrorismo ma non il terrorismo. Per finire con le sempreverdi opzioni militari, il cui successo è certificato dal destino di Iraq e Afghanistan, che per avere ospitato la guerra al terrorismo sono balzati rispettivamente in prima e seconda posizione nel citato indice del terrorismo globale.

Le retoriche dell’emergenza, della radicalità e dell’insufficienza sono indici infallibili di una manipolazione in corso. Il Fate presto! si applica con ugual profitto alla sicurezza nazionale e alla politica estera come all’economia. In modo del tutto sovrapponibile, la crisi produttiva e occupazionale è narrata negli stessi termini antistorici – le nazioni oggi in crisi sarebbero sempre state arretrate e improduttive – e le sue dimostrabili cause ripresentate come ricette dolorose ma salvifiche per popoli ontologicamente bisognosi di rigore.

Tornando al nostro caso, dovrebbe stupire che i ragliatori dell’israelizzazione non si concentrino tanto sulle tecniche antiterroristiche dello stato ebraico e sulla loro eventuale efficacia, quanto invece sulla necessità tutta psicologica e astratta di abbracciare la mentalità di quel popolo. A pochi giorni dalla strage di Nizza il Sole 24 Ore ospitava un’intervista a un tal Dominique Moïsi, politologo francese esperto di Medio Oriente. Ecco il succo:

Mi riferisco all’israelizzazione delle teste, degli stati d’animo, dei pensieri. Dobbiamo entrare nell’ordine di idee che siamo in presenza di una minaccia permanente, imprevedibile, vicina e comportarci di conseguenza. Sviluppando una sorta di sesto senso per il pericolo. Ci serve un maggior controllo sociale, nei quartieri, nelle scuole, nei locali che frequentiamo, nelle famiglie.

E ancora:

… il fatto è che da noi c’è la radicata convinzione che si possa, si debba, vivere come sempre, come prima. E addirittura che questa è la risposta migliore alla minaccia terroristica, quasi un valore. E invece non possiamo, non dobbiamo continuare a vivere come prima, come se non fosse accaduto nulla.

Non c’è bisogno di orecchi raffinati per riconoscere in queste note lo stesso spartito interpretato dal nostro Enrico Letta. Se Moïsi – bontà sua – ritiene che il rischio uno “scontro intercomunitario” o “guerra civile a bassa intensità” non debba essere “sovrastimato”, per il resto si attiene al copione: dobbiamo avere paura, il pericolo è “permanente” (come e perché si sia materializzato non si sa, ma in compenso non avrà mai fine) e la nostra sicurezza impone un “maggior controllo sociale” e la rinuncia a vivere “come prima”.

È francamente imbarazzante constatare come da decenni il marchingegno di queste minacce continui a trovare credito nell’opinione pubblica. Qui abbiamo un esperto che, in quanto tale, dovrebbe informarci sulla natura del problema e fornirci gli strumenti per risolverlo. Mentre invece, da buon tecnocrate, ci rappresenta il fenomeno come un postulato immutabile e privo di causa e contesto, sì da poter ribaltare il problema sulle vittime: siamo noi che dobbiamo cambiare per adattarci alla minaccia, accettando di peggiorare le nostre condizioni di vita e conferire poteri ancora più ampi a chi ci governa. Agli stessi, cioè, che direttamente o indirettamente hanno prodotto quella minaccia.

Il che solleva dubbi non solo sui fini delle politiche, ma anche sulla pelosità degli appelli alla paura e alla remissione che le accompagnano.

***

In appendice a questa pedanteria mi piace richiamare quella che – a parere di chi scrive – è forse invece la lezione più importante, per quanto mai citata, dell’esperienza politica israeliana rispetto ai temi qui trattati. Da quasi mezzo secolo lo stato di Israele insedia propri cittadini nei territori della Palestina occupata perpetuando una pratica che integra un crimine di guerra ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra (art. 49.6), nonché uno dei più gravi e irreversibili ostacoli alla distensione dei rapporti tra i due popoli.

Il fenomeno degli insediamenti (qui in un’eccellente sintesi di Federico Nero) offre al pubblico europeo un’inquietante anteprima in vivo degli effetti destabilizzanti prodotti dal trasferimento asimmetrico e coercitivo di popolazioni alloctone in un territorio insediato e culturalmente diverso. I coloni israeliani, come i richiedenti asilo che raggiungono quotidianamente l’Europa, sono in maggioranza persone indigenti attratte dai forti incentivi economici offerti dallo Stato a chi si trasferisce. Molti di loro sono immigrati in senso stretto, perlopiù di origine russa. Anche nel caso israeliano, tra i coloni non mancano i fondamentalisti religiosi desiderosi di conquistare il territorio occupato con la violenza e la guerra santa. Non di rado le colonie e le infrastrutture connesse (strade, acquedotti, insediamenti produttivi ecc.) insistono su proprietà immobiliari confiscate agli autoctoni – secondo un pattern sempre più insistentemente paventato anche nel nostro Paese e già in vigore in Svezia. In Israele come in Europa, i beneficiari della colonizzazione non sono né gli immigrati né tantomeno chi li ospita, ma gli investitori che sfruttano entrambi per moltiplicare i loro profitti in deroga al diritto (qui un nostro contributo sul tema).

Il risultato di queste politiche è un innalzamento fuori controllo della conflittualità e delle violenze con la conseguente segregazione degli alloctoni e l’interdizione agli autoctoni di aree, risorse e infrastrutture. Che certi settori del governo israeliano – e più ancora le lobby che finanziano più o meno occultamente la colonizzazione, al pari della galassia Soros in Europa – utilizzi la carne degli indigenti e dei fanatici per annettere e sfruttare porzioni sempre più ampie di territorio occupato è un fatto che accende una luce sinistra sull’immigrazione di massa onerosamente assistita dai governi europei. Con un’aggravante: che se in Israele la colonizzazione è promossa dall’occupante, in Europa se ne fanno direttamente carico i governi degli occupati.

Ai modi in cui la paura e il conflitto servono l’agenda politica del globalismo elitarista abbiamo già fatto cenno nell’articolo precedente, laddove si è rimandato alla dottrina dello shock descritta da N. Klein. Qui ci piace, a chiusura di questa appendice, riproporre il concetto da un’angolazione diversa con le parole dello psicologo israeliano Yoav Litvin:

Lo studio dei conflitti etnici globali, e in particolare di quello israelo-palestinese, può avvalersi di un approccio “evoluzionista”. Secondo un’interpretazione conservatrice e neoliberale del darwinismo, in un territorio multietnico sopravvivono solo i popoli più forti. Questa prospettiva esclusivista di “selezione naturale” richiede necessariamente nelle popolazioni uno stato cronico di vigilanza, difesa, paura dell’altro e, conseguentemente, di sospetto e aggressione. Osserviamo che questa ideologia è promossa dai governi che instillano nei loro popoli un credo esclusivista e competitivo stimolandone la paura. Ciò, a sua volta, facilita la realizzazione degli interessi personali e dell’agenda economica di quei governi grazie all’ampliamento dei propri poteri e del controllo esercitato sui cittadini. La paura è un modo economico ed efficiente per manipolare le persone, specialmente se vittime di un trauma. Non ha bisogno di investimenti: i nostri cervelli sono già predisposti per sentire la paura.

Commenti recenti