Il postmoderno italiano (parte III)

di GIAMPIERO MARANO (FSI Varese)

Negli anni Novanta l’influenza del magistero tondelliano si estende anche agli scrittori che prendono il nome di “Cannibali” dall’antologia einaudiana Gioventù cannibale (1996). L’apparizione dei Cannibali corrisponde a una fase di ulteriore sradicamento della letteratura italiana che, sempre meno legata alla tradizione nazionale anche nella sua variante sperimentale-avanguardistica e sempre più americanizzata, è ora infestata senza filtri di sorta da slang giovanili, personaggi televisivi insulsi, riferimenti iperrealistici a marchi commerciali, violenza splatter diffusa, sebbene ironicamente spettacolarizzata.

Fra i maestri dei nuovi scrittori viene di solito annoverato Quentin Tarantino, regista di Pulp fiction (1994), pellicola di culto che è anche un notevole manifesto del postmoderno. Il film ha un andamento frammentario e mischia generi e registri con ampio ricorso a citazioni attinte dalle fonti più disparate (cinema di genere, fumetto, letteratura, Bibbia), mentre la realtà si confonde con l’icona e il brand commerciale diventa un oggetto di adorazione. Insomma, il potere dell’omogeneizzazione capitalista di cui parlava Debord e il nichilismo estetico che ne deriva conseguono in questo frangente un’affermazione preoccupante.

Al movimento postmoderno appartiene anche Antonio Tabucchi, di una generazione più anziano dei Cannibali. Nello scrittore toscano rinveniamo il Leit-motiv ben noto dello sfaldarsi del mondo, ma senza che dietro le apparenze dissolte si intravveda un principio di gioia estatica paragonabile al Gesù Bambino di Pessoa o al Dioniso di Colli. Requiem (1991) è ritenuto il testo postmoderno par excellence di Tabucchi, scritto in portoghese e ambientato in una torrida Lisbona estiva. La scomparsa del mondo fenomenico risulta, in Requiem, pressoché totale. Non solo i personaggi a tutto tondo vengono sostituiti da larve identificabili solamente con i soprannomi (“Ragazzo Drogato”, “Zoppo della Lotteria”, ecc.) ma sulla scena irrompono le ombre di tre defunti che dialogano con il protagonista: l’amico e scrittore Tadeus, il padre da giovane e lo stesso Pessoa.

La prosa algida e rarefatta di Daniele Del Giudice segue, invece, il modello calviniano della leggerezza. Nella prima delle Lezioni americane Calvino dice che la forza di Perseo, cioè della letteratura “leggera”, sta nel rifiuto della visione diretta dei mostri con i quali deve convivere. Anche per Del Giudice la letteratura non può che essere leggera. Una simile attrazione per la distanza e per l’azione differita non ha nulla a che vedere, tuttavia, con una sorta di nuovo classicismo apollineo ma risponde a un impulso disgregativo, dissolutivo della materia, lo stesso che – secondo Calvino – muoverebbe Lucrezio e che contraddistingue la stessa fisica contemporanea. Tutto ciò appare chiaro nel secondo romanzo di Del Giudice, Atlante occidentale (1985), che tematizza, per usare le parole di uno dei personaggi principali, lo scrittore Epstein, “l’assoluta scomparsa delle cose”, cioè lo scoprire che “le cose che cominciano ad esserci, che ci saranno, sono pura energia, pura luce, pura immaginazione” e, di conseguenza, “cominciano ad essere non-cose”.

Una resistenza più intensa, benché ancora parziale, al nichilismo postmoderno proviene dall’universo parallelo della poesia, il cui pubblico, dopo la crisi di consenso che ha investito il sapere umanistico, coincide di fatto con gli stessi versificatori. Nel 1989 nasce a Milano il “Gruppo ’93”, con l’intenzione di restituire nuova linfa all’avanguardia proclamandone paradossalmente il tramonto definitivo: il nome della compagine, infatti, deriva dall’anno in cui ne è programmato lo scioglimento, a un trentennio esatto dalla nascita del “Gruppo 63”. Quello del Gruppo ‘93 è un “postmodernismo critico” che, con tutti i limiti dell’avanguardia, ci risparmia almeno il nichilismo e l’insensatezza di cui dà prova la narrativa, coinvolta ben più della poesia nel circuito clownesco dello Spettacolo Globale. Non deve stupire, a questo punto, che provenga da uno dei poeti del sodalizio, Biagio Cepollaro, un romanzo originale e coraggioso come La notte dei botti, scritto nei primi anni Novanta ma pubblicato in cartaceo soltanto nel 2018 da un piccolo editore.

Il dominio della merce, racconta Cepollaro, ha ormai raggiunto eccessi macroscopici: nonostante siano stati privatizzati addirittura l’aria e i colori, ora i nemici dello Stato sociale, dei vincoli, delle frontiere, i fanatici del “Grande Scroscio della Liquidità”, della “Grande Fiumana delle Libere Espressioni”, pretendono la resa totale della Politica e con un colpo di mano, la notte dei botti appunto, stanno per impossessarsi definitivamente della città. Scriba, poeta-veggente che sembra rimbalzare nell’oggi da un passato arcaico, dotato com’è della facoltà di ascoltare i sogni altrui, si muove in bicicletta sull’autostrada, pedalando per ore fra carcasse di macchine incendiate, crateri nell’asfalto e cadaveri riversi. Il suo scopo è raccontare la notte dei botti a partire “da quello che uno sente col naso”, “dal non farsi illusioni, dal mettere le mani nelle piaghe”. Ma anche Scriba sogna, e in sogno vede i Resistenti ammassarsi in cima all’autostrada, pronti all’azione contro il Nuovo Potere:

Cavalieri a piedi nudi, in piedi, sui cavalli… Centinaia di cavalieri che fanno acrobazie, che saltano da un cavallo all’altro… Cavalli e cavalieri che invadono le strade e le piazze della città disegnando festose figure… Piramidi di cavalieri alte quanto gli edifici… È la prima vera sfida alla Notte dei Botti.

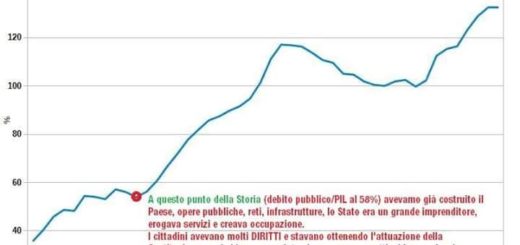

L’allegoria della Notte dei botti offre una esemplificazione da manuale del “post-modernismo critico” teorizzato da Cepollaro e dal Gruppo ‘93, sia sul versante dello stile, sempre teso e sorvegliato nella sua polifonia, sia, soprattutto, per la denuncia dell’ascesa di un capitalismo estremo, eversivo, fattosi più che mai violento dopo il crollo dei freni costituzionali socialdemocratici impostigli nel “Trentennio glorioso”.

Il secolo si chiude con la pubblicazione di Q, “oggetto narrativo” abilmente confezionato dal collettivo Luther Blissett, il futuro Wu Ming. Q si inscrive nella temperie postmoderna essenzialmente perché concepito nel segno dell’alleanza fra sinistra e grande capitale: è appunto da sinistra che Luther Blissett attacca la figura dell’autore, indigesta anche all’ideologia globalista. Il ritmo narrativo incalzante e la lingua del romanzo, piatta e facile, sono del tutto piegati alle convenzioni di genere, cioè all’orizzonte di attesa del mercato, e sottratti ai tormenti della ricerca dello stile, che non è mai collettiva ma sempre inevitabilmente e dolorosamente soggettiva. Quanto ai contenuti, il romanzo, ambientato nell’Europa del Cinquecento, rievoca le tragiche vicende del Magister Thomas Müntzer e degli anabattisti, una setta protestante il cui motto era omnia sunt communia: in ultima analisi, con Q il comunismo diventa un marchio commerciale fra i molti in circolazione.

La Giostra economicista del grande nulla stermina per consunzione interi popoli; incombe sugli ultimi decenni del Novecento un odore acre di morte interiore, il “tanfo della decomposizione” ristagnante nell’aria come vermouth, direbbe Pynchon:

Giornate che a metterle assieme e pigiarle tutte quante non ne uscirebbe una stilla di vita. Ma la vita è così: ammassata e secca, piena di avvenimenti sterili e ripetuti e sempre uguali e di cui si perde memoria. Spremi, e verrà fuori un pulviscolo di frustrazioni standard e un odore di fenolo, un polverizzarsi di garze faraoniche.

(Aldo Busi, Vita standard di un venditore provvisorio di collant, 1985)

[fine]

Qui la prima parte del saggio, e qui la seconda

Commenti recenti